Для каждого человека речь является важнейшим средством общения. Формирование устной речи начинается с самых ранних периодов развития ребенка и включает несколько этапов: от криков и лепета к осознанному самовыражению при помощи различных лингвистических приемов.

Существуют такие понятия как устная, письменная, импрессивная и экспрессивная речь. Они характеризуют процессы понимания, восприятия и воспроизведения звуков речи, формирование фраз, которые будут озвучены или написаны в дальнейшем, а также правильное расположение слов в предложениях.

Устная и письменная формы речи: понятие и значение

Устная экспрессивная речь активно задействует органы артикуляции (язык, небо, зубы, губы). Но, по большому счету, физическое воспроизведение звуков является только следствием деятельности мозга. Любое слово, предложение или фраза вначале представляют собой идею или образ. После того как происходит их полное формирование, мозг посылает сигнал (приказ) речевому аппарату.

Письменная речь и ее виды напрямую зависит от того, насколько развита устная форма речи, так как, по сути, это визуализация тех же сигналов, которые диктует мозг. Однако особенности письменной речи позволяют человеку более тщательно и точно подобрать слова, усовершенствовать предложение и откорректировать то, что было написано раннее.

Благодаря этому письменная речь становится более грамотной и правильной по сравнению с устной. Тогда как для устной речи важными показателями становятся тембр голоса, скорость разговора, четкость звучания, внятность, письменная речь характеризуется четкостью почерка, его разборчивостью, а также расположением букв и слов по отношению друг к другу.

Изучая процессы устной и письменной речи, специалисты составляют общее понятие о состоянии человека, возможных нарушениях его здоровья, а также об их причинах. Нарушения речевой функции могут быть обнаружены как у детей с еще не сформировавшимся в полной мере речевым аппаратом, так и у взрослых людей, перенесших инсульт или страдающих другими заболеваниями. В последнем случае речь может полностью или частично восстановиться.

Как лечить задержку речевого развития у детей, зрр у ребенка! Темповая задержка речевого развития

Также поводится лечение в России следующих нарушений: диагноз зрр, зпр, задержка психо речевого развития, задержка речевого и психического развития. Темповая задержка речевого развития успешно лечится в Сарклиник. На сайте sarclinic.ru Вы можете бесплатно доктору о том, есть ли задержка психомоторного и речевого развития у Вашего ребенка. На первой консультации врач расскажет Вам о том, как проводится диагностика и лечение, коррекция и реабилитация, упражнения и процедуры, занятия, нужны ли препараты и лекарства, уколы и таблетки.

Приходите, и Сарклиник поможет Вам! Сарклиник знает, как лечить и вылечить задержку речевого развития, отставание речевого развития, зрр, зпр, зпрр!

Проводится лечение задержки психомоторного развития у детей, алалии, дислалии. Если Ваш ребенок плохо говорит, обращайтесь как можно раньше к врачу для диагностики и ранней терапии проблем с речью. В этом случае можно добиться максимальных положительных результатов.

Запись на консультации. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Отзывы

Текст: sarclinic (©), фото 1: (©) Scorpionka | Dreamstime.com Dreamstock.ru, фото 2: (©) Poznyakov | Dreamstime.com Dreamstock.ru, фото 3: (©) Pechennikova V V | Sarclinic.com Sarclinic.ru, фото 4: (©) Len44ik | Dreamstime.com Dreamstock.ru. Дети, люди, изображенные на фото, — модели, не страдают от описанных заболеваний и/или все совпадения исключены.

Похожие записи:

Алалия детская, лечение алалии, моторная, сенсорная, сенсомоторная

Психопатия, типы, симптомы, лечение психопатии у детей, подростков

Афазия речевая детская, афразия у детей и у взрослых

Общее недоразвитие речи у детей, фонематическое онр: уровни, коррекция, лечение

Cиндромы двигательных расстройств (мышечная дистония, ДЦП)

Комментарии ()

Импрессивная и экспрессивная речь: что это такое

Импрессивной речью называют психический процесс, сопутствующий понимаю различных видов речи (письменной и устной). Распознавание звуков речи и их восприятие – непростой механизм. Наиболее активно в нем участвуют:

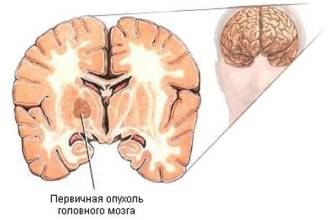

- зона сенсорной речи в коре головного мозга, которую также называют зоной Вернике;

- слуховой анализатор.

Нарушение функционирования последнего провоцирует изменения в импрессивной речи. В качестве примера можно привести импрессивную речь глухих людей, которая основывается на распознавании произносимых слов по движению губ. Вместе с тем, в основе их письменной импрессивной речи находится тактильное восприятие объемных символов (точек).

Схематически зону Вернике можно описать как своеобразную картотеку, содержащую звуковые образы всех усвоенных человеком слов. На протяжении всей своей жизни человек обращается к этим данным, пополняет и корректирует их. В результате же поражения зоны, происходит разрушение звуковых образов слов, которые там хранятся. Итогом такого процесса является невозможность распознания значения сказанных или написанных слов. Даже при отличном слухе, человек не понимает, что ему говорят (или пишут).

Экспрессивная речь и ее виды – это процесс произнесения звуков, который можно противопоставить импрессивной речи (их восприятию).

Процесс формирования экспрессивной речи

Начиная с первых месяцев жизни, ребенок учится воспринимать обращенные к нему слова. Непосредственно экспрессивная речь, то есть формирование замысла, внутренняя речь и произнесение звуков, развивается следующим образом:

- Крики.

- Гуление.

- Первые слоги, как разновидность гуления.

- Лепет.

- Простые слова.

- Слова, относящиеся к взрослому лексикону.

Как правило, развитие экспрессивной речи тесно связано с тем, каким образом и сколько времени родители уделяют общению с ребенком.

На объем словарного запаса, правильную постановку предложений и формулировку собственных мыслей детей оказывает влияние все, что они слышат и видят вокруг себя. Формирование экспрессивной речи происходит в результате подражания действиям окружающих и желания активно с ними общаться. Привязанность к родителям и близким становится лучшей мотивацией для ребенка, стимулирующей его к расширению словарного запаса и эмоционально окрашенному словесному общению.

Нарушение экспрессивной речи является прямым следствием отклонений в развитии, результатом травм или болезней. Но большинство отклонений от нормального развития речи поддаются корректировке и регуляции.

I. Экспрессивная речь. Нейропсихологическое исследование обычно начинается с предварительной беседы, цель которой установление контакта с больным. Диалог должен быть естественным и касаться привычных для больного тем. Одновременно образцы речевой продукции испытуемого записывают для последующего тщательного качественного анализа и оценки его самостоятельной, развернутой речи.

1. Спонтанная и диалогическая речь. Больному предъявляется ряд вопросов, на которые он должен ответить. Одни вопросы предусматривают короткий, односложный ответ типа «да», «нет», другие —более развернутые. Обычно задают следующие вопросы: Вы работаете? У Вас болит голова? Как Вы себя чувствуйте? Расскажите, как Вы заболели? Расскажите о своей работе, доме.

При анализе полученных ответов обычно учитывается способность больного понимать обращенные к нему вопросы, поддерживать диалог. Отмечается также характер ответов: односложные или развернутые ответы, сопровождаются ли они мимикой, жестами, наличием эхолалий. Фиксируются быстрота, с которой даются ответы, различие в ответах па эмоционально значимые или индифферентные для больного вопросы.

2. Автоматизированная речь исследуется путем предложения больному перечислить привычный числовой ряд (от 1 до 6; от 7 до 12; от 15 до 20) или перечислить месяцы в году: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Кроме этих проб, больному может быть предложено произнести короткое, но хорошо известное с детства стихотворение или пропеть куплет хорошо знакомой песни. Отмечаются плавность перечисления автоматизированных рядов, пропуски элементов или их замены, искажение порядка следования элементов, особенности парафразий, эхолалий, персеверации и др.

3. Повествовательная речь. Испытуемому предлагается короткий рассказ, который он должен пересказать в развернутой, повествовательной форме, например: «У одной хозяйки мыши съели в погребе сало. Тогда она заперла в погребе кошку. А кошка съела и сало, и мясо, и молоко», или, используя также развернутые речевые обороты, предлагается составить небольшой рассказ по сюжетной картинке. Если больной не в состоянии передать содержание рассказа или сюжетной картины, ему задают вопросы, вычленяющие детали сюжета.

При анализе повествовательной речи обращается внимание на то, в какой мере в пересказе отражены ключевые элементы текста, сохранены ли нужная последовательность повествования, близость пересказа к тексту. Отмечаются также возможность самостоятельного воспроизведения рассказа без наводящих вопросов, активность, развернутость, плавность или отрывистость речи, поиски слов, аграмматизм, преобладание в речи глаголов, вводных слов или существительных, характер парафразий, их лабильность.

4. Отраженная речь (повторение) исследуется, как правило, при помощи нескольких серий опытов: повторение изолированных гласных звуков: а, о, у, и, е, ю; повторение изолированных согласных звуков: эм, эр, рэ, мэ, ка, ха; повторение серий оппозиционных слогов: па — ба, ба — па, да — та, та — ка, бы — би, ка — ха; повторение слогов-триграмм (бессмысленных слогов): лив, кет, бун, тал, шом, гис; повторение серий слогов-триграмм (интервал между элементами в серии 1—2с): рел— зук, бун — лец — тиз, бун — цис — кет — лаш; повторение простых и сложных слов: дом, работа, полководец, балалайка, стратостат, электроэнцефалография; повторение серий слов (односложных, не связанных по смыслу) в 2 вариантах с изменением порядка следования слов в одном из них, например:

дом — лес — кот , ночь — звон — стол — гром лес — дом — кот гром — стол — ночь — звон

мост—план — груз — снег — лист груз — план — мост — снег — лист

повторение предложений: «Я иду в кино». «Наступили теплые дни, но снег еще не растаял». «Дом, который стоял у дороги, был окружен забором»; повторение серий слогов-триграмм и односложных слов в условиях интерференции. Эта и следующая проба преимущественно направлены па исследование прочности следов, т. е. кратковременной слухоречевой памяти. Испытуемому необходимо запомнить предъявляемые последовательно две серии речевых стимулов и после однократного воспроизведения первой, а затем второй серии через 5 с вновь вернуться к припоминанию первой серии, например:

мед — луч — пар век — род — дар 5 с

век — род — дар?

Сравнение серий слогов-триграмм в условиях расставленного во времени предъявления. Как правило, предъявляются серии ие более чем из 4 составляющих. Испытуемому предъявляется па слух 2 серии из 4 слогов каждая. Интервал между сериями около 10 с, а интервал между элементами в серии 1 — 2 с. Требуется, не повторяя серий вслух, ответить (вербально или жестом), одинаков или отличается порядок следования элементов в сравниваемых сериях. Например:

дил—лец—ост—тиз/10 с пауза дил — ост—лец — тиз

и так далее, но не более 6 серий. Обращается внимание на стойкость слухоречевых следов, влияние интерференции п расставлепия во времени на удержание речевого ряда, персевераторпые повторения прежде данных серий или контаминации отдельных слогов (слов), входящих в речевой ряд, потерю общего смысла, парафазии при повторении фраз и др.

профиль успешности – предыдущая | следующая – понимание речи и слуховых значений

Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Содержание

Как выявляют нарушения речевого развития

Обследованием речевой функции детей, проведением тестов и анализом полученной информации занимаются врачи логопеды. Исследование экспрессивной речи проводят для того, чтобы выявить у ребенка сформированное грамматическое строение речи, изучить словарный запас и звукопроизношение. Именно для исследования звукопроизношения, его патологий и их причин, а также для разработки процедуры коррекции нарушений, изучают следующие показатели:

- Произношение звуков.

- Слоговую структуру слов.

- Уровень фонетического восприятия.

Принимаясь за обследование, квалифицированный логопед четко представляет, что именно является целью, то есть какое расстройство экспрессивной речи ему надлежит выявить. Работа профессионала включает специфические знания о том, каким образом проводится обследование, какого рода материалы следует применить, а также каким способом оформить результаты и сформировать выводы.

С учетом психологических особенностей детей, возраст которых относится к дошкольному (до семи лет), процесс их обследования зачастую включает несколько этапов. На каждом из них применяют специальные яркие и привлекательные для названного возраста наглядные материалы.

Последовательность процесса обследования

Благодаря правильной постановке процесса обследования, существует возможность выявления различных умений и навыков, путем изучения одного вида деятельности. Такая организация позволяет за один прием на протяжении короткого времени заполнять более одного пункта речевой карты. В качестве примера можно привести просьбу логопеда рассказать сказку. Объектом его внимания становятся:

- произношение звуков;

- дикция;

- навыки использования голосового аппарата;

- вид и сложность предложений, использованных ребенком.

Полученную информацию анализируют, обобщают и вносят в определенные графы речевых карт. Подобные обследования могут быть индивидуальными или проводиться для нескольких детей одновременно (двух-трех).

Экспрессивная сторона речи детей исследуется следующим образом:

- Изучение объема словарного запаса.

- Наблюдение за словообразованием.

- Исследование произношения звуков.

Также большое значение имеет анализ импрессивной речи, в который входит изучение фонематического слуха, а также наблюдение за пониманием слов, предложений и текста.

Причины нарушения экспрессивной речи

Нужно отметить, что общение между родителями и детьми, у которых наблюдается расстройство экспрессивной речи, не может быть причиной нарушения. Оно влияет исключительно на темп и общий характер развития речевых навыков.

Однозначно о причинах, приводящих к возникновению расстройств детской речи, не сможет сказать ни один специалист. Существует несколько факторов, сочетание которых увеличивает вероятность обнаружения подобных отклонений:

- Генетическая предрасположенность. Наличие нарушений экспрессивной речи у кого-нибудь из близких родственников.

- Кинетический компонент тесно связан с нейропсихологическим механизмом расстройства.

- В преобладающем большинстве случаев нарушенная экспрессивная речь связана с недостаточным формированием пространственной речи (а именно, зоны теменного височно-затылочного перекрестка). Это становится возможным при левополушарной локализации речевых центров, а также при нарушениях функционирования именно в левом полушарии.

- Недостаточное развитие нейронных связей, сопутствующее органическому поражению зон коры, отвечающих за речь (как правило, у правшей).

- Неблагоприятное социальное окружение: люди, у которых уровень речевого развития очень низок. Экспрессивная речь у детей, находящихся в постоянном контакте с такими людьми, может иметь отклонения.

Задержка речевого развития, зрр у детей, отставание речевого развития: причины, симптомы и признаки

Задержка речевого развития, отставание речевого развития — это отставание развития речи от возрастного уровня. Она может наблюдаться у недоношенных, соматически ослабленных детей, а также при недостатке питания и сна в первые месяцы жизни ребенка. Причинами зрр являются внутриутробная гипоксия, перинатальная энцефалопатия, кесарево сечение, обвитие пуповины, резус конфликт, недостаточность маточно-плацентарного кровообращения, внутриутробные инфекции, родовые травмы, вакуум экстракция плода, стимуляция родовой деятельности, слабость родовой деятельности, гестозы первой и второй половин беременности, плохая экология, недоношенность или переношенность, тяжелые соматические болезни матери. Какие существуют симптомы и признаки задержки развития речи у детей? Какая клиника ЗРР? У таких детей лепет и первые слова появляются в более поздние сроки, медленно увеличивается активный словарь, позже формируется фразовая речь, во рту как будто «каша». Если речи нет совсем, то нужно проводить дифференциальную диагностику для установления правильного диагноза. Возрастные нормы по количеству произносимых слов.

Какие встречаются нарушения экспрессивной речи

Среди нарушений экспрессивной речи чаще всего встречается дизартрия – невозможность использования органов речи (паралич языка). Ее частые проявления – скандированная речь. Не редки и проявления афазии – нарушения речевой функции, которая уже сформировалась. Особенностью ее является сохранение артикуляционного аппарата и полноценного слуха, однако способность активного использования речи утрачивается.

Существует три возможные формы расстройства экспрессивной речи (моторной афазии):

- Афферентная. Наблюдается, если поврежденными становятся постцентральные отделы доминантного полушария большого мозга. Они обеспечивают кинестетическую основу, необходимую для полноценных движений аппарата артикуляции. Поэтому становится невозможным озвучивание некоторых звуков. Такой человек не может выговорить буквы, близкие по способу образования: например, шипящие или переднеязычные. Следствием становится нарушение всех видов устной речи: автоматизированной, спонтанной, повторной, называния. Кроме того, наблюдаются сложности с чтением и письмом.

- Эфферентная. Возникает, когда повреждаются нижние отделы премоторной зоны. Ее еще называют областью Брока. При таком нарушении артикуляция конкретных звуков не страдает (как при афферентной афазии). Для таких людей сложность вызывает переключение между разными речевыми единицами (звуки и слова). При отчетливом произнесении отдельных речевых звуков, человек не может произнести серию звуков или фразу. Вместо продуктивной речи наблюдается персеверации или (в отдельных случаях) речевой эмбол.

Отдельно стоит упомянуть о такой особенности эфферентной афазии как телеграфный стиль речи. Его проявлениями становится исключение из словаря глаголов и преобладание существительных. Может быть сохранена непроизвольная, автоматизированная речь, пение. Нарушены функции чтения, письма и называния глаголов.

- Динамическая. Наблюдается, когда поражены префронтальные отделы, области спереди зоны Брока. Главным проявлением такого нарушения становится расстройство, затрагивающее активную произвольную продуктивную речь. Однако происходит сохранение репродуктивной речи (повторной, автоматизированной). Для такого человека сложность вызывает высказывание мысли и задавание вопроса, но артикуляция звуков, повторение отдельных слов и предложений, а также правильные ответы на вопросы не составляют труда.

Отличительной чертой всех видов моторной афазии становится понимание человеком обращенной к нему речи, выполнение всех заданий, однако невозможность повторения или самостоятельного высказывания. Также распространена речь с явными дефектами.

Виды речевой деятельности (экспрессивная и импрессивная речь).

Речь — специфически человеческая психическая функция, которую можно определить как процесс общения посредством языка.

Речь является продуктом длительного культурно-исторического развития. Формируясь у ребенка по мере овладения языком, речь проходит несколько этапов развития, превращаясь в развернутую систему средств общения и опосредования различных психических процессов.

Выделяют:

Экспрессивная речь (процесс высказывания с помощью языка) — начинается с замысла (программы высказывания), затем проходит стадию внутренней речи, обладающей свернутым характером, и переходит в стадию развернутого внешнего речевого высказывания (в виде устной речи или письма).

Импрессивная речь (процесс понимания речевого высказывания (устного или письменного)) — начинается с восприятия речевого сообщения (слухового или зрительного), затем проходит стадию декодирования сообщения (т. е. выделения информативных моментов) и завершается формированием во внутренней речи общей смысловой схемы сообщения, ее соотнесением со смысловыми семантическими структурами и включением в определенный смысловой контекст (собственно пониманием). С точки зрения лингвистики в речи могут быть выделены следующие единицы:

а) фонемы (смыслоразличительные звуки речи);

б) лексемы (слова или фразеологические словосочетания, обозначающие отдельные предметы или явления);

в) семантические единицы (обобщения в виде системы слов, обозначающие понятия);

г) предложения (обозначающие определенную мысль сочетания слов);

д) высказывания (законченные сообщения).

Внутренняя речь имеет иное психологическое строение, характеризуясь большей свернутостью, предикативностью и недоступностью для прямого наблюдения.

Можно выделить четыре самостоятельные формы речевой деятельности, две из которых относятся к экспрессивной речи, а именно: устная и письменная речь, а две — к импрессивной: понимание устной речи и понимание письменной речи (чтение). Каждая из перечисленных форм речевой деятельности включает несколько речевых функций:

· устная речь может быть: активной (монологическая или диалогическая речь) или повторной;

· называние (объектов, действий и т. п.) тоже можно выделить в самостоятельную речевую функцию.

· письменная речь может быть самостоятельной или под диктовку — и тогда это разные речевые функции, имеющие различное психологическое строение.

Речевая система — это целая совокупность речевых функций, объединенных в единое целое.

Все эти формы речи представляют собой сложную, но единую функциональную систему (вернее —суперсистему), обладающую многими характеристиками, отличающими ее от других функциональных систем. Сложность этой системы связана прежде всего с тем, что каждая из четырех входящих в нее подсистем имеет определенную автономность и различные сроки формирования в онтогенезе.

Основные закономерности понимания устной речи и устного речевого высказывания формируются уже на самых ранних этапах онтогенеза (до двух-трех лет), формирование других форм речевой деятельности — чтения и письма, связанных с овладением грамотой, — происходит позже и строится по иным психологическим законам.

28. Нарушение речи при локальных поражениях мозга. Классификация афазий по А.Р. Лурия.

Афазия — нарушения уже сформировавшейся речи, возникающие при локальных поражениях коры и «ближайшей подкорки» левого полушария (у правшей) и представляющие собой системные расстройства различных форм речевой деятельности. Афазии проявляются в виде нарушений фонематической, морфологической и синтаксической структуры собственной речи и понимания обращенной речи при сохранности движений речевого аппарата, обеспечивающих членораздельное произношение, и элементарных форм слуха. Афазии следует отличать от других расстройств речи, возникающих при мозговых поражениях:

дизартрии (нарушений произношения без расстройства восприятия устной речи, чтения и письма);

аномии(трудностей называния стимулов определенной модальности вследствие нарушения межполушарного взаимодействия);

алалий (нарушений речи в детском возрасте в виде недоразвития всех форм речевой деятельности);

моторных нарушений речи, связанных с поражением подкорковых двигательных механизмов;

мутизма(нарушений речи, связанных с психическими расстройствами) и др.

В соответствии с классификацией А. Р. Лурия, базирующейся на теории системной динамической локализации высших психических функций, существует 7 форм афазий, каждая из них связана с нарушением одного из факторов, на котором основана речевая система, и наблюдается при определенной локализации патологического процесса.

Аграфия как отдельное проявление расстройства экспрессивной речи

Аграфией называют утрату способности к правильному писанию, которая сопровождается сохранением двигательной функции рук. Она возникает как следствие поражения вторичных ассоциативных полей коры левого полушария мозга.

Это расстройство становится сопутствующим при нарушениях устной речи и как отдельное заболевание наблюдается крайне редко. Аграфия является признаком афазии определенного вида. В качестве примера можно привести связь поражения премоторной области с расстройством единой кинетической структуры письма.

В случае незначительного повреждения, страдающий аграфией человек может правильно записывать конкретные буквы, но допускать ошибочное написание слогов и слов. Вероятно наличие инертных стереотипов и нарушение звуко-буквенного анализа состава слов. Поэтому таким людям сложно дается воспроизведение нужного порядка букв в словах. Они могут по нескольку раз повторять отдельные действия, нарушающие общий процесс письма.

Лечение задержки речевого развития в Саратове, России

Сарклиник применяет новые комплексные методы лечения речевых расстройств и отставания, задержки речевого развития у детей и подростков, дошкольников и младших школьников. Лечение нарушений речи включает в себя комплекс мероприятий в зависимости от причины их возникновения и характера речевых расстройств. В результате лечения задержки речевого развития, зрр восстанавливается работа периферического (рецепторного) и центрального (коркового) аппаратов речи, улучшается функционирование слухового и зрительного анализаторов, нормализуются процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, происходит коррекция неврологических нарушений у детей.

Эффективность комплексного лечения, которое может включать в себя различные рефлексотерапевтические, акупунктурные, микроакупунктурные, нетрадиционные методики, специальный массаж и другие методы, достигает 87%. Лечение задержки речевого развития в Саратове, лечение отставания речевого развития в центре Сарклиник проводится амбулаторно и индивидуально. Все методики безопасны. Сарклиник работает много лет, за это время от речевых расстройств, нарушений речи, задержки психоречевого развития, зрр и отставания в речевом развитии вылечились сотни пациентов в возрасте от 6 месяцев до 20 лет. Сарклиник знает, как улучшить речь в России, как улучшить разговорную речь, дикцию речи, качество речи. Лечится тяжелая и средняя, легкая и очень грубая задержка развития, нарушения письменной речи, нарушения устной речи, нарушения формирования речи, системные нарушения норм речи, понимания и восприятия речи, произносительной стороны речи, грамматического строя речи, лексико грамматические нарушения. Сарклиник лечит тяжелые нарушения речи у детей. Дети с тяжелыми нарушениями речи нуждаются в комплексном лечении.

В результате комплексной терапии улучшается звукопроизношение и дикция, увеличивается словарный запас, активизируется работа центра Брока и центра Вернике.

Альтернативное толкование термина

Термин «экспрессивная речь» относится не только к видам речи и особенностям ее формирования с точки зрения нейролингвистики. Он являтеся определением категории стилей в русском языке.

Экспрессивные стили речи существуют параллельно с функциональными. К последним относят книжный и разговорный. Письменные формы речи – это публицистический стиль, официально-деловой и научный. Они относятся к книжным функциональным стилям. Разговорный же представлен устной формой речи.

Средства экспрессивной речи повышают ее выразительность и предназначены для усиления воздействия, оказываемого на слушателя или читателя.

Само слово «экспрессия» обозначает «выразительность». Элементами такой лексики становятся слова, призванные повысить степень выразительности устной или письменной речи. Нередко к одному нейтральному слову можно подобрать несколько синонимов экспрессивной окраски. Они могут различаться, в зависимости от степени, характеризующей эмоциональное напряжение. Также часто встречаются случаи, когда для одного нейтрального слова существует целый набор синонимов, имеющих прямо противоположную окраску.

Экспрессивная окраска речи может иметь богатую гамму различных стилистических оттенков. Словари включают специальные обозначения и пометки для идентификации таких синонимов:

- торжественные, высокие;

- риторические;

- поэтические;

- шутливые;

- иронические;

- фамильярные;

- неодобрительные;

- пренебрежительные;

- презрительные;

- уничижительные;

- сульгарные;

- бранные.

Использование экспрессивно окрашенных слов должно быть уместным и грамотным. В противном случае смысл высказывания может быть искажен или получит комическое звучание.

Экспрессивные стили речи

Представители современной науки о языке относят к таким стилям следующие:

- Торжественный.

- Фамильярный.

- Официальный.

- Шутливый.

- Интимно-ласковый.

- Насмешливый.

Противопоставлением всем этим стилям становится нейтральный, который полностью лишен любой экспрессии.

Эмоционально-экспрессивная речь активно использует три вида оценочной лексики как эффективного средства, помогающего достичь желаемой экспрессивной окраски:

- Использование слов, имеющих яркое оценочное значение. Сюда следует отнести слова, характеризующие кого-либо. Также в этой категории находятся слова, оценивающие факты, явления, признаки и действия.

- Слова с многозначительным смыслом. Их основное значение зачастую нейтрально, однако, будучи употребленными в метафорическом смысле, они приобретают довольно яркую эмоциональную окраску.

- Суффиксы, использование которых с нейтральными словами позволяет передать самые разные оттенки эмоций и чувств.

Кроме того, общепринятое значение слов и ассоциации, закрепившиеся за ними, оказывают непосредственное влияние на их эмоционально-экспрессивную окраску.