Автор Зыбина А.М.

Нервная система осуществляет интеграцию всего организма в единый оркестр, осуществляет его взаимодействие с окружающей средой, произвольные движения (вместе с мышечной системой), и все проявления умственной деятельности. Все функции нервной системы осуществляет сеть нейронов, связанных друг с другом посредством синапсов. Их жизнеспособность поддерживают глиальные клетки.

Нервная система по анатомическому расположению подразделяется на центральную (ЦНС) и периферическую (ПНС). ЦНС состоит из головного и спинного мозга. ПНС – из нервов (пучок отростков нервных клеток) и нервных узлов, или ганглиев (скопление тел нейронов), расположенных вне нервной системы.

По функциям в нервной системе выделяют соматический (анимальный, СомНС) и вегетативный (автономный, ВНС) отделы. СомНС управляет произвольными сокращениями скелетных мышц. ВНС управляет деятельностью внутренних органов. Ее подразделяют на два отдела: симпатический (СНС) и парасимпатический (ПНС). И СомНС, и ВНС имеют как центральный, так и периферический отделы.

Этапы развития нервной системы

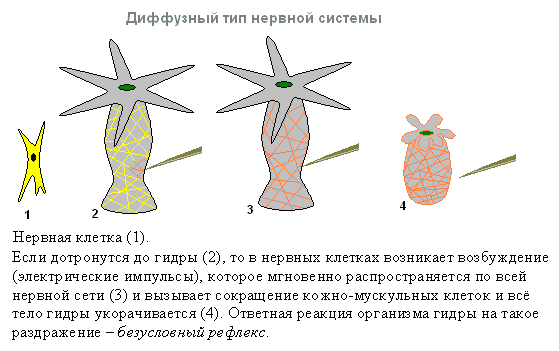

Этот тип нервной системы обеспечивает широкую взаимозаменяемость и тем самым большую надёжность функционирования, однако эти реакции имеют неточный, расплывчатый характер.

Узловой тип нервной системы типичен для червей, моллюсков, ракообразных.

Он характерен тем, что связи нервных клеток организованы определённым образом, возбуждение проходит по жёстко определённым путям. Такая организация нервной системы оказывается более ранимой. Повреждение одного узла вызывает нарушение функций всего организма в целом, но она по своим качествам быстрее и точнее.

Трубчатая нервная система характерна для хордовых, она включает в себя черты диффузного и узлового типов. Нервная система высших животных взяла всё лучшее: высокую надёжность диффузного типа, точность, локальность быстроту организации реакций узлового типа.

Ведущая роль нервной системы

На первом этапе развития мира живых существ взаимодействие между простейшими организмами осуществлялось через водную среду первобытного океана, в которую поступали химические вещества, выделяемые ими. Первой древнейшей формой взаимодействия между клетками многоклеточных организм является химическое взаимодействие посредством продуктов обмена веществ, поступающих в жидкости организма. Такими продуктами обмена веществ, или метаболитами, являются продукты распада белков, углекислота и др. это — гуморальная передача влияний, гуморальный механизм корреляции, или связи между органами.

Гуморальная связь характеризуется следующими особенностями:

- отсутствием точного адреса, по которому направляется химическое вещество, поступающее в кровь или другие жидкости тела;

- химическое вещество распространяется медленно;

- химическое вещество действует в ничтожных количествах и обычно быстро разрушается или выводится из организма.

Гуморальные связи являются общими и для мира животных, и для мира растений. На определённой ступени развития мира животных в связи с появлением нервной системы образуется новая, нервная форма связей и регуляций, которая качественно отличает мир животных от мира растений. Чем выше по своему развитию организм животного, тем большую роль играет взаимодействие органов через нервную систему, которое обозначается как рефлекторное. У высших живых организмов нервная система регулирует гуморальные связи. В отличие от гуморальной связи нервная связь имеет точную направленность к определённому органу и даже группе клеток; связь осуществляется в сотни раз с большей скоростью, чем скорость распространения химических веществ. Переход от гуморальной связи к нервной сопровождался не уничтожением гуморальной связи между клетками тела, а подчинением нервным связям и возникновению нервно-гуморальным связям.

На следующем этапе развития живых существ появляются специальные органы — железы, в которых вырабатываются гормоны, образующиеся из поступающих в организм пищевых веществ. Основная функция нервной системы заключается как в регуляции деятельности отдельных органов между собой, так и во взаимодействии организма как единого целого с окружающей его внешней средой. Любое воздействие внешней среды на организм оказывается, прежде всего, на рецепторы (органы чувств) и осуществляется через посредство изменений, вызываемых внешней средой и нервной системой. По мере развития нервной системы высший её отдел — большие полушария головного мозга — становится «распорядителем и распределителем всей деятельности организма».

Функции СНС

Весь соматический отдел фактически полностью управляет телом человека. За ее регуляцию отвечает головной мозг. Основными функциями СНС считаются:

- регуляция работы поперечнополосатой мускулатуры человека;

- обработка информации, которая поступает от органов чувств и зрения к внутренним системам.

Благодаря работе этого отдела человек может контролировать свои поведенческие навыки, обучаться, двигаться и т.д.

Соматические нервные клетки развивают общую моторику и защитные функции.

Функционирование СНС напрямую зависит от уровня защиты костной ткани человека и питания всех участков мозга. Как говорилось выше, за этот отдел отвечает головной мозг. Нужно отметить, что за мышечную мускулатуру, которая расположена с правой стороны отвечает левое полушарие, а за левую сторону — правое. Соматические отдел также оказывает влияние на элементы и структуры, которые вступают в контакт с мышечной мускулатурой.

Строение нервной системы

Нервная система образована нервной тканью, которая состоит из огромного количества нейронов — нервная клетка с отростками.

Нервная система условно подразделяется на центральную и периферическую.

Центральная нервная система включает головной и спинной мозг, а периферическая нервная система — нервы, отходящие от них.

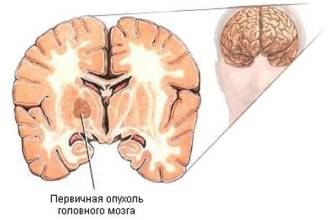

Головной и спинной мозг представляют собой совокупность нейронов. На поперечном разрезе мозга различают белое и серое вещество. Серое вещество состоит из нервных клеток, а белое — из нервных волокон, являющихся отростками нервных клеток. В различных отделах центральной нервной системы расположение белого и серого вещества неодинаково. В спинном мозге серое вещество находится внутри, а белое — снаружи, в головном же (большие полушария, мозжечок), наоборот — серое вещество — снаружи, белое — внутри. В различных отделах головного мозга имеются отдельные скопления нервных клеток (серого вещества), расположенные внутри белого вещества, — ядра. Скопления нервных клеток находятся и за пределами центральной нервной системы. Они называются узлами и относятся к периферической нервной системе.

Отделы НС

Центральная нервная система и периферическая нервная система

По топографическому принципу нервную систему подразделяют на центральную и периферическую. В состав центральной нервной системы (ЦНС) входят те отделы, которые заключены в полости черепа и позвоночном канале, т.е. головной и спинной мозг. Спинной мозг представляет собой трубку с небольшим каналом посредине, окруженную нейронами и их отростками. Головной мозг является расширением спинного мозга. Топографической границей со спинным мозгом является плоскость, проходящая через нижний край большого затылочного отверстия. Средняя масса головного мозга составляет 1400 г с индивидуальными вариациями от 1100 до 2000 г.

В состав периферической нервной системы (ПНС) входят все нервные структуры, расположенные за их пределами. Это узлы и пучки волокон, соединяющие центральную нервную систему с органами чувств и различными эффекторами (мышцы, железы и др.), т.е ганглии и нервы. Периферическая нервная система связывает спинной и головной мозг с рецепторами и эффекторами. Она состоит из 12 пар черепно-мозговых и 31-33 пар спинальных (спинномозговых) нервов.

Соматическая нервная система и автономная нервная система

Согласно классификации по функциональному признаку нервная система подразделяется на соматическую НС и автономную (вегетативную). Как соматическая, так и автономная НС включают в себя центральный и периферический отделы.

Соматическая нервная система включает отделы нервной системы, регулирующие работу скелетных мышц. Отвечает за связь организма с внешней средой, обеспечивает чувствительность и движение, вызывая сокращение скелетной мускулатуры. Она регулирует преимущественно функции произвольного движения. Ее нейроны находятся в передних рогах спинного мозга, а их аксоны через передние корешки спинного мозга направляются к скелетным (поперечно-полосатым) мышцам.

Автономная (вегетативная) нервная система — это совокупность нервов и нервных узлов, посредством которых регулируются сердце, кровеносные сосуды, внутренние органы, железы и т.д. Внутренние органы получают двойную иннервацию (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с ЦНС) — от симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Эти два отдела оказывают возбуждающие и тормозные влияния, определяя уровень активности органов.

Вегетативная НС обеспечивает обмен веществ, дыхание, выделение. Влияя на активность обмена веществ в различных органах и тканях в соответствии с меняющимися условиями их функционирования и внешней среды, она осуществляет адаптационно-профическую функцию.

Вегетативная нервная система иннервирует гладкую мускулатуру, ее еще называют висцеральной НС. Деление периферической нервной системы на соматическую и вегетативную достаточно условно, поскольку в ЦНС существует значительное перекрытие проекций той и другой, и соматические и вегетативные реакции являются равноправными компонентами любой поведенческой реакции.

В автономной нервной системе выделяют 2 отдела, являющихся функциональными антагонистами: симпатический и парасимпатический. Они различаются локализацией центров в мозге и периферических узлов, а также характером влияния на внутренние органы.

Отличия симпатической и парасимпатической НС

1. Волокна симпатической нервной системы выходят из грудного и поясничного отделов спинного мозга, где лежит первый симпатический нейрон. Затем они сходятся к симпатическим ганглиям, расположенным вдоль позвоночника, где находится второй симпатический нейрон. Волокна парасимпатической нервной системы начинаются в спинном мозге выше или ниже места выхода симпатических нервов (пара — около, лат.) из черепного и крестцового отдела, а затем сходятся в ганглиях, расположенных не вдоль позвоночного столба, а вблизи от иннервируемого органа.

2. Особенности расположения ганглиев этих двух систем предполагают различие оказываемого ими эффекта. Действие симпатической нервной системы более диффузно, а парасимпатической — более специфично, поскольку связано только с изменениями в органе, рядом с которым находится ганглий.

3. Эти системы различаются и медиаторами, участвующими в синаптической передаче. Основным медиатором для симпатической нервной системы является адреналин, а для парасимпатической — ацетилхолин.

4. Результаты активности этих двух систем во многом противоположны. Если основная функция симпатической нервной системы состоит в мобилизации организма на борьбу или бегство, то парасимпатическая нервная система преимущественно обеспечивает поддержание гомеостаза.

5. Активация симпатической нервной системы лежит в основе поведения человека, рвущегося в бой. Возбуждение парасимпатической нервной системы обеспечивает пищеварение у человека, лежащего на диване после сытного обеда.

Симпатическая нервная система возбуждает, а парасимпатическая — тормозит деятельность сердца, первая ослабляет двигательную активность кишечника, вторая ее усиливает. В то же время они могут действовать и заодно: вместе увеличивают двигательную активность слюнных и желудочных желез, хотя состав секретируемого сока в зависимости от доли участия каждой системы меняется.

Рефлекторная деятельность нервной системы

Основной формой деятельности нервной системы является рефлекс. Рефлекс — реакция организма на изменение внутренней или внешней среды, осуществляемая при участии центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.

При всяком раздражении возбуждение с рецепторов передаётся по центростремительным нервным волокнам в центральную нервную систему, откуда через вставочный нейрон по центробежным волокнам оно идёт на периферию к тому или иному органу, деятельность которого изменяется. Весь этот путь через центральную нервную систему к рабочему органу, называется рефлекторной дугой образован обычно тремя нейронами: чувствительным, вставочным и двигательным. Рефлекс — сложный акт, в осуществлении которого принимает участие значительно большее количество нейронов. Возбуждение, попадая в центральную нервную систему, распространяется на многие отделы спинного мозга и доходит до головного. В результате взаимодействия многих нейронов осуществляется ответная реакция организма на раздражение.

Что собой представляет вегетативная часть нервной системы

Несмотря на огромное влияние вегетативной системы на организм каждого человека, как биологической единицы, по сути, никто не может сказать, что способен ежесекундно чувствовать ее работу. При правильном функционировании люди просто ощущают себя здоровыми.

Важно Частота прохождения мрт

В этом и состоит главная цель вегетативного сегмента – создание внутри организма аппарата, который бы соединял все органы и ткани в единый конгломерат для сохранения человека, как цельной природной единицы. К примеру, при повышении температуры внешней среды сразу же корректируется деятельность, дыхательной, сердечнососудистой и обменной системы. Они, взаимодействуя, создают комфортные условия для работы головного мозга и жидких тканей – профилактика обезвоживания.

К тому же вегетативный отдел контролирует пищеварительную, мочевыделительную и репродуктивную функцию. Ни одна внутренняя структура не остается без двойного присмотра – к примеру, одни импульсы замедляют частоту пульса, а иные – учащают сердцебиение. В этом заключается преимущество организма людей перед растительным или же животным миром.

По сути, на протяжении эволюции вегетативные отделы позволили людям приспосабливаться к меняющимся внешним условиям и выживать человеческому роду. В новых обстоятельствах сердечнососудистая и дыхательная система, а также пищеварение обеспечивали внутренние ткани питательными веществами. Это гарантировало сохранность особи. В последующем иннервация усложнялась и видоизменялась. В конечном итоге у современного человека без вегетативной регуляции не происходит ни одного вида деятельности, пусть и на бессознательном уровне.

Спинной мозг

Спинной мозг — тяж длиной около 45 см, диаметром 1 см, находится в канале позвоночника, покрыт тремя мозговыми оболочками: твёрдой, паутинной и мягкой (сосудистой).

Спинной мозг находится в позвоночном канале и представляет собой тяж, который вверху переходит в продолговатый мозг, а внизу заканчивается на уровне второго поясничного позвонка. Спинной мозг состоит из серого вещества, содержащего нервные клетки, и белого, состоящего из нервных волокон. Серое вещество расположено внутри спинного мозга и окружено со всех сторон белым веществом.

На поперечном разрезе серое вещество напоминает букву Н. В нём различают передние и задние рога, а также соединяющую перекладину, в центре которой находится узкий канал спинного мозга, содержащий спинномозговую жидкость. В грудном отделе выделяют боковые рога. В них заложены тела нейронов, иннервирующих внутренние органы. Белое вещество спинного мозга образовано нервными отростками. Короткие отростки соединяют участки спинного мозга, а длинные составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с головным мозгом.

Спинной мозг имеет два утолщения — шейное и поясничное, от которых отходят нервы к верхним и нижним конечностям. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается от спинного мозга двумя корешками — передним и задним. Задние корешки — чувствительные состоят из отростков центростремительных нейронов. Их тела расположены в спинномозговых узлах. Передние корешки — двигательные — являются отростками центробежных нейронов расположенных в сером веществе спинного мозга. В результате слияния переднего и заднего корешка образуется смешанный спинномозговой нерв. В спинном мозге сосредоточены центры, регулирующие наиболее простые рефлекторные акты. Основные функции спинного мозга — рефлекторная деятельность и проведение возбуждения.

В спинном мозге человека заложены рефлекторные центры мышц верхних и нижних конечностей, потоотделения и мочеиспускания. Функции проведения возбуждения заключается в том, что через спинной мозг проходят импульсы от головного мозга ко всем областям тела и обратно. По восходящим проводящим путям в головной мозг передаются центростемительные импульсы от органов (кожа, мышцы). По нисходящим путям центробежные импульсы передаются от головного мозга в спинной, затем на периферию, к органам. При повреждении проводящих путей наблюдается потеря чувствительности в различных участках тела, нарушение произвольных сокращений мышц и способности к движению.

Роль СНС

Исходя из информации, можно сделать вывод, что соматическая нервная система имеет многофункциональную природу. Она направлена на анализ данных, которые поступают из окружающей среды и запуск рефлекторных ответов и импульсов. Благодаря ей человек способен реагировать на негативные или положительные внешних факторов. Именно СНС задействует мышцы скелета и сухожилья.

При действии экстремальных факторов в организме запускается рефлекторная дуга. Например, с помощью органов чувств и зрения можно замечать опасность, из них подается сигнал к нейрону, расположенному в спинном мозге, затем поступает импульс на двигательный нейрон, который и запускает работу мышц. Таким образом, происходят двигательные движения.

Если один из участков СНС выходит из строя, то фиксируется заторможенность в действиях, замедление реакции. Такие нарушения встречаются среди людей, страдающих депрессией.

Такие пациенты ощущают сильную усталость, сонливость, упадок сил, не могут сконцентрироваться ни на чем. Еще один нарушением работу соматической системы считается ощущение тревожности или паники. В данном случае все реакции сильно ускоряются (в отличие от состояния депрессии). Все эти процессы объединены в общее название — психосоматику. Каждый организм индивидуален, у него формируется определенный темперамент (сангвиник, холерик и т.д.).

Эволюция головного мозга позвоночных

Образование центральной нервной системы в виде нервной трубки впервые появляется у хордовых. У низших хордовых нервная трубка сохраняется в течение всей жизни, у высших — позвоночных — в стадии эмбриона на спинной стороне закладывается нервная пластинка, которая погружается под кожу и сворачивается в трубку. В эмбриональной стадии развития нервная трубка образует в передней части три вздутия — три мозговых пузыря, из которых развиваются отделы мозга: передний пузырь дает передний и промежуточный мозг, средний пузырь превращается в средний мозг, задний пузырь образует мозжечок и продолговатый мозг . Эти пять отделов мозга характерны для всех позвоночных животных.

Для низших позвоночных — рыб и земноводных — характерно преобладание среднего мозга над остальными отделами. У земноводных несколько увеличивается передний мозг и в крыше полушарий образуется тонкий слой нервных клеток — первичный мозговой свод, древняя кора. У рептилий значительно увеличивается передний мозг за счет скоплений нервных клеток. Большую часть крыши полушарий занимает древняя кора. Впервые у рептилий появляется зачаток новой коры. Полушария переднего мозга наползают на другие отделы, вследствие чего образуется изгиб в области промежуточного мозга. Начиная с древних рептилий, полушария головного мозга становятся самым большим отделом головного мозга.

В строении головного мозгаптиц и пресмыкающихся много общего. На крыше головного мозга — первичная кора, хорошо развит средний мозг. Однако у птиц по сравнению с рептилиями возрастают общая масса мозга и относительные размеры переднего мозга. Мозжечок крупный и имеет складчатое строение. У млекопитающих передний мозг достигает наибольшей величины и сложности. Большую часть мозгового вещества составляет новая кора, которая служит центром высшей нервной деятельности. Промежуточный и средний отделы мозга у млекопитающих невелики. Разрастающиеся полушария переднего мозга накрывают их и подминают под себя. У некоторых млекопитающих мозг гладкий, без борозд и извилин, но у большинства млекопитающих в коре мозга имеются борозды и извилины. Появление борозд и извилин происходит вследствие роста мозга при ограниченных размерах черепа. Дальнейший рост коры приводит к появлению складчатости в виде борозд и извилин.

КАК УСТРОЕНА НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА: ОТ АКСОНА ДО ДЕЙСТВИЯ

Организм – сложная структура, где все органы и системы работают слаженно и находятся в тесном взаимодействии. Как раз эту слаженность обеспечивает нервная система, это некая сеть, опутывающая тело, и ее основная задача — проконтролировать адекватную реакцию на раздражители. При любом, даже малейшем изменении в организме или окружающей среде нервная система посылает сотни импульсов, запускающие механизмы, позволяющие организму подстроиться или отреагировать на раздражитель, например, отдернуть руку от горячего предмета или же одеться при появлении мурашек, чтобы согреться.

Основные функции

Нервная система контролирует важные процессы жизнедеятельности, а при их нарушении или отсутствии — жизнь под угрозой. Если говорить об основных функциях этой системы, то они следующие:

- регуляция работы внутренних органов: импульсы контролируют пищеварение, дыхание, кровообращение и др.

- координация работы на разных уровнях органов и систем;

- гармонизация взаимоотношения человека и окружающей среды.

Свойственные человеку высшие психофизиологические процессы: сознание, эмоции, мышление и т.д. обеспечиваются как раз благодаря столь развитой нервной системе.

Как устроена нервная система?

Нейрон — структурная единица нервной системы, имеющий тело и отросток, причем последний выполняют несколько функций:

- Аксон

Его основное предназначение — отправить импульс, а конечным адресатом может быть другая клетка, ткань или даже орган, которые должны отреагировать определенным образом.

- Дендрит

Он действует противоположно, то есть принимает импульс и перемещает его в тело нейрона.

В организме несколько видов нейронов:

- Чувствительные

Сосредоточенные в ганглиях (нервных узлах) и получающие импульс от рецепторов.

- Вставочные

Являются промежуточным звеном, получают импульс от чувствительных нейронов и передают их далее по схеме.

- Двигательные

Запускают процесс движения в ответ на раздражитель (импульс). Эти нейроны передают импульс от мозга к мышцам, если нужно двигаться, железам, если нужно выделить, например, слюну при приеме пищи или же ее запахе или виде.

Передача импульсов в норме происходит за доли секунд. Если же скорость передвижения замедлена — это симптом каких-либо патологических процессов, поэтому нужно соответствующее обследование и лечение.

Нервная система и ее отделы

Работа нервной системы очень сложная, но чтобы ее было легче понять, можно рассмотреть ее классификацию по анатомическим и морфологическим признакам, это и отражает основную работу и предназначение ее отделов.

Центральная

Это головной и спинной мозг — главные центры, в которых проходит анализ поступающей информации и формирование соответствующего ответа. В головном мозге формируются мысли, кстати, за день из более 50 тысяч, эмоции, чувства, именно головным мозгом мы видим, здесь хранятся воспоминания и чувства.

Периферическая

Это нервные узлы (ганглии), окончания и сами нервы, которые могут быть двигательными или чувствительными. Это опосредованные участники, инструмент, передающий информацию от участка тела к головному или спинному мозгу.

Выделяют 12 пар черепных нервов, исходящих из головного мозга и обеспечивающие восприятие импульсов. Некоторые черепные нервы участвуют в акте дыхания, пищеварения, а также сердечной деятельности, но большая часть регулирует работы органов головы и шеи.

Тридцать одна пара спинномозговых нервов распространяет свое действие на определенный участок туловища и являются смешенными, то есть не только чувствительными, но и двигательными. Их область «компетенции» отражена в названии: шейный, копчиковый и др.

Соматическая

Ее главная задача – регулировать функции скелетных мышц. Но эти действия сознательны, то есть их можно контролировать и все движения осознаны, ведь регулируются корой головного мозга. Большая часть этих волокон сосредоточена в коже и мышечном каркасе.

Например, читая эту статью, вы решили подпереть подбородок рукой – эти действия осуществляются именно соматической нервной системой при помощи 2-х типов нейронов: сенсорных, регулирующих доставку импульса к ЦНС, и моторных, обеспечивающих обратный ответ.

Вегетативная

Регулирует работу внутренних органов. В отличие от соматики, эта часть системы сосредоточена в стволе мозга и бессознательна, то есть вся работа происходит «автоматически». Мы не даем осознанный сигнал оптимизировать или активировать секрецию гормонов, кровоснабжение, дыхание и др.

Регуляция осуществляется в 2-х направлениях: активация и подавление, и это обеспечивается 2-я отделами вегетативной нервной системы: парасимпатическим и симпатическим.

Симпатический отдел

Регулирует деятельность внутренних органов в условиях повышенных энергозатрат, например, при стрессах, физической нагрузке, сильных эмоциональных потрясениях. Это «скорая помощь», которая поддерживает работу организма, чтобы преодолеть неблагоприятные условия. Например, во время бега, симпатика учащает дыхание, пульс, чтобы органы и системы получали кислород, питательные вещества и энергию для возможности продолжать двигаться и существовать.

Но резервы организма и возможности симпатики не безграничны, и когда компенсаторные функции исчерпают себя, в работу включается парасимпатический отдел, он как второе дыхание.

Парасимпатическая вегетативная нервная система

Локализуется в среднем мозге и крестцовом отделе позвоночника. Основное предназначение этого отдела – обеспечение полноценного отдыха для сохранения и/или накопления энергии путем снижения физической активности. Проще говоря, этот отдел замедляет пульс, например, во время сна и отдыха, экономя энергию и обеспечивая восстановление сил. Именно саморегуляция этой системы позволяет включать защитные механизмы, особенно если человек находится на критическом уровне переутомления и истощения.

Эти два отдела кажутся антагонистами: один возбуждает, другой – обеспечивает отдых, но это не совсем так. Они всегда работают слаженно, сообща, но разными методами: симпатика – активация работы, парасимпатика – нацелена на отдых и возможность восстановить силы.

Благодаря этому, организм может адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию, подстраиваясь под любые условия. Эти отделы и образуют основу гомеостаза – сбалансированного регулирования уровня активности организма.

Нервная система – центр, где происходит регулирование работы органов и систем. Ее стараниями мы дышим, но не осознаем и не контролируем этот процесс, ходим, двигаемся и этот процесс, кстати, мы контролируем. В ответ на эмоции учащается пульс, появляются мурашки на коже. Этим и можно объяснить, почему все болезни от нервов, ведь если нет должного контроля, вся система начинает разваливаться.

Текст: Юлия Лапушкина.

Головной мозг

Если спинной мозг у всех позвоночных животных развит более или менее одинаково, то головной мозг существенно отличатся размерами и сложностью строения у разных животных. Особенно резкие изменения в ходе эволюции претерпевает передний мозг. У низших позвоночных передний мозг развит слабо. У рыб он представлен обонятельными долями и ядрами серого вещества в толще мозга. Интенсивное развитие переднего мозга связано с выходом животных на сушу. Он дифференцируется на промежуточный мозг и на два симметричных полушария, которые называются конечным мозгом. Серое вещество на поверхности переднего мозга (кора) впервые появляется у пресмыкающихся, развиваясь далее у птиц и особенно у млекопитающих. Действительно большими полушариями переднего мозга становятся только у птиц и млекопитающих. У последних они покрывают почти все другие отделы головного мозга.

Головной мозг расположен в полости черепа. В него входят ствол и конечный мозг (кора больших полушарий).

Ствол мозга состоит из продолговатого мозга, варолиева моста, среднего и промежуточного мозга.

Продолговатый мозг является непосредственным продолжением спинного мозга и расширяясь, переходит в задний мозг. Он в основном сохраняет форму и строение спинного мозга. В толще продолговатого мозга расположены скопления серого вещества — ядра черепно-мозговых нервов. В состав заднего моста входят мозжечок и варолиев мост. Мозжечок расположен над продолговатым мозгом и имеет сложное строение. На поверхности полушарий мозжечка серое вещество образует кору, а внутри мозжечка — его ядра. Как и спинной продолговатый мозг выполняет две функции: рефлекторную и проводниковую. Однако рефлексы продолговатого мозга более сложные. Это выражается в важном значении в регуляции сердечной деятельности, состоянии сосудов, дыхания, потоотделения. В продолговатом мозге расположены центры всех этих функций. Здесь же находятся центры жевания, сосания, глотания, отделения слюны и желудочного сока. Несмотря на малую величину (2,5–3 см), продолговатый мозг представляет собой жизненно важный отдел ЦНС. Повреждение его может стать причиной смерти вследствие прекращения дыхания и деятельности сердца. Проводниковая функция продолговатого мозга и варолиева моста заключается в передаче импульсов из спинного мозга в головной и обратно.

В среднем мозге расположены первичные (подкорковые) центры зрения и слуха, которые осуществляют рефлекторные ориентировочные реакции на световые и звуковые раздражения. Эти реакции выражаются в различных движениях туловища, головы и глаз в сторону раздражителей. Средний мозг состоит из ножек мозга и четверохолмия. Средний мозг регулирует и распределяет тонус (напряжение) скелетных мышц.

Промежуточный мозг состоит из двух отделов — таламус и гипоталамус, каждый из которых состоит из большого числа ядер зрительных бугров и подбугровой области. Через зрительные бугры центростремительные импульсы передаются к коре больших полушарий от всех рецепторов тела. Ни один центростремительный импульс, откуда бы он ни шёл, не может пройти к коре, минуя зрительные бугры. Таким образом, через промежуточный мозг осуществляется связь всех рецепторов с корой больших полушарий. В подбугровой области расположены центры, оказывающие влияние на обмен веществ, терморегуляцию и железы внутренней секреции.

Мозжечок находится позади продолговатого мозга. Он состоит из серого и белого вещества. Однако в отличие от спинного мозга и ствола серое вещество — кора — находится на поверхности мозжечка, а белое вещество расположено внутри, под корой. Мозжечок координирует движения, делает их чёткими и плавными, играет важную роль в сохранении равновесия тела в пространстве, а также оказывает влияние на тонус мышц. При поражении мозжечка у человека наблюдается падение тонуса мышц, расстройство движений и изменение походки, замедляется речь и т.д. Однако через некоторое время движения и мышечный тонус восстанавливаются благодаря тому, что неповреждённые участки центральной нервной системы берут на себя функции мозжечка.

Большие полушария — наиболее крупный и развитый отдел головного мозга. У человека они образуют основную массу головного мозга и по всей своей поверхности покрыты корой. Серое вещество покрывает полушария снаружи и образует кору головного мозга. Кора полушарий человека имеет толщину от 2 до 4 мм и слагается из 6–8 слоёв, образованных 14–16 млрд. клеток, различных по форме, величине и выполняемым функциям. Под корой находится белое вещество. Оно состоит из нервных волокон, связывающих кору с расположенными ниже отделами центральной нервной системы и отдельные доли полушарий между собой.

Кора головного мозга имеет извилины, разделённые бороздами, которые значительно увеличивают её поверхность. Три самые глубокие борозды делят полушария на доли. В каждом полушарии различают четыре доли: лобную, теменную, височную, затылочную. Возбуждение разных рецепторов поступают в соответствующие воспринимающие участки коры, называемые зонами, и отсюда передаются к определённому органу, побуждая его к действию. В коре выделяют следующие зоны. Слуховая зона расположена в височной доле, воспринимает импульсы от слуховых рецепторов.

Зрительная зона лежит в затылочной области. Сюда поступают импульсы от рецепторов глаза.

Обонятельная зона находится на внутренней поверхности височной доли и связана с рецепторами носовой полости.

Чувствительно-двигательная зона расположена в лобной и теменной долях. В этой зоне находятся главные центры движения ног, туловища, рук, шеи, языка и губ. Здесь же лежит и центр речи.

Полушария головного мозга — это высший отдел центральной нервной системы, контролирующий работу всех органов у млекопитающих. Значение больших полушарий у человека заключается ещё и в том, что они представляют собой материальную основу психической деятельности. И.П.Павлов показал, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Мышление связано с деятельностью всей коры головного мозга, а не только с функцией отдельных её областей.

| Отдел головного мозга | Функции | |

| Продолговатый мозг | Проводниковая | Связь спинного и вышележащих отделов головного мозга. |

| Рефлекторная | Регуляция деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем:

|

|

| Варолиев мост | Проводниковая | Соединяет полушария мозжечка между собой и с корой больших полушарий головного мозга. |

| Мозжечок | Координационная | Координация произвольных движений и сохранение положения тела в пространстве. Регуляция мышечного тонуса и равновесия |

| Средний мозг | Проводниковая | Ориентировочные рефлексы на зрительные, звуковые раздражители (повороты головы и туловища). |

| Рефлекторная |

|

|

| Промежуточный мозг | таламус

гипоталамус

|

Структура ЦНС

ЦНС состоит из головного и спинного мозга, каждый из которых имеет белое и серое вещество. Белое вещество – это проводящие пути, миелинизированные и немилинизированные аксоны. Миелин белый, что придает соответствующий оттенок ткани. Серое вещество состоит из тел нейронов. Оно может располагаться в нервной системе в виде трубки (спинной мозг); ядер, или ганглиев (скопления тел нейронов в толще белого вещества), а также коры (серое вещество на поверхности белого).

Спинной мозг располагается в позвоночном канале и его масса составляет 40 г. На его боковой поверхности сзади входят задние корешки, несущие афферентную (чувствительную, к мозгу) информацию, а спереди выходят передние корешки, несущие эфферентную (двигательную, от мозга) информацию. Участок спинного мозга, соответствующий каждой паре корешков, называется сегментом. Сегменты названы по месту выхода корешков из позвоночника. Спинной мозг имеет 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый сегменты. В целом количество сегментов спинного мозга соответствует числу позвонков. Исключениями является шейный отдел, где на 7 позвонков приходится 8 сегментов; и копчиковый, где на 3-4 позвонка 1 сегмент (рис. 1).

Рис. 1. Строение и расположение сегментов спинного мозга.

На поперечном срезе спинного мозга в центре расположено серое вещество, окруженное белым. Серое вещество имеет форму бабочки, в центре которой располагается спинномозговое отверстие, заполненное ликвором (спинномозговая жидкость). Бабочка состоит из примерно 13 млн нейронов и имеет передние и задние рога (рис. 2б, 3). В средних отделах спинного мозга также хорошо выражены средние рога. В задние рога по заднему корешку поступает чувствительная (сенсорная) информация к интернейронам (вставочным нейронам). В передних рогах располагаются мотонейроны (моторные нейроны), посылающие двигательную информацию к мышцам, именно их аксоны образуют передний корешок. В средних рогах располагаются нейроны центральных отделов ВНС.

Спинной мозг работает по рефлекторному принципу. Рефлекс – это стереотипная ответная реакция организма на любое (внешнее или внутреннее) воздействие. Простейшим рефлексом является моносинаптический. Для его осуществления достаточно двух нейронов. Примером такого рефлекса является коленный рефлекс. При раздражении рецептора, импульс по дендриту передается к телу нейрона, расположенного в нервном узле рядом со спинным мозгом. Аксон этого нейрона входит в спинной мозг через задние корешки и образует синапс с мотонейроном в передних рогах. Аксон мотонейрона выходит через передние корешки и направляется к эффекторному органу, где изменяет активность самого органа (рис. 50а). Полисинаптический рефлекс включает дополнительное звено в виде одного или нескольких вставочных нейронов между ганглионарным и моторным нейронами. Интернейроны могут дополнительно обрабатывать информацию, сопоставлять ее с другими стимулами и внутренним состоянием организма, принимая решение о том, как стоит реагировать на раздражитель.

Рис. 2. Рефлекторная дуга (а) и гистологический срез (б) спинного мозга.

Рис. 3. Схема строения среза спинного мозга.

Белое вещество спинного мозга включает проводящие пути. Оно разделено бабочкой на передние, задние и боковые канатики (рис. 3).

В задних канатиках проходят восходящие тракты, по которым информация передается от ПНС к спинному и далее к головному мозгу. В передних рогах спинного мозга проходят нисходящие тракты, по которым информация идет от головного мозга к спинному, а от последнего – к ПНС. В боковых рогах кзади располагаются восходящие, а кпереди – нисходящие тракты.

Головной мозг расположен в черепе и состоит из 5 отделов. Его масса в среднем составляет 1,5 кг и он содержит до 100 млрд нейронов. От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов (ЧМН).

Продолговатый мозг является местом перехода спинного мозга в головной. Его длина составляет примерно 25 мм. В нижней части продолговатого мозга еще можно различить бабочку, в верхних отделах тела нейронов собраны в ядра. От продолговатого мозга отходят IX-XII пары ЧМН (рис.5) и в нем залегают соответствующие ядра. Эти нервы отвечают за движение и чувствительность глотки, языка и шеи. В продолговатом мозге располагается крупнейший центр парасимпатической нервной системы, который через Х нерв (вагус, блуждающий нерв) контролирует деятельность всех внутренних органов. В продолговатом мозге располагаются центры регуляции дыхания и жизненно важных рефлексов, таких как чихание и кашель. Здесь расположено ядро оливы, которая отвечает за равновесие. Через продолговатый мозг проходят все тракты, идущие от спинного мозга к головному.

Задний мозг состоит из варолиевого моста и мозжечка. Варолиев мост служит продолжением продолговатого мозга. Он содержит множество белого вещества, связывающего мозжечок с остальным мозгом. Это белое вещество образует валик на нижней стороне моста, благодаря чему его легко отличить. Мост вместе с продолговатым мозгом образуют дно 4 желудочка головного мозга (продолжение и расширение спинномозгового канала). От моста отходят V-VIII ЧМН. Здесь залегают слуховые и вестибулярные ядра, ядра, иннервирующие чувствительность и мышцы лица (в том числе и мимические). В мосту находится голубое пятно, отвечающее за регуляцию сна.

Рис. 4. Основные отделы головного мозга.

Рис. 5. Черепно-мозговые нервы. I-обонятельный, II-зрительный, III-глазодвигательный, IV-блоковый, V-тройничный, VI-отводящий, VII-лицевой, VIII-преддверно-улитковый, IX-языкоглоточный, X-блуждающий, XI-добавочный, XII-подъязычный.

Мозжечок хорошо развит у человека в связи с прямохождением и мелкой моторикой рук. Эта часть мозга отвечает за поддержание позы, равновесия, двигательное обучение, а также некоторые двигательные рефлексы. Мозжечок имеет корковое строение. Кора мозжечка состоит из трех слоев и разделена на два полушария червем. Под корой находится белое вещество, среди которого располагаются 3 пары ядер мозжечка. Для осуществления своих функций, он получает информацию от вестибулярного аппарата, оливы и других отделов двигательной системы человека.

Рис. 6. Внешнее строение (а) и гистологический срез (б) коры мозжечка.

Средний мозг состоит из ножек мозга и крыши (рис. 7). В центре спинного мозга проходит Сильвиев водопровод, в который соединяет III и IV желудочки. От среднего мозга отходит III и IV пары ЧМН. Эти нервы контролируют движения глазных яблок. III нерв содержит парасимпатические волокна, контролирующие ширину зрачка. В среднем мозге располагаются элементы двигательной системы: красное ядро и черная субстанция. На крыше головного мозга находится четверохолмие. В вернее двухолмие поступает зрительная информация, в нижнее – слуховая. Это необходимо для осуществления ориентировочного рефлекса.

Рис. 7. Внешний вид (а) и срез (б) среднего мозга.

Продолговатый мозг, мост и средний мозг вместе образуют ствол мозга. Через весь ствол проходит ретикулярная формация, регулирующая общий уровень активности головного мозга.

Промежуточный мозг состоит из таламуса, гипоталамуса, гипофиза и эпифиза. Здесь располагается III желудочек мозга. Он служит местом отхождения II ЧМН. Гипофиз – это железа, через которую нервная система контролирует гуморальную. Эпифиз также является железой, регулирующей циркадные ритмы. Таламус фильтрует информацию, поступающую в кору и убирает незаначимые повторяющиеся сенсорные стимулы (стук сердца, работа ЖКТ, нос в поле зрения, прикосновение одежды и т. д.) Кроме того, в таламусе имеются ядра лимбической системы (формируют настроение), двигательные и ассоциативные ядра. Гипоталамус контролирует деятельность гипофиза, а также регулирует внутреннее состояние организма. В нем находятся центры голода, жажды, полового поведения, удовольствия, неудовольствия и т. д. Таким образом, основной функцией гипоталамуса является поддержание гомеостаза всего организма.

Конечный (передний) мозг состоит из коры больших полушарий и базальных ганглиев (ядер). Под корой симметрично расположены I и II желудочки мозга. Ее площадь составляет около 220 см2, она образует борозды и извилины (рис. 8). Она состоит из 6 слоев. Полушария между собой соединены мозолистым телом – валиком белого вещества. Кора больших полушарий осуществляет обработку сенсорной информации, формирование произвольных движений, память и высшую нервную деятельность. К обонятельным луковицам подходит I ЧМН. Базальные ганглии – это ядра серого вещества, расположенные в толще белого. Они играют важную роль в совершении произвольных движений, двигательном обучении и формировании эмоций.

Рис. 8. Строение (а) и гистологические срезы (б, в) коры больших полушарий.

Кора больших полушарий

Поверхность коры больших полушарий у человека составляет около 1500 см2, что во много раз превышает внутреннюю поверхность черепа. Такая большая поверхность коры образовалась благодаря развитию большого количества борозд и извилин, в результате чего большая часть коры (около 70%) сосредоточена в бороздах. Самые большие борозды больших полушарий — центральная, которая проходит поперёк обоих полушарий, и височная, отделяющая височную долю от остальных. Кора больших полушарий, несмотря на малую толщину (1,5–3 мм) имеет очень сложное строение. В ней насчитывают шесть основных слоёв, которые отличаются строением, формой и размерами нейронов и связями. В коре находятся центры всех чувствительных (рецепторных) систем, представительства всех органов и частей тела. В связи с этим к коре подходят центростремительные нервные импульсы от всех внутренних органов или частей тела, и она может управлять их работой. Через кору больших полушарий происходит замыкание условных рефлексов, посредством которых организм постоянно, в течение всей жизни очень точно приспосабливается к изменчивым условиям существования, к окружающей среде.