Автор материала:

Игорь Лядский

ученый-генетик, писатель, бизнес-тренер, доктор философии (PhD).

У каждого из нас есть способности к определенной деятельности. Как их распознать, а затем развить? В каком возрасте они начинают проявляться? Какие их виды встречаются? Бывает ли так, что способность только одна, или, в основном, их несколько? Можно ли утверждать, что способности – это врожденные качества, или они все-таки могут появляться в течение всей жизни? Чем они отличаются от задатков и склонностей? В статье содержатся ответы на поставленные вопросы.

Определение термина «способность» в психологии

Например, если у ребенка есть математические способности (легкость арифметических вычислений, хорошая память, выраженная логичность мышления), ему гораздо легче изучать математику и решать сложные задачи, в отличие от ребенка, не имеющего этих способностей.

Для успешного освоения и осуществления разных видов деятельности необходимы различные способности. От них зависит быстрота и качество приобретения новых знаний, умений и навыков в соответствующей сфере деятельности.

Что такое способности

Слово «способность» мы часто употребляем, не вникая в его суть. Вот, например, выражения «способный человек» или «способный ребенок» не совсем верные. Нельзя быть способным вообще, способность всегда связана с конкретным видом деятельности, в нем она проявляется и развивается.

Под способностью в психологии понимают комплекс качеств человека, обеспечивающих ему возможность заниматься определенной деятельностью и достигать в ней успеха. То есть если мы говорим, что этот ребенок способный, то надо уточнить – к чему. Можно иметь способности к математике, к изобразительному искусству, к бегу на дальние дистанции или к хирургии. Есть, правда, общие способности, необходимые в разных видах деятельности, но о них мы поговорим чуть позже.

Можно с уверенностью сказать, что неспособных людей, тем более детей, вообще нет. Не имея способностей к математике, человек может добиться успехов в сфере управления или дизайна, в кулинарии или спорте. И проблемы с правописанием в школе – это не повод называть ученика неспособным. Может, у него дар великого художника?

Происхождение способностей и их структура

Существует 2 теории происхождения способностей у человека. Теория о возникновении способностей путем передачи генной информации от родителя к ребенку и теория развития способностей в результате обучения, воспитания и воздействия внешней социальной среды на человека.

Генетическая теория возникновения способностей опирается на общеизвестные факты, когда дети выдающихся ученых или деятелей искусства также становились учеными или достигали успеха в соответствующей области искусства. Например, очень частым явлением было обнаружение у детей музыкантов соответствующих музыкальных способностей (Моцарт, Гайдн).

Еще одним ярким примером является возникновение целой династии музыкантов и композиторов среди потомков известного великого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Теория возникновения способностей под воздействием обучения и факторов внешнего социального влияния опирается на ряд экспериментов, которые подтверждают развитие практически любых способностей, в случае правильного и планомерного обучения человека опытными педагогами, а также в результате правильного воспитания в раннем детстве, когда формируются основные анатомо-физиологические компоненты психики ребенка.

В результате сосуществования этих теорий современная психология принимает их в равной степени. На формирование способностей влияет как наследственность, так и факторы внешней среды, которые могут компенсировать отсутствие каких-либо врожденных способностей или наоборот приостановить их развитие.

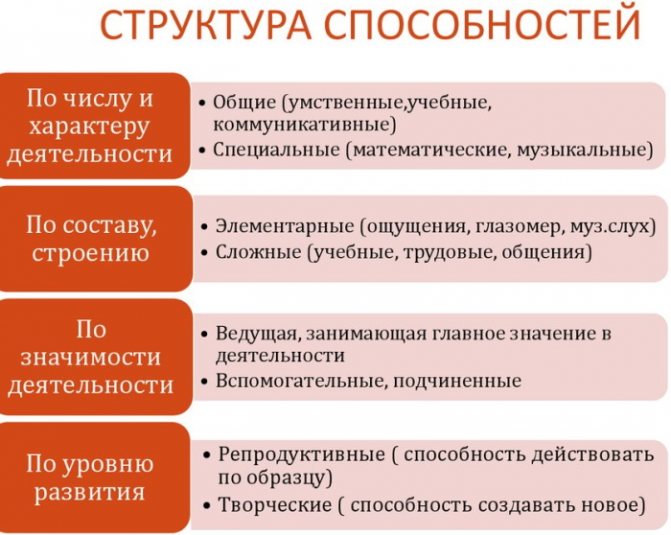

Базовая структура способностей (в общем смысле) состоит из следующих частей:

- Информационная часть (знания о мире и обществе, научные знания, знания о способах осуществления определенных действий в различных видах деятельности).

- Психофизическая часть (опыт осуществления определенных действий в осваиваемой сфере деятельности, выражающийся в конкретных умениях и навыках).

- Творческая часть (умение и готовность к поиску новых видов решений каких-либо задач, способность создавать более эффективные умения и навыки).

- Эмоциональная часть (умение формировать позитивные эмоции в отношении осуществляемой деятельности, способность использовать эмоции для более эффективного освоения умений и навыков).

Наличие вышеперечисленных элементов в структуре способностей позволяет человеку эффективно развивать его способности в любых сферах деятельности.

Развитие отдельных элементов структуры способности влияет на общий прогресс развития самой способности, что в свою очередь приводит к дальнейшему усилению развития отдельных ее частей. Таким образом, развитие способности — это взаимный цикличный процесс с участием самой способности и ее отдельных частей.

Структура способности какой-либо конкретной деятельности, кроме общей структуры будет включать в себя ряд дополнительных качеств, которыми должен обладать человек, осуществляющий эту деятельность.

Например, в структуру способностей, которыми должен обладать человек, осуществляющий музыкальную деятельность, входят такие элементы как чувство ритма, музыкальный слух, музыкальная память.

В отношении литературной деятельности, в дополнение к общей структуре способностей, в ее состав должны входить такие дополнительные элементы как четкая работа речевого аппарата, развитое чувство эстетики, потребность к самовыражению и фантазированию.

Каждый конкретный вид деятельности имеет свою структуру способностей. Человек, осуществляющий какой-либо вид деятельности должен обладать соответствующими способностями.

Задатки – природная основа способностей

Способности имеют сложную структуру. Среди качеств и свойств личности, которые объединяются понятием «способность», есть природные (врожденные или наследственные). Эту природную основу способностей называют задатками. К ним относятся в первую очередь психофизиологические и анатомо-физиологические особенности.

- Например, тип высшей нервной деятельности или темперамент – в ряде профессий более успешны люди с сангвиническим темпераментом, а в других – флегматики или холерики. А чувствительность меланхолика может сделать великим художником или поэтом.

- К задаткам относятся и врожденные особенности сенсорной системы. Например, человек с высокой чувствительностью к цветоразличению может стать хорошим художником-колористом, а с задатками музыкального слуха – музыкантом.

- Для того чтобы стать стайером – бегуном на длинные дистанции, — необходим большой объем легких и выносливость, а для занятий баскетболом – высокий рост.

Но определяет роль задатков в жизни человека ключевое слово «может». Задатки не предопределяют жизненный путь человека и могут не развиться в способности, а остаться «балластом». А с другой стороны, способность к определенной деятельности можно развить и при слабых природных предпосылках, было бы желание. Только усилий и времени на это понадобится больше, и не всякому это нужно. Например, сейчас доказано, что при должном упорстве научиться рисовать может каждый человек.

Задатки – это предпосылки, своеобразный потенциал, который нужно еще развить до уровня способностей. И в этом развитии главную роль играет социальный фактор – среда, в которой формируется личность, социальное окружение, стимулы и мотивы.

Социальный фактор

Наряду с задатками, способности включают в себя совокупность навыков, умений и знаний, связанных с конкретной деятельностью. И только при наличии их задатки будут работать. Формирование способностей включает в себя ряд процессов, так или иначе связанных с взаимодействием общества и человека.

- Развитие потенциала, которое возможно только в деятельности. То есть чтобы стать музыкантом, нужно научиться играть хоть на одном музыкальном инструменте. Чтобы стать писателем, надо не только уметь писать, но и знать законы стилистики, композиции и т. д. Но главное, надо заниматься той деятельностью, способности к которой хотите развить. Просто так, как манна небесная, они не свалятся.

- Любая способность – это комплекс и, кроме задатков, включает много личностных качеств. Так, для способностей в области художественного творчества важно развитие образного мышления, воображения, интуиции, а для успеха в точных науках требуется абстрактно-логическое мышление.

- Освоение деятельности – обязательное условие развития способностей. Это предполагает обучение приемам, методам, техники деятельности. Если человек с хорошими задатками пловца не научится плавать, то эти задатки никогда и не проявятся.

Таким образом, способности – это результат развития всех сфер личности. Причем развивать способности, переводить потенциальные задатки в реальное мастерство можно в любом возрасте. Хоть лучше всего, конечно, начинать процесс развития в детстве, когда и психика более гибкая, и восприятие живое и яркое, и любая деятельность осваивается в игровой форме.

Правильное воспитание и чуткое отношение к потребностям и интересам ребенка – гарантия того, что он вырастет способным человеком. А внимательно присматриваться к малышам нужно. Дело в том, что есть одно интересное психическое явление, которое может подсказать о наличии задатков и возможности развития способностей к определенному виду деятельности. Это склонности.

Что такое склонности?

К разным видам деятельности мы относимся по-разному – что-то нам категорически не нравится, чем-то мы хотели бы заниматься, но времени не хватает, а на какие-то занятия мы всегда находим время даже в ущерб собственному отдыху или домашним делам.

- Есть виды деятельности, к которым у человека склонность, то есть буквально непреодолимое желание ими заниматься. Он стремится к этому, преодолевая препятствия, прилагая массу усилий, чтобы освоить понравившуюся деятельность, наслаждаясь самим процессом. Психологи считают, что склонности – это показатель наличия потенциальных способностей человека к понравившейся ему деятельности. А если склонностей нет, и занятия не доставляют удовольствия, а результат неинтересен, то и способности, скорее всего, развить не удастся.

- Правда, наряду с истинными склонностями есть и мнимые. Они чаще всего появляются под влиянием чувства зависти, когда человеку так нравится результат труда других, что ему тоже хочется научиться так же, например, рисовать, или добиться успехов в спорте, издать свою книгу и т. д.

Мнимые склонности могут возникать как результат подражания. В детстве часто случается, что ребенок идет в спортивную секцию или художественную школу вслед за своим другом, не испытывая никакого интереса к самой деятельности. Или девочки нередко хотят стать певицами, подражая любимой актрисе.

Отличить мнимые склонности от истинных несложно. Освоение деятельности в этом случае не доставляет удовольствия, а первые же неудачи приводят к потере интереса.

Способности и деятельность. Общие и специальные способности

Способности

2. Способности и деятельность. Общие и специальные способности.

Научный подход к понятию «способности» отличается от житейского повседневного более узким значением. В науке способности классифицируются на врожденные (от задатков) и приобретенные (от знаний, умений, навыков).

Способности (как и человека в целом) изучают различные науки — философия, социология, медицина и др. Но ни одна из них не рассматривает так глубоко и разносторонне проблему способностей, как психология. Серьезный вклад в изучение проблемы способностей внесли отечественные ученые С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Н.С.Лейтес и др.

В отечественной психологии в трактовке проблемы способностей можно выделить два направления. Первое — психофизиологическое, которое исследует связи основных свойств нервной системы (задатков) и общих психических способностей человека (работы Э.А.Голубевой, В.М.Русалова). Другое направление — исследование способностей в индивидуальной, игровой, учебной, трудовой (сторонники деятельностного подхода А.Н.Леонтьева). Это направление в большей степени рассматривает деятельностные детерминанты развития способностей, при этом роль задатков либо не рассматривается, либо просто подразумевается. Затем в рамках школы СЛ.Рубинштейна (А.В.Брушлинский, К-А-Абульханова-Славская) сложилась компромиссная точка зрения на исследование проблем способностей. Ученые, разделяющие эту точку зрения, рассматривали способности, возникающие у человека на основе задатков, как развитие способов деятельности.

В науке четко разделяют понятия «задатки» и «способности».

Задатки— это врожденные анатомо-физиологические особенности мозга, нервной системы, органов чувств и движения, функциональные особенности организма человека, составляющие природную основу развития его способностей. Люди от природы наделены различными задатками, они лежат в основе развития спосооностей. Не развитые вовремя задатки исчезают. Многим известны случаи, когда дети, попав в логово зверей и не получив, таким образом, возможности развивать свои задатки, теряли их навсегда.

Способности — это формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит успешность деятельности.

В отечественной и зарубежной науке имеются разные толкования видов и структуры способностей, но наиболее общепринятыми считаются выделение способностей по видам деятельности. Строго говоря, способности — это устойчивые свойства людей, которые определяют успехи, достигнутые ими в различных видах деятельности. Например, существуют способности к приобретению знаний, которые определяются скоростью и качеством освоения человеком знаний и умений. Существуют также музыкальные, математические, литературные, артистические, инженерные, организаторские и множество других способностей.

Другой подход к структуре способностей выявляет два их вида с точки зрения развития: потенциальные и актуальные. Потенциальные— это возможности развития индивида, проявляющие себя каждый раз, когда перед ним возникают новые задачи, требующие решения. Однако развитие индивида зависит не только от его психологических свойств, но и от тех социальных условий, в которых могут быть реализованы или не реализованы эти потенции. В таком случае говорят об актуальных способностях. Это объясняется тем, что далеко не каждый может реализовать свои потенциальные способности в соответствии со своей психологической природой, для этого может не иметься объективных условий и возможностей. Таким образом, можно заключить, что актуальные способности составляют только часть потенциальных.

Имеется такая структуризация, способностей, как выделение общих и специальных. Общие способности — это те, которые одинаковым образом проявляют себя в различных видах человеческой деятельности. К ним можно отнести, например, уровень общего интеллектуального развития человека, его обучаемость, внимательность, память, воображение, речь, ручные движения, работоспособность.

Специальные — это способности к определенным видам деятельности, таким, как музыкальные, лингвистические, математические.

В состав каждой способности, делающей человека пригодным к выполнению определенной деятельности, всегда входят некоторые операции или способы действия, посредством которых эта деятельность осуществляется. Именно поэтому, как говорил СЛ.Рубинштейн, ни одна способность не является актуальной, реальной способностью, пока не вобрала в себя систему соответствующих общественно выработанных операций. С этой точкой зрения определенная способность всегда представляет собой сложную систему способов, действий и операций.

На следующем рисунке наглядно представлена динамика и трансформация способностей.

Основы способностей заложены генетически, они зависят от задатков. Так, люди могут овладеть членораздельной речью и логическим мышлением. Задатки на рисунке расположены в основании конуса. Далее представлены общие и специальные способности. Групповыми называют способности, которые группируются и развиваются на базе задатков, общих и специальных. В 16—18 лет, когда происходит выбор профессии, у личности меняется и структура способностей, проявляются профессиональные способности, которые и завершают конус. На рисунке продемонстрировано, как по мере развития способностей суживается диапазон возможностей, но зато увеличивается специализация способностей. Из рисунка также следует, что «конус способностей» формируется по направлению снизу вверх, а их разрушение идет в противоположном направлении.

При развитии способностей в процессе деятельности существенную роль играет взаимосвязь между способностями и умениями. Способности и умения не тождественны, но они взаимосвязаны.

Применительно к массовым профессиям материально-производственного труда структура профессиональных способностей может быть представлена следующим образом.

Общечеловеческие способности — в основном трудоспособность (и обеспечивающие ее личностные свойства — ответственность, аккуратность). Формирование этого компонента способностей связано с воспитанием человека как субъекта труда (в первую очередь его мотивационно-ценностной сферы).

Общие способности — «родовые» разноуровневые возможности человека, являющиеся результатом его совокупной жизнедеятельности в определенный исторический момент и в определенной культуре.

Специальные способности — требуемое деятельностью специфическое качество или уровень развития профессионально важных качеств, предполагающих для своего развития длительную определенную деятельность, особую тренировку и нередко природно обусловленных.

Природа человеческих способностей вызывает достаточно бурные споры среди ученых. Являются ли наши способности врожденными или они формируются прижизненно? Нужно ли родиться музыкантом, или талант, как следует из известного высказывания, — это 1% способностей и 99% пота? Среди ученых имеются активные приверженцы как одной, так и другой точки зрения.

Сторонники идеи способностей утверждают, что способности биологически обусловлены и их проявление целиком зависит от унаследованного генетического фонда. Обучение и воспитание, считают ученые, стоящие на этой позиции, может лишь ускорить процесс проявления способностей, но и без педагогического воздействия они обязательно проявятся.

Какие факты приводятся в доказательство этой позиции?

Специальные исследования музыкальности детей, у которых оба родителя были музыкальны или оба немузыкальны, также подтверждают эту позицию. Если оба родителя были музыкальны, то ярко выраженная музыкальность наблюдалась у 85% детей и только 7% из них были совсем немузыкальны. Если оба родителя были немузыкальны, то ярко выраженную музыкальность обнаруживали только 25% детей, а совсем немузыкальными оказывались 58%.

Подобные факты не являются строгими, поскольку не позволяют развести действия наследственности и среды: при выраженных способностях родителей с большой вероятностью создаются благоприятные, а иногда и уникальные условия для развития тех же способностей у детей. Приведенные данные скорее отражают результаты совместного действия обоих факторов (генотипического и средового), чем говорят в пользу одного из них.

В подтверждение генотипического фактора указывают на факты проявления способностей в детском возрасте, когда еще не было систематического обучения и воспитания. Так, например, незаурядные способности к математике Гауса проявились в 4 года, музыкальная одаренность Моцарта — в 3 года, литературные способности Пушкина — в 9 лет.

Особый интерес в связи с определением влияния генетических факторов на развитие индивидуальности ребенка представляют исследования гомозиготных (с идентичной наследственностью) и гетерозиготных (разная наследственность) близнецов. Гомозиготные близнецы, которые жили и воспитывались в разных семьях, вопреки ожиданиям иногда обнаруживают гораздо большее сходство психологических и поведенческих проявлений, чем дети, выросшие в одной семье. Однако несмотря на это, вряд ли оправдано утверждение о том, что их психологическая общность обусловлена только генетически.

Представители другой крайней точки зрения считают, что особенности психики определяются качеством воспитания и обучения и что у каждого человека можно сформировать любые способности. Сторонники данного направления ссылаются на случаи, когда дети самых примитивных племен, получив соответствующее обучение, ничем не отличались от образованных европейцев. Здесь же говорят о так называемых «детях-маугли», которые убедительно свидетельствуют о непоправимом уроне, даже невозможности человеческого развития вне социума. По мнению американского ученого Ушби, способности определяются прежде всего той программой интеллектуальной деятельности, которая была сформирована в детстве.

Способности

Информация о работе «Способности»

Раздел: Психология Количество знаков с пробелами: 17198 Количество таблиц: 0 Количество изображений: 1

Похожие работы

Способности и роли личности

29877

… гораздо больше усилий для его обучения. Кроме того, способности человека могут развиться через какое-то время или проявиться в другом виде деятельности. Не всякая деятельность развивает способности личности. Рассматривая общую структуру жизнедеятельности человека, нетрудно заметить существование видов деятельности, не развивающих, а наоборот отвлекающих и даже тормозящих развитие его основных …

Изучение способности животных к обобщению и абстрагированию

77666

4

… (формы, размера и др.). Способность ориентироваться на отвлеченные (обобщенные) признаки предметов имеет первостепенное значение для характеристики высших когнитивных функций животных. Рассмотрим подробнее, что известно в целом о способности животных к обобщению и абстрагированию указанных признаков и каких степеней обобщения могут достигать в том или ином случае животные с разным уровнем …

Генетические исследования элементарной рассудочной деятельности и других когнитивных способностей животных

78738

3

… результаты были получены благодаря широкому использованию в лабораторных тестах генетически охарактеризованных животных, а также применению основных методов анализа генетических различий. В настоящее время исследование когнитивных способностей животных в этом тесте является одним из ведущих подходов в оценке особенностей поведения трансгенных животных и мышей-нокаутов. Детальнее с этими вопросами …

Формирование способностей у мужчин и женщин

36160

… отчетливую связь креативности не столько с биологическим полом, сколько с теми личностными особенностями человека, которые обусловлены его полоролевой ориентацией /13, с. 132/. Факторы, влияющие на формирование способностей у мужчин и женщин 2.1 Значение биологических факторов в дифференциации познавательных способностей мужчин и женщин Физиологические различия между полами настолько …

Что мы называем способностями?

Это понятие не столь однозначно, как кажется, и поэтому объясняется учёными по–разному.

Наиболее точно, это понятие сформулировано Б. М. Тепловым, который исходит из трёх идей:

- способности — это индивидуальные свойства человека и с точки зрения психологии присущи каждому человеку

- но это не все свойства, а лишь те, с помощью которых достигаются успехи в жизни

- к способностям не относятся знания и умения, которыми уже накоплены человеком.

Способности проявляются и сохраняются только в постоянном развитии, ибо, скажем, музыкант перестаёт практически поддерживать свою форму, его способности по истечении времени теряются. Человек развивает и совершенствует свои способности, когда применяет их на практике. Замечено, что для успешного выполнения задания недостаточно обладать какой-то одной способностью, необходимо их сочетание, но может случиться так, что менее развитая способность компенсируется другой, более развитой.

Интеллектуальные способности индивидуума

Что такое интеллект? В психологии под данным термином принято подразумевать тот или иной уровень развития мыслительных способностей человека, благодаря которому он приобретает какие-либо новые для сея знания и может в оптимальном варианте применить их на протяжение всей жизни.

Интеллектуальные способности индивидуума отличаются тем, что они формируются на основе задатков и могут отличать данного индивидуума от какого-либо другого. Они могут входить в структуру других, более широких областей применения и, следовательно, выражаться в любой сфере жизни человека, его социальном статусе, моральных и духовных качествах.

Специалисты пока не пришли к общему согласию о том, что конкретно формирует интеллект и интеллектуальные способности. Тем не менее, уже сейчас подчеркивается, что он заключает в себя большое разнообразие «компонентов». Их набор индивидуален для каждого человека, при чем он может «проигрываться» индивидуумом в течение всей жизни во время смены и применения тех или иных социальных ролей.

Классификация

Существует большое количество способностей, отличающихся друг от друга по разным критериям:

- по происхождению: природные и социальные. Первые являются врожденными или биологическими, вторые были приобретены в процессе обучения и социализации (что это?);

- по направленности: общие и специальные – имеющие широкую сферу применения или нужные лишь для конкретного вида деятельности или действий соответственно;

- по степени развития различают: одаренность, талант, гениальность – от простого к сложному;

- по условиям развития: потенциальные и актуальные. Первые – это те способности, которые могут развиться при определенных условиях. Вторые имеются у индивида в данный момент.

Специальные способности

Это возможности к развитию отдельных психических процессов и качеств деятельности.

Общие способности

Это благоприятные возможности развития особенностей психики человека, которые одинаково важны для многих видов деятельности. Такими общими способностями являются возможности развития у человека находчивости, сообразительности.

Совокупность общих специальных способностей, свойственных конкретному человеку, составляет одаренность.

Определение и характеристика

Способностями называют психологические свойства личности, позволяющие ему быть успешным в той или иной деятельности. Это то, что получается у вас лучше всего.

Способности развиваются из задатков – личностных врожденных особенностей. Например, у вас хороший слух – это задатки. Если их развивать, то вы можете стать хорошим музыкантом.

Способности и задатки тесно связаны, но разные по своей природе. Задатки являются врожденными, то есть присутствуют у человека независимо от его воли и желания. Они просто есть.

А вот чтобы превратить их в способности, придется много практиковаться, что требует сил и времени. Новорожденный малыш не умеет ходить. Пройдет не меньше года, будет сделано множество попыток встать на ноги, пережито тысячи падений, прежде чем он научится управлять своим телом.

Способности можно охарактеризовать следующим образом:

- это нечто индивидуальное – то, что отличает нас от других;

- успешность деятельности определяется уровнем развития способностей: чем больше они развиты, тем больше эффекта получает человек от их использования в своем деле;

- они не являются навыками, но определяют легкость их приобретения;

- они не передаются по наследству и не возникают самостоятельно;

- если вы не развиваете свои способности, то постепенно они сойдут на нет до уровня задатков.

Способности и склонности

Способности человека развиваются в соответствии с его склонностями, которые представляют собой проявление интереса к той или иной деятельности. Возникшие склонности побуждают человека развивать соответствующие им способности. Как правило, склонности начинают проявляться с раннего детства.

Существуют индивидуальные и общие склонности. К индивидуальным склонностям, например, можно отнести стремление ребенка к изучению музыки, живописи или техническим наукам.

К общим склонностям, возникающим практически у всех детей, например, можно отнести склонности к ручному труду. Развитие этого вида труда очень важно в раннем возрасте ребенка, поскольку это способствует его умственному развитию, формирует и укрепляет работоспособность, а также развивает творческое мышление.

Очень важно отличать истинные склонности от стремления к какой-либо деятельности в целях выгоды или в результате навязывания ее человеку другими людьми. В случае, если склонности не вызывают подлинной любви к делу, а продиктованы лишь целью успеха, развитие способностей в таком случае может быть слишком трудным или невыполнимым.

И наоборот, истинная заинтересованность и любовь к выбранной деятельности или профессии приведет к полноценному развитию способностей, соответствующих этой деятельности.

Какие способности бывают

Принято рассматривать способности, полученные от природы, основанные на биологических данных и специфические, возникшие под влиянием общественно — исторических условий. К природным относят память, восприятие, мышление – присущие всем людям и некоторым животным. Эти способности закладываются с рождения и биологически обусловлены. Они основаны на врождённых задатках и формируются с приобретением жизненного опыта. Но человек существо общественное и поэтому он обладает специфическими способностями. Ими обладают люди, ибо никто, кроме них, не обладает речью и логическим мышлением.

Часть способностей относят к общим, а другую — к специальным. Обладание речью, точностью движений рук и ног, например, является общим для всех людей. Специфическими способностями являются те, которые проявляются в определённых видах деятельности: в математике, музыке, живописи, спорте и др.

Если у человека развито абстрактное мышление, то мы вправе говорить о его способностях к теоретической деятельности. Тот, кто любит совершать конкретные действия, что – то делать своими руками, обладает практическими способностями. Человеку легко даются знания, он быстро усваивает новый материал, в этом случае мы говорим о его способностях к учёбе, а тот, кому нравится создавать предметы духовной культуры, стремится что-то открыть или изобрести – тому свойственны творческие способности.

Есть категория людей, которые способны быстро налаживать отношения с людьми, даже оказывать на них влияние. Такие способности проявляются благодаря обладанию речью, и это во многом помогло человеку стать существом социальным. Практически с самого рождения у человека вырабатывается потребность к эмоциональному общению. Это даёт возможность строить поведение в зависимости от ситуации, угадывать намерения других людей. Усвоение социальных норм помогает быстрее налаживать отношения с другими людьми. Есть люди, которые умеют убеждать других. Но часто бывает так, что в человеке заложено несколько способностей и такое сочетание называют одарённостью. Обладание какой – то одной способностью, ещё не гарантирует полный успех в жизни. Взаимодействие способностей, их взаимное дополнение друг друга, дают высокий результат.

Какие виды способностей бывают?

Отвечая на вопрос, какими бывают способности, психология, как наука, выделяет несколько классификаций. По одной из них, способности бывают общие и специальные. В первом случае, речь идет об особенностях личности, позволяющих ей добиваться успеха во многих видах деятельности. Например, развитый интеллект, креативность и пытливость одинаково пригодятся как в науке, так и журналистике, политике и других профессиях. Во втором случае, подразумевается предрасположенность к конкретному занятию. Это может быть умение отчетливо различать звуки или тональности, помогающее в музыке, либо способность человека визуализировать свои мысли на холсте.

Чаще всего общие и специальные умения взаимосвязаны. Например, у кого-то имеется талант художника, но в этом ему помогает развитое пространственное и образное мышление, являющиеся более широкими понятиями.

Пройти тест на полушария мозга

Также, способности человека бывают таких видов:

- Интеллектуальные;

- Конструктивно-технические;

- Логико-математические;

- Творческие;

- Литературные;

- Музыкальные;

- Физические;

- Межличностно-коммуникативные.

Интеллектуальные определяют возможность усваивать новую информацию, воспроизводить ее в конкретной ситуации. Особенно значительную роль они играют для учеников, студентов и ученых.

Конструктивно-технические позволяют создавать новые механизмы или улучшать существующие. Присущи людям, у которых руки не только «золотые», но и растут оттуда, откуда надо.

Логико-математические актуальны не только для математиков, но и для экономистов, бухгалтеров, программистов, а также людей, увлекающихся азартными играми.

Творческие зависят от уровня развития фантазии, умения визуализировать свои мысли или эмоции. Они оказываются полезны даже на бытовом повседневном уровне, когда приходится оригинально выходить из различных нестандартных ситуаций.

Следующими идут литературные, которые хоть и являются также творческими, но охватывают сугубо писательскую парафию, от оригинальных СМС-сообщений до прозы или поэзии.

Музыкальные настолько же древние, как само человечество. Умение чувствовать ритм, самому воспроизводить мелодии, всегда ценились одинаково высоко.

Физические позволяют максимально эффективно использовать возможности своего тела. Применимы они во многих сферах, от танцев до спорта или военной подготовки.

Межличностно-коммуникативные характеризуют уровень развития эмпатии, умение налаживания связей. Они особенно эффективны для бизнесменов, политиков, общественных деятелей, журналистов, психологов.

Что такое задатки у человека?

Для человека характерно обладание определёнными задатками: различают врождённые и приобретённые. Развитие способностей у человека проходит в несколько этапов, но только отдельные способности достигают высокого уровня. Чтобы достичь его, необходимо иметь определённый начальный уровень. Задаток становится основой, с которой следуют дальнейшие шаги. Он же обуславливает индивидуальные особенности при формировании, специальных способностей. Индивидуальные способности складываются при взаимодействии наследственных признаков и окружающей среды, и это проявляется уже при рождении.

В человеке с детства закладываются такие свойства, которые с возрастом могут помогать или затруднять формирование конкретных способностей. Вместе с тем, на основании проведённых исследований доказано, что нервной системой человека не предопределяются формы поведения, и в ней не формируются задатки. Нервной системой человека определяется его темперамент, именно от него зависит выбор деятельности каждым человеком.

Проведённые исследования позволяют утверждать, что задатки обусловлены социальной средой. Обучение и воспитание коренным образом влияют на поведение и психологическое состояние. Были проведены исследования по выявлению различий в способностях между мужчинами и женщинами. В детском возрасте большой разницы в обладании способностями не отмечено. А вот, с возрастом, когда накапливается жизненный опыт, когда накладывает отпечаток профессиональная деятельность, различия проявляются больше.

Мужчины, которые занимаются физическим трудом, имеют более развитую координацию движений, они не испытывают затруднений при ориентации в пространстве и др. У женщин лучше развита речь, быстрее скорость восприятия информации, счёт и др. Таким образом, социальная среда оказывает непосредственное влияние на формирование способностей, дополняя и развивая биологические.

Степени развития способностей

Остановимся поподробней на способностях разного уровня развития:

- Задатки – это еще не способности, но их самый начальный уровень, говорящий, что они вообще существуют. Они представляют собой склонность человека к конкретному виду деятельности. Например, если вы видите, что ваш ребенок рисует чаще и лучше, чем остальные дети, то, возможно, это есть задатки к художественным (творческим) способностям.

- Одаренность – это высшая форма развития задатков. Например, вы отлично готовите, но не являетесь кулинарным деятелем.

- Талант – личностная особенность, выражающаяся в способности создавать нечто уникальное.

- Гениальность – «потолок» развития первых трех категорий. «Гениальные люди гениальны во всем» – человек может легко выполнять любые действия.

Природный дар от рождения

Опираясь на мнение психологов, можно смело сказать, что способности и задатки тесно связаны между собой. Но чтобы сказать больше о взаимодействии этих личностных качеств, следует разобраться, что такое задатки и дать определение понятию «способность».

- Способность – это личностная предрасположенность человека, позволяющая ему достигать определенных успехов, высот в своей жизни. Это те личностные качества, которые мы смогли раскрыть в себе, практически не прилагая усилий, и мы всегда получаем от них удовлетворение.

- Задатки – это те черты нашей личности, благодаря которым мы можем развивать свои способности. Эти умения связаны напрямую с нервной системой и зачастую имеют предпосылки в анатомических или физиологических свойствах человека.

Теперь, когда дано определение, сразу видно, что задатки – главная направляющая в развитии личности. Кроме того, задатки отвечают за развитие способностей в целом, и при благоприятных условиях люди достигают определенного уровня в своей жизни. При этом данные свойства приобретаются на протяжении всей жизни человека, независимо от того, хотел ли он достичь определенного успеха.

До сих пор ученые дискутируют на тему, имеют ли задатки врожденные корни или их приобретают. Однако, хотя анатомические корни задатков и не доказаны, ученые утверждают, что при правильном подходе в раннем детстве, грамотном воспитании и благоприятных жизненных условиях человеку гораздо проще адаптироваться на пути к успешной жизнедеятельности.

Если в детстве нет условий для развития и родители не помогают раскрыть интересы, которые проявляет ребенок, то скорее всего этот человек не сможет найти себя и развить определенный талант. Подобный ошибочный подход в воспитании наблюдается нередко.

Родители игнорируют природные склонности своего ребенка, навязывая ему собственные нереализованные мечты. Проще говоря, ребенок вынужден проживать жизнь родителей, которую они не смогли прожить. При этом у него нет возможности для реализации своих природных склонностей.

Развитие индивидуальных способностей

Если рассматривать личность человека как некоторую структуру, то в составе этой структуры способности представляют собой потенциал. При чем структура данного потенциала и его сила зависят от личностного роста субъекта.

Специалистами принято выделять репродуктивную и творческую степени зарождения способностей. Репродуктивная степень подразумевает умение индивидуума осваивать некоторые предлагаемые ему знания, навыки и умения. А также реализовывать некоторые из них по предложенному ему ранее образцу.

Творческий этап делает возможным для человека создание чего-то нового и уникального, отличимого от общих понятий и устоев. Таким образом совмещение каких-либо выдающихся с способностей в любой сфере человеческой жизни, которые делают возможными реализацию субъектом неповторимой и уникальной деятельности, называется талантом. При этом высший уровень таланта принято называть гениальностью.

Не существует людей, которые являются неспособными абсолютно ни к чему. Важным является помощь человеку в его поисках себя, в ходе которых он обнаруживает свои склонности, мотивы и интересы, увлечения. Все это делает возможным развитие индивидуальных способностей. Следует понимать, что для развития основополагающим фактором является деятельность. Тем не менее, без необходимых условий и факторов сама по себе деятельность не способна привести к развитию талантов и способностей.

Развивать способности лучше всего с раннего детства. Не следует, однако, навязывать ребенку определенный тип деятельности. Деятельность должна вызывать у него радость, всегда ассоциироваться и выражаться положительными эмоциями, явным увлечением и предрасположенностью к ней самого ребенка. Родители должны не заставлять малыша делать что-то, о чем они сами мечтали бы, но дать ему возможность реализовать свои личные стремления и организовать его деятельность, помогая в этом.

Так, например, если ваш ребенок увлекается литературой, необходимо поддерживать его в самостоятельном написании сочинений, даже если они небольшие и, казалось бы, не серьезные. Предлагайте ребенку дальнейшую работу над его творчеством, разбор сочинений, чтение вслух, оценку.

Всегда положительным эффектом обладает посещение малышом кружков или секций, где он будет встречаться со сверстниками с подобными увлечениями, а воспитатели помогут грамотно организовать творческую работу детей, что позволит добиться в дальнейшем максимального раскрытия индивидуальных способностей личности.

Вместе со способностями также важно формировать у ребенка ряд личностных качеств, которые способствуют его развитию. С раннего детства человек, особенно творческий, должен обучиться самоконтролю, объективной оценки себя и своей деятельности, целеустремленности и умению преодолевать преграды. Также немаловажно позитивное отношение к самому себе и результатам своего творчества.

Важно добиться такой организации деятельности ребенка, чтобы его цели в некоторой степени превосходили текущие навыки, умения и возможности. Если малыш уже проявляет хорошо выраженные навыки в чем-то, то следует усложнять задание. Самым важным фактором раннего развития есть искренняя заинтересованность родителей в увлечениях их ребенка и его успехе. Как можно чаще необходимо не только поддерживать ребенка, но уделять ему максимум своего внимания, заниматься с ним совместно.

Диагностика

Получить информацию можно с помощью тестов. Они могут быть общими или узкоспециализированными.

Сначала индивид должен пройти общие тесты, чтобы исследователь понял какие свойства у него преобладают. Требования к тестированию:

- стандартизация — процедура должна быть единообразной, чтобы результаты получились достоверными;

- надежность — вопросы должны быть проверены на практике;

- непредвзятое отношение к испытуемому со стороны исследователя.

Полученные результаты озвучиваются, на их базе составляются другие тесты.

При определении творческих наклонностей нужно учитывать характеристики креативности:

- смысловую гибкость;

- образное мышление;

- оригинальность ассоциаций.

Методы развития

Развитие способностей у детей:

- Игра. Нужно играть с ребенком, чтобы он примерял на себе роли. В дальнейшем он сам начнет выбирать персонажей, роль которых ему хочется выполнять.

- Индивидуальность. Преподаватель помогает ребенку выбрать интересующий его кружок, записаться в спортивную секцию, если есть тяга. Родители должны одобрять его намерения, не препятствовать развитию индивидуальности.

- Рост. Ребенок должен принимать участие в соревнованиях, конкурсах, выступлениях, связанных с любимым делом. Так малыш сможет ощутить первые ноты славы, вкус победы, горечь от поражений.

- Мастерство. Наступает после тренировок, познания сферы. Если ребенок не остановился перед неудачами, сложностями, он может добиться больших высот.

При выявлении интересующего направления необходимо регулярно практиковаться, стараться овладеть новыми знаниями, умениями, чтобы развитие было активным, приносило плоды.

Особенности специфических способностей человека

В свою очередь специфические способности человека подразделяются на общие и специальные.

Общие специфические способности могут быть определены успехами человека в самых различных видах деятельности и общения (уровень интеллекта, уровень развития памяти и речи, умственные способности).

Специальные специфические способности характеризуют успехи в конкретных видах деятельности и общения. В таких видах деятельности необходимы особого рода задатки и их развитие (способности литературно-лингвистические, математические, художественно-творческие, технические, спортивные).

Типы способностей

- Общие способности определяют успешную деятельность в самых различных областях. Это умственные способности, память, совершенная речь, точность ручных движений и многие другие.

- Специальные способности позволяют успешно действовать в специфических сферах деятельности, это музыкальные, математические, лингвистические, технические, спортивные, художественно — творческие и другие. Часто для таких способностей необходимы природные задатки.

Специальные и общие способности сосуществуют в человеке одновременно, взаимно дополняя и развивая друг друга.

Одновременно выделяют следующие типы способностей.

- Теоретические (это склонность к абстрактности мышления, теоретическим размышлениям) и практические (склонность к практическим действиям)

- Учебные (усвоение созданного, открытого, исследованного) и творческие ( создание предметов материальной и духовной культуры).

- Способности к общению, которые позволяют выбирать профессии, связанные с взаимодействием с людьми.

В зависимости от степени проявления способностей говорят об уровнях способностей. Каковы же они?

Виды способностей по направленности на деятельность.

Теоретические и практические способности обеспечивают успешность деятельности индивида либо в сфере абстрактно-логических размышлений, либо в сфере конкретно-практических занятий. В первом случае индивид проявляет себя, например, в качестве специалиста в области теоретической физики, во втором — в качестве физика-экспериментатора.

Учебные и творческие способности свидетельствуют о наличии у индивида качеств, которые обеспечивают ему либо высокое умение усваивать имеющиеся в мире знания, либо создание новых оригинальных знаний.

Коммуникативные способности обеспечивают успешное взаимодействие человека с людьми через процессы общения. Высокие коммуникативные способности открывают дорогу индивиду, например, в сферу дипломатии, управления персоналом, там, где успех деятельности в значительной мере определяется стратегией взаимодействия с собеседниками.