Что такое физиологические потребности

Физиологические потребности человека – это важнейший двигатель поведения как индивидуума, так и целых народов. С истории нам известно, как спасаясь от голода, на неурожайных землях племена шли войной на своих соседей, отбивая их поля и скот. Жажда заблудившихся в пустыне могла толкнуть их на убийство, ели бы между ними и водой встал другой человек. Поэтому о важности этих нужд человека спорить никто не будет. Однако, не только ими, к счастью, живет человек. Иначе совершенно ничего не отличало бы нас от живущих инстинктами животных. В чем же, кроме еды и воды, нуждается человек? Смотрим ниже.

Значение и классификация

Современный мир ориентирован на достижения, поэтому практически каждый человек осознает, что от него требуется быть лучше, сильнее, умнее и, конечно, получать как можно более высокую зарплату.

Чтобы достичь большего, люди отодвигают удовлетворение физиологических потребностей на задний план.

Причем отодвигают подчас не только свои, но и потребности собственных детей, которых записывают в различные кружки и секции чуть ли не с рождения.

В итоге те могут просто не успевать поесть и отдохнуть. Все это приводит к появлению множества соматических и психических заболеваний.

Пища

Пища дает человеку энергию и полезные вещества, также она способна приносить удовольствие, спокойствие, удовлетворение.

Сытый человек обычно более уравновешен и счастлив, чем голодный.

Просто иметь возможность есть не всегда достаточно: важно, чтобы пища была достаточно калорийной и полезной.

Если человек занимается тяжелым физическим трудом или много тренируется, ему нужно потреблять больше калорий, чем тому, кто занимается умственным трудом и ведет умеренно подвижный либо малоподвижный образ жизни.

Потребность можно считать удовлетворенной только в том случае, если калорий в пище достаточно для того, чтобы человек справлялся с деятельностью и мог вести определенный образ жизни.

Что произойдет, если потребность в еде не будет удовлетворяться?

Организм человека ориентирован на запасание: он создает запасы энергии в виде жировых отложений и сохраняет полезные вещества в органах (к примеру, жирорастворимые витамины могут накапливаться в печени и некоторых других частях организма.

При длительном голодании организм начнет использовать созданные запасы, и человек продолжит жить некоторое время.

Без еды здоровый человек способен прожить от одного до двух месяцев, но при условии, что у него будет источник воды. Без жидкостей он проживет не более трех-семи дней.

В процессе голодания психика человека начинает работать с нарушениями: могут возникать галлюцинации, бредовые состояния, повышенная раздражительность, агрессивность. Нарушаются когнитивные процессы, разрушаются органы. Если голодает ребенок, его развитие замедляется.

Скрытое голодание — вид голодания, при котором пища есть, но она не содержит достаточное количество полезных веществ, — широко распространен в среде людей с финансовыми проблемами.

У таких людей чаще развиваются различные соматические заболевания.

Норма физиологической потребности в еде и жидкостях:

- Вода — порядка 1,5-2,5 литров в сутки (значительная часть жидкостей поступает в организм с едой).

- Килокалории — 2000-3000 и более, в зависимости от пола, веса, рода занятий и уровня физической активности. Норма для каждого человека может меняться.

- Белок — 35-87 грамм в сутки.

- Жиры — 60-150 грамм в сутки.

- Углеводы — 255-585 грамм в сутки.

Что такое ценности человека? Узнайте об этом из нашей статьи.

Отдых и сон

Человек, не имеющий возможности полноценно отдохнуть и выспаться, неспособен полноценно функционировать в обществе.

Во время сна мозг перерабатывает информацию, полученную в течение дня, поддерживает иммунитет (во время сна активируются Т-лимфоциты), позволяет организму отдохнуть должным образом. Также во время сна из мозга удаляются токсические соединения.

Отдых, не связанный со сном, тоже важен: человек не способен заниматься одним и тем же занятием без перерывов, поэтому время от времени нужно менять деятельность либо не делать ничего.

Что произойдет, если не удовлетворять потребность в сне и отдыхе?

Если человек будет регулярно отказывать себе в необходимости передохнуть либо ненадолго сменить деятельность, значительно возрастет вероятность развития различных психических нарушений, в особенности неврозов и депрессии. Также тем, кто отказывает себе в отдыхе, сложнее противостоять стрессам.

Если же человек будет систематически недосыпать (спать менее пяти-шести часов в день), его когнитивные способности значительно ухудшатся, увеличится вероятность возникновения различных инфекционных заболеваний, возрастет риск развития психических отклонений, возникнет эмоциональная нестабильность.

В долгосрочной перспективе систематический недосып может стать одной из причин возникновения:

- ожирения;

- онкологических заболеваний (повышается вероятность возникновения предраковых новообразований);

- инсульта (риск в четыре раза выше, чем у людей, которые спят достаточно);

- сахарного диабета второго типа;

- сердечно-сосудистых болезней;

- снижения количества сперматозоидов (почти на 30%);

- ранней смерти.

Поэтому людям, которые страдают расстройствами сна, важно не откладывать визит к доктору.

Длительное отсутствие сна способно приводить к возникновению галлюцинаций, бредовых состояний.

Люди, которые долго не спят, способны заснуть на несколько секунд — это называется микросном, — и, если они в этот период ведут транспорт, может возникнуть ДТП. При этом они сами не осознают, что заснули на короткий промежуток времени.

Норма физиологической потребности во сне: индивидуальная. В среднем людям нужно спать не менее 7-9 часов в сутки.

Воздух

Не дышать люди в принципе не способны, и отсутствие воздуха, которым может дышать человек, убьет его за очень короткое время: большинство людей не проживут больше пяти минут, если лишить их возможности дышать.

Также важно, чтобы воздух, который вдыхает человек, был лишен токсических примесей, поскольку в противном случае возрастает риск возникновения множества соматических заболеваний, включая онкологические болезни.

Как избавиться от комплекса неполноценности? Советы психологов помогут вам!

Секс

Потребность в размножении и удовлетворении сексуального желания. Эту потребность важно ставить немного особняком: при ее неудовлетворении с человеком не произойдет ничего ужасного, он сможет продолжать свою жизнь, разве что ее качество может снизиться, особенно если у него сильно выраженное либидо.

Некоторые исследователи склонны причислять эту потребность не к физиологическим, а к физиолого-психологическим потребностям.

И на это есть причины: в современном мире необходимость активно размножаться практически исчезла, а секс стал прежде всего символом любви, близости, телесного удовольствия.

Еще сто-двести лет назад потребность быстро размножаться еще существовала, поскольку в противном случае человечеству грозило постепенное вымирание из-за инфекционных заболеваний и других негативных факторов.

Процесс эволюции ясно показывает, что высокую выживаемость имеют виды, которые способны производить много живучего потомства, поэтому секс и потребность в размножении обычно причисляют к физиологическим потребностям.

Что произойдет, если не удовлетворять потребность в сексе? Человек станет несчастнее. Отдельных людей это может толкнуть на совершение противоправных действий.

У некоторых людей потребность в сексе значительно снижена, поэтому они в принципе практически не испытывают сексуального желания.

Также существуют асексуальные люди: они не практикуют секс (либо практикуют, чтобы порадовать не асексуального партнера или чтобы зачать ребенка, поскольку асексуальность не означает, что человек причисляет себя к чайлдфри), хотя и могут создавать союзы с другими людьми.

А на вопрос, продолжать ли собственный род, каждый человек должен ответить самостоятельно.

Какие потребности есть у человека кроме физиологических? Пирамида Маслоу

Это понятие трактуется во многих отраслях науки по-разному. Известнейший американский психолог А. Маслоу создал даже так называемую «пирамиду потребностей». Это своеобразная модель мотивации человека. Даная пирамида приобрела огромную популярность, ее буквально по кирпичикам растащили маркетологи, психологи и психиатры, создатели рекламы и светила менеджмента. Однако сам профессор никогда не использовал ее для объяснения своих теорий. Физиологические потребности человека им считались ведущими, только при их патологическом неудовлетворении. Проще говоря, еда становится главной для человека при ее (возможно длительном) отсутствии. Если же индивид сыт, то та потребность уступает место более высоким и ценным.

В основе схемы мы видим физиологические нужды человека, такие как голод и жажда, а также ключевые половые инстинкты (или либидиозные, как называл их великий Фрейд).

На втором месте безопасность. Понятие в некоторой мере размытое, оно включает в себя всем известное понятие комфорта, уюта, стабильности места обитания (дома), защищенность от внешних факторов и возможных врагов. И только на третьем месте стоят социальные нужды, то есть об их удовлетворении человек задумается после насыщения и пребывания в комфорте. То есть физиологическая потребность есть ключевой. После социальных (общение, забота, общие дела) на четвертом уровне схемы изображены так называемые «престижные», или потребности в престиже, то есть в уважении и самоуважении (связаны или нет эти понятия, предоставим разбираться психологам). Венец пирамиды – духовные потребности.

Психофизиология потребностей

Потребности — форма связи организма с внешним миром и источник его активности. Именно потребности, являясь внутренними сущностными силами организма, побуждают его к разным формам деятельности, необходимым для сохранения и развития индивида и рода в целом. Потребности живых существ чрезвычайно разнообразны. Выделяют три типа потребностей: биологические, социальные и идеальные.

Автор: Taтьянa Михайловна Mapютинa,

доктор психологических наук, лауреат премии правительства РФ в области образования, профессор Московского городского психолого-педагогического института (МГППИ).

В целостной поведенческой реакции любого живого организма потребности, мотивации и эмоции выступают в неразрывном единстве, однако и содержательно, и экспериментально их можно разделить, так как они отражают активность, хотя и тесно взаимодействующих, но специализированных отделов центральной нервной системы (ЦНС), с одной стороны, и выполняют разные функции в обеспечении поведения, с другой.

Определение и классификация потребностей

Потребности

— форма связи организма с внешним миром и источник его активности. Именно потребности, являясь внутренними сущностными силами организма, побуждают его к разным формам активности ( деятельности ), необходимым для сохранения и развития индивида и рода в целом. Потребности живых существ чрезвычайно разнообразны. Большинство исследователей выделяют три типа потребностей: биологические, социальные и идеальные.

Биологические потребности

. Биологические потребности обусловлены необходимостью поддерживать постоянство внутренней среды организма. Побуждаемая ими активность всегда направлена на достижение оптимального уровня функционирования основных жизненных процессов, на достижение полезного, приспособительного результата. Эта активность возобновляется при отклонении параметров внутренней среды от оптимального уровня и прекращается при его достижении. Биологические потребности (в пище, воде, безопасности и т.д.) свойственны как человеку, так и животным. Однако большинство потребностей у животных носит инстинктивный характер. Инстинкты

можно рассматривать как функциональные системы, в которых генетически «предопределены» не только свойства внешних предметов (или живых существ), способных удовлетворить эти потребности, но и основные последовательности (схемы, программы) поведенческих актов, приводящих к достижению полезного результата.

Биологические потребности человека отличаются от аналогичных потребностей животных. Основное отличие лежит, прежде всего, в уровне социализации

биологических потребностей человека, которые могут существенно видоизменяться под влиянием социокультурных факторов. Так, например, социализация пищевой потребности породила высоко ценимое искусство кулинарии и эстетизации процесса потребления пищи. Известно также, что в некоторых случаях люди способны подавлять в себе биологические потребности (пищевую, половую и т.д.), руководствуясь целями высшего порядка.

Потребности, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма, хорошо известны — это потребности в пище, воде, оптимальных экологических условиях (содержание кислорода в воздухе, атмосферное давление, температура окружающей среды и т.п.) Особое место в этом ряду занимает потребность в безопасности

. Неудовлетворенность этой потребности рождает такие ощущения, как тревога и страх.

Социальные и идеальные потребности

. Физиология высшей нервной деятельности подходит к определению природы и состава социальных и идеальных потребностей, опираясь на представления о существовании врожденной, безусловно рефлекторной основы поведения, имеющей универсальный характер и проявляющейся в поведении как высших животных, так и человека. Социальные потребности в качестве первоосновы включают следующие их виды:

- потребность принадлежать к определенной социальной группе;

- потребность занимать в этой группе определенное положение в соответствии с субъективным представлением индивида об иерархии этой группы;

- потребность следовать поведенческим образцам, принятым в данной группе.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Организуйте свое окружение: пять практических советов

Они направлены на обеспечение взаимодействия индивида с другими представителями своего вида.

Идеальные потребности

составляют биологически обусловленную основу для саморазвития индивида. В эту группу включаются:

- потребность в новизне;

- потребность в компетентности;

- потребность преодоления.

Потребность в новизне

лежит в основе ориентировочно-исследовательской деятельности индивида и обеспечивает ему возможность активного познания окружающего мира. Две группы факторов имеют отношение к актуализации этой потребности: дефицит активации , который побуждает к поиску новых стимулов (сложных и изменчивых), и дефицит информации , который заставляет искать пути снижения неопределенности.

При описании потребностной сферы человека иногда как особый вид потребности выделяется информационная потребность

, которая представляет собой не «сенсорный голод» как таковой, а потребность в разнообразной стимуляции . Неудовлетворенность информационной потребности может привести к нарушениям не только психического равновесия человека, но и жизнедеятельности его организма.

Так, например, в экспериментах по полной сенсорной изоляции здорового человека погружают в специальную ванну, которая позволяет практически полностью изолировать его от сенсорных раздражителей различных модальностей (акустических, зрительных, тактильных и др.) Через некоторое время (у каждого человека оно различно) люди начинают испытывать психический дискомфорт (потеря ощущения своего тела, галлюцинации, кошмары), который может привести к нервному срыву.

Простая монотонная стимуляция рецепторов (например, монотонный звук) лишь на короткое время улучшает состояние. Однако, если те же стимулы предъявлять не ритмически, а в случайном

порядке, самочувствие человека улучшается. При неизменности параметров стимула вводится момент неопределенности и с ним возможность прогноза, несущего определенный смысл или информацию. Это способствует нормализации психического состояния человека. Таким образом, информационная потребность, хотя и относится к идеальным потребностям, у человека приобретает витальную или жизненную значимость .

Одной из природных предпосылок обучения является потребность в компетентности

, тонкие физиологические механизмы которой пока неизвестны. Она проявляется в стремлении повторять одно и то же действие до полного успеха его исполнения, и обнаруживается в поведении высших животных и нередко маленьких детей. Адаптивный смысл этой потребности очевиден: ее удовлетворение создает основу для овладения инструментальными навыками, т.е. основу для обучения в самом широком смысле этого слова.

Потребность преодоления

(«рефлекс свободы» по определению И. П. Пaвлoва) возникает при наличии реального препятствия и детерминирована стремлением живого существа преодолеть это препятствие. Рефлекс свободы ярче всего выражен у диких животных, стимулом для его актуализации служит какое-либо ограничение (препятствие), а безусловным подкреплением является преодоление этого препятствия. Адаптивное значение этой потребности в первую очередь связано с побуждением животного к расширению среды обитания, и, в конечном счете, к улучшению условий для выживания вида.

С точки зрения эволюционной физиологии, перечисленные социальные и идеальные потребности должны иметь свое представительство и в мотивационно-потребностной сфере человека. В ходе индивидуального развития базисные потребности социализируются, включаются в личностный контекст и приобретают качественно новое содержание, становясь мотивами деятельности.

Психофизиологические механизмы возникновения потребностей

Физиологические условия возникновения потребностей — проблема недостаточно разработанная, и некоторая определенность в настоящее время существует только в отношении таких витальных потребностей, как потребность в пище и воде. С точки зрения психологии, голод и жажда — это гомеостатические влечения — драйвы, направленные на получение организмом достаточного для обеспечения выживания количества воды и пищи. Эти драйвы относятся к врожденным и не требуют специального научения, однако в течение жизни могут модифицироваться разнообразными влияниями среды.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Идеалы и реальности

Природа чувства голода

. Энергетический баланс у людей поддерживается при условии соответствия поступления энергии ее расходу на мышечную работу, химические процессы (рост и восстановление тканей) и потерю тепла. Отсутствие пищи вызывает чувство голода, которое инициирует поведение, направленное на поиск пищи. При каких физиологических условиях возникает чувство голода? Первоначально предполагалось, что чувство голода возникает в результате сокращений пустого желудка, которые могут восприниматься механорецепторами, находящимися в стенках желудка. По современным представлениям решающую роль в этом играет растворенная в крови глюкоза

. В норме, независимо от качества потребляемой пищи, концентрация глюкозы в крови поддерживается в пределах от 0,8 до 1,0 г/л. В промежуточном мозге, печени, стенках сосудов кровеносной системы находятся хеморецепторы, реагирующие на концентрацию глюкозы в крови, так называемые глюкорецепторы . Реагируя на снижение содержания глюкозы в крови, они способствуют возникновению чувства голода. Предполагается, что чувство голода может также возникать в результате нехватки в организме продуктов обмена белков и жиров.

Кроме этого, определенную роль в возникновении голода могут играть текущие условия жизнедеятельности

. Известно, что при снижении температуры окружающей среды, у теплокровных животных возрастает потребление пищи, причем в количестве обратно пропорциональном имеющейся температуре. Таким образом, внутренние терморецепторы могут служить источником стимуляции, который способствует возникновению ощущения голода.

Наряду с физиологическими существуют и психологические факторы

, регулирующие возникновение чувства голода. Режим питания, включающий ритмичность потребления пищи, длительность интервалов между приемами пищи, ее качественный состав и количество, безусловно, влияют на возникновение ощущения голода.

Стремление к определенной пище называют аппетитом

. Он может возникать при ощущении голода и вне его (например, при виде или описании особо вкусного блюда). Специфический аппетит может отражать реальный дефицит какого-либо компонента в составе пищи, например, тяга к соленой пище может возникать в результате потери организмом значительного количества соли. Однако подобная связь прослеживается не всегда. Предпочтение одних видов пищи и отвращение к другим определяются индивидуальным опытом воспитания человека и культурными традициями.

Процесс поглощения пищи обычно прекращается задолго до того, как в результате ее переваривания исчезает дефицит энергии, вызвавший чувство голода и побудивший начать поглощение пищи. Сумма процессов, заставляющих завершить этот акт, называется насыщением

. Ощущение сытости всегда сопровождается снятием напряжения (поскольку сопряжено с активацией парасимпатической системы) и положительными эмоциями, следовательно, оно представляет собой нечто большее, нежели простое исчезновение голода.

Природа чувства жажды

. Тело взрослого человека содержит приблизительно 75 % воды. При потере количества воды, превышающей 0,5 % массы тела (около 350 мл у человека, имеющего вес тела 70 кг.) возникает чувство жажды. Жажда — общее ощущение, основанное на комбинированном действии рецепторов многих типов, расположенных как на периферии, так и в головном мозге. Основные нервные структуры, ответственные за регуляцию водно-солевого баланса, находятся в промежуточном мозге, главным образом в гипоталамусе. В его передних отделах расположены так называемые осморецепторы, которые активируются при повышении внутриклеточной концентрации солей, т.е. когда клетки теряют воду. Осморецепторы называют рецепторами жажды, вызываемой дефицитом воды в клетках. Кроме них, в формировании ощущения жажды могут принимать участие и другие факторы, например, рецепторы полости рта и глотки (создающие ощущение сухости), рецепторы растяжения в стенках крупных вен и другие. Важно подчеркнуть, что адаптация к ощущению жажды отсутствует , поэтому единственное средство ее устранения — потребление воды.

ЕЩЕ СМОТРИТЕ: Кто и почему должен уметь читать бухгалтерскую отчетность

Биохимические корреляты потребности в ощущениях

. По некоторым данным, потребность в дополнительной стимуляции может определяться некоторыми биохимическими особенностями человека. Так, например, в известных исследованиях американского психолога М. Закермана изучалась тенденция человека к поиску новых переживаний, стремление к физическому и социальному риску. Эту склонность определяют как «поиск ощущений» . С помощью специального опросника можно оценить потребности человека в новизне, сильных и острых ощущениях. Установлено, что индивидуальный уровень потребности в ощущениях имеет свои биохимические предпосылки. Степень потребности в ощущениях отрицательно связана с уровнем следующих биохимических показателей: моноаминооксидазы (МАО), эндорфинов и половых гормонов.

Функция моноаминооксидазы состоит в контроле и ограничении уровня некоторых медиаторов, в частности, норадреналина и дофамина. Эти медиаторы обеспечивают функционирование нейронов катехоламиноэргической системы, имеющей отношение к регуляции эмоциональных состояний индивида. Если содержание МАО в нейронах оказывается сниженным (по сравнению с нормой), ослабляется биохимический контроль за действием указанных медиаторов. Эндорфины, продуцируемые в мозге биологически активные вещества, снижают болевую чувствительность и успокаивающе влияют на психику человека. Половые гормоны (андрогены и эстрогены) связаны с процессами маскулинизации и феминизации.

Другими словами, индивиды, у которых меньше продуцируется в организме МАО, эндорфинов и половых гормонов, с большей вероятностью будут склонны к формированию поведения, выражающегося в поиске сильной дополнительной стимуляции. Закерман высказал предположение, что поиск ощущений связан с необходимостью обеспечить оптимальный уровень активации в катехоламиноэргической системе. Поэтому индивиды с низким уровнем продукции катехоламинов будут, по-видимому, искать сильных ощущений, чтобы поднять активность этой системы до оптимального уровня.

Этот пример дает основания полагать, что со временем могут быть обнаружены биохимические особенности, создающие условия для формирования некоторых не только витальных, но и идеальных потребностей человека. Однако нельзя упускать из виду, что корреляция как метод анализа не дает основания для оценки причинно-следственных отношений. В принципе нельзя исключить того, что перечисленные биохимические особенности сами возникают как следствие поведения, направленного на поиск ощущений, которое формируется в результате действия каких-либо других, неизвестных в настоящее время (может быть и социальных) факторов.

Изучите сегодня

Кратология: наука о власти

Конкурентная разведка

Как работать без осложнений: полная многоступенчатая послойная анатомия в разрезе практического применения филлеров, ботулинических токсинов и нитей

Практическая логика и аргументация

Бюджетирование и внутрифирменное планирование

Самоменеджмент: управление карьерой

Диссекционный кадавер-курс по инъекционным методикам в косметологии. День третий: live-инъекции

Инвестиции

Психология мотивации и влияния

Также смотрите

Зачем нужно удовлетворять физиологические потребности

Удовлетворение потребностей по Маслоу идет снизу вверх. То есть только при максимально полном удовлетворении низшей ступени возможен переход к высшей. Духовное и социальное развитие человека важно, но во власти голода ему просто будет не до них. Данные схемы использовались тиранами и полководцами в древних державах еще до нашей эры. Голодными людьми управлять проще, чем сытыми. Неудовлетворенные физиологические потребности организма человека избавляли его возможности мыслить и тем более стремиться к свободе или независимости. К счастью, тирания и рабовладельческий строй сегодня почти искоренен, однако магической по истине тайной пирамиды завладели маркетологи и креэйторы (создатели рекламы). Свои тексты они строят, воззывая к низшим инстинктам человека.

Пищевая потребность и энергетическое равновесие организма.

Наука о питании призвана качественно и количественно оценить пищевые потребности, удовлетворение которых необходимо для сохранения здоровья. Выраженная пищевая недостаточность в большинстве развитых стран встречается редко, хотя определенная степень такой недостаточности может наблюдаться у неимущих или пожилых людей, в группах с особыми потребностями в питании (дети, беременные или кормящие матери, больные или выздоравливающие, алкоголики), а также у лиц, потребляющих ограниченное количество пищи по желанию или в силу необходимости.

В условиях энергетического равновесия (баланса калорий) потребление энергии должно быть равно ее затратам. Расход энергии в различных условиях варьирует в широких пределах. Индивидуальный расход энергии зависит от нескольких факторов, среди них:

- основной обмен, соответствующий затрате энергии на поддержание основных физиологических функций в стандартных условиях. Основной обмен пропорционален массе тела и поверхности тела. Он больше у мужчин, чем у женщин, повышен у маленьких детей и у лиц с лихорадкой и гипертиреозом и снижен при гипотиреозе и голодании;

- термогенный эффект пищи. Он составлят примерно 5-10% общей затраты энергии и связан с дополнительным расходованием энергии на пищеварение и со стимуляцией метаболизма;

- физическая активность – фактор, обусловливающий наибольшее и сильно варьирующее расходование энергии;

- температура окружающей среды. При температуре среды, превышающей температуру тела, избыточная энергия тратится на охлаждение организма.

Образование энергии в организме осуществляется в результате расщепления сложных пищевых молекул, обладающих значительным запасом потенциальной энергии. Энергетические потребности человека должны полностью покрываться за счет энергетической ценности пищевых продуктов, входящих в суточный рацион. Химическая энергия образуется при распаде углеводов (глюкоза), жиров (жирные кислоты и глицерин), белков (аминокислоты). Конечными продуктами полного окисления углеводов, жиров и белков, как поступающих с пищей, так и образующихся непосредственно в организме, являются углекислый газ и вода, при этом выделяется значительное количество свободной энергии. Свободная энергия – это та форма энергии, которая может использоваться для выполнения работы. Если свободная энергия, выделяющаяся, например, при окислении глюкозы, не будет каким-либо способом улавливаться и сохраняться, то она перейдет в тепло. Тепловая энергия, хотя и необходимая для поддержания температуры тела, не может использоваться ни для механической работы сокращения мышц, ни для химической работы биосинтеза веществ. В клетках значительная часть свободной энергии, выделяющейся в процессе распада белков, жиров и углеводов, сохраняется в форме АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), которая необходима для осуществления всех функций организма.

Пищевая потребность организма:

В организме человека, как и в живой природе вообще, не существует изолированно протекающих процессов обмена белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. Все превращения объеденены в единый процесс метаболизма.

Белок в норме удовлетворяет потребность организма в азоте аминокислот и в самих аминокислотах. Для синтеза белков и нуклеиновых кислот организму требуется 20 аминокислот. Синтез 9 из них у человека невозможен, это незаменимые аминокислоты, которые должны поступать в организм только с пищей. Белки яйца и молока обладают высокой ценностью. Высококачественный белок (с высоким содержанием незаменимых аминокислот) содержится в мясе, а многие растительные белки характеризуются низким содержанием незаменимых аминокислот. Потребность в белке у младенцев (4-6 мес) – 2г/кг массы тела в сут, у детей 10-12 лет – 1,4г/кг массы тела в сут, у взрослых – 0,8г/кг массы тела в сут.

Многие ткани обладают специфической потребностью в глюкозе, которая, однако, не обязательно должна поступать с пищей, поскольку в нее легко превращаются другие пищевые углеводы либо она образуется из жиров и из некоторых аминокислот. Установлено, что минимальное дневное потребление углеводов должно составлять 50-100г.

Пищевые волокна (клетчатка) – это компоненты стенки растительных клеток, не расщепляются в процессе пищеварения, оказывают благоприятное воздействие на кишечник, предотвращая запоры.

Хотя жиры обеспечивают значительную часть суточной потребности в энергии, это не является их основной функцией. Пищевые липиды повышают вкусовые качества пищи, обеспечивая состояние пресыщения и, кроме того, выполняют еще две важные функции в питании человека. Они действуют как пищевые растворители для жирорастворимых витаминов и служат источником незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, которые очень важны для профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и синтезировать которые организм не способен.

Витамины представляют собой органические пищевые вещества, которые требуются для нормального метаболизма в малых дозах и не могут синтезироваться организмом в адекватных количествах и поэтому являются необходимыми компонентами пищи. Витамины обеспечивают нормальные метаболические потребности в организме. Суточная потребность в каждом из витаминов выражается в миллиграммовых и микрограммовых количествах. Все витамины делятся на:

-водорастворимые ( витамины группы В, потребность в сутки: В1 – 1-1,5мг, В2 – 1,5-2,0 мг, В3 – 15-25 мг, В5 – 3-5 мг,В6 – 2-3 мг, Вс – 0,1-0,2 мг), аскорбиновую кислоту (витамин С, суточная потребность составляет 50-100мг) и витамин Р(рутин, суточная потребность – 50-100мг),

-жирорастворимые (А, суточная потребность – 1,5-2,5 мг), Д (у детей – 10-25 мкг/сут, а у беременных и кормящих женщин – несколько выше), Е (20-50 мг/сут) и К (1-1,5 мг/сут)).

Минеральные вещества, необходимые для осуществления физиологических функций, могут быть произвольно разделены на 2 группы:

- макроэлементы, которые требуются в количествах, превышающих 100мг в сутки (кальций (содержится в молочных продуктах, бобах, овощах с зелеными листьями), фосфор (в добавках фосфата к пище), натрий, хлорид (пищевая соль), калий, магний (овощи с зелеными листьями),

- микроэлементы, суточная потребность в которых не превышает 100мг (хром, кобальт (в продуктах животного происхождения), медь, иод (иодированная соль, морепродукты),железо, марганец, молибден, селен, цинк, фторид).

Все требования к питанию должны быть направлены на предотвращение заболеваний, связанных с пищевой недостаточностью, и на укрепление здоровья. Во многих странах мира созданы комитеты, которые занимаются разработкой рекомендаций по улучшению диеты человека. Эти рекомендации могут быть суммированы следующим образом: 1)в случае избыточной массы тела общее потребление энергии должно быть снижено, 2)диета должна включать меньше жиров и больше углеводов, 3)большая часть углеводов должна поступать в организм в виде сложных углеводов и меньшая – в виде сахаров, 4) следует употреблять больше полиненасыщенных жиров и меньше – насыщенных жиров, 5)содержание холестерола и соли в диете должно быть минимальным, 6) количество пищевых волокон в рационе необходимо увеличить.

Централизованная иммуно – токсикологическая лаборатория Марцинкевич Алла Николаевна врач лабораторной диагностики

Физиологические потребности ребенка

Зачем нам даны физиологические нужды? Ответ прост – для выживания. Не обладая данными потребностями, выжить и жить мы бы просто не смогли. Человек уже рождается с данными нуждами. Особенно ярко это можно увидеть на примере новорожденных. Прием пищи для малыша обычно вызывается требовательным громким криком. И это понятно, ребенок не может сказать или потребовать необходимое иным способом. Ключевые нужды малыша — это еда, материнское тепло (что замещает сразу несколько потребностей нашей пирамиды: в безопасности и социальном контакте), хороший сон и нормальное самочувствие. При удовлетворении данных нужд ребенка мы получим спокойное улыбающееся дитя, желающее поиграть и увидеть что-то интересное; при неудовлетворении – непрерывно кричащий и плачущий комочек, напоминающий раненое животное.

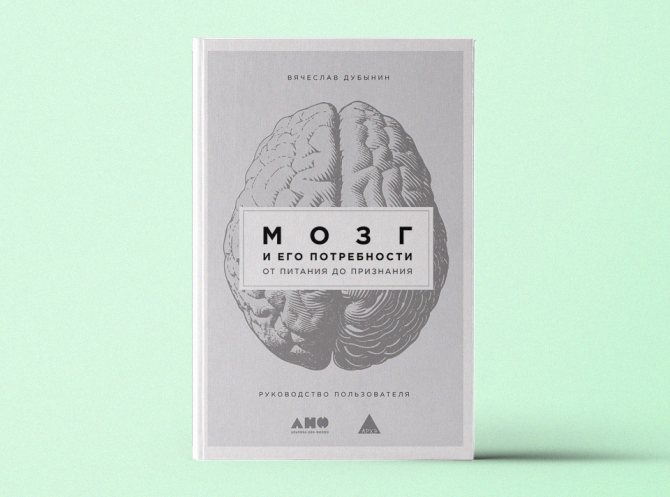

«Мозг и его потребности: От питания до признания»

Жизнь человека строится вокруг удовлетворения биологических потребностей: голод, жажда, стремление к размножению, безопасности, свободе и других. Широкий спектр нужд определяет наше поведение, формирует планы и, в сущности, является фундаментом мировой экономики. В книге «Мозг и его потребности: От питания до признания» (издательство «Альпина нон-фикшн») физиолог и нейробиолог Вячеслав Дубынин рассказывает, как биологические потребности связаны с психической деятельностью организма. N + 1

предлагает своим читателям ознакомиться с отрывком, посвященным различным агрессивным реакциям (от страха до ярости) и связанным с ними участкам человеческого мозга.

Мозговые представительства, связанные с агрессивными реакциями

Программы агрессивных реакций, агрессивного поведения — в своей основе врожденные, ими занимаются задний гипоталамус и миндалина. Эти же области связаны с реакцией страха, поэтому список сигналов, врожденно вызывающих агрессию, практически повторяет набор стимулов, вызывающих страх и отрицательные эмоции. Это боль, внезапный громкий звук или свет, отвратительный запах или плохой вкус, «глаза в темноте», пауки, змеи, хищники, мимика агрессии, феромоны агрессии.

Например, если вы очень хотите есть и вам дали порцию супа, а там соли полтарелки, вы можете заплакать от огорчения, а можете запустить этой самой тарелкой в горе-повара. Обе программы наготове, и какая из них заработает первой, во многом зависит от темперамента.

Те же самые программы включаются в случае появления хищника, змеи или неприятного членистоногого. Вы можете в панике убегать от паука, а можете прихлопнуть его тапком: центры страха и агрессии активно конкурируют. Плюс существуют весьма специфические сигналы, позы, запахи, звуки, которые издаются особью перед тем, как напасть. Например, выгибающий спину и шипящий кот или собака, которая рычит и скалит зубы, — это существа, которых явно стоит опасаться. С другой стороны, поставьте себя на место кота — он явно кого-то пугает, демонстрируя агрессивную реакцию. Кот показывает всем своим видом, что настроен серьезно, с места не уйдет, будет отстаивать свой кусочек еды или территории. Продемонстрировать агрессию порой оказывается достаточно для того, чтобы решить проблему. Иногда для достижения успеха достаточно даже самого начала такого поведения. Вместо того чтобы испугаться и показать, что он маленькое, безобидное существо, кот начинает выгибать спину, вздыбливать шерсть («Я большой!), скалить зубы («Я опасный!»), громко шипеть («Громкий — значит, сильный!»).

Демонстрация орудий нападения — это универсальный способ подчеркнуть агрессию. В человеческом случае это кулаки, зубы. Мимические выражения агрессии нам понятны врожденно. Мозг человека подобного рода гримасы узнает сразу же, без особого обучения.

Очень частым способом проявления агрессивной реакции является визуальное увеличение размера. Этим организм как бы говорит: «Вот какой я вырос! Тебе не стоит со мной связываться!» Упомянутый выше котик; аквариумная рыбка-петушок, растопырившая плавники; ящерица-круглоголовка, задействующая специальные кожные складки для зрительного увеличения размера пасти, — все они явно следуют такой логике.

По классификации П.В. Симонова агрессия попадает в витальные программы, связанные с безопасностью (ответ на боль, повреждение тела), вместе с реакциями убегания и страха. Известная фраза Fight or flight

, то есть «Дерись или убегай», как раз подчеркивает выбор, который стоит перед мозгом в потенциально или реально опасных ситуациях. Даже если взять уровень спинного мозга, уже здесь мы видим рефлексы, аналогичные убеганию, и реакции, больше похожие на агрессию. Например, если вы обожглись о сковородку, то, конечно, отдернете руку («убежите»). Но если вас укусил комар, то, скорее всего, вы его прихлопнете. Такой ответ на небольшое неприятное воздействие — стряхнуть, придавить существо, которое на вас напало, — тоже является агрессивной программой.

Итак, нужно четко выделять пассивно-оборонительное поведение (реакции страха, тревожности, затаивания) и активно-оборонительные программы, эмоциональным фоном которых являются агрессия, ярость. В состоянии, когда вы уже сконцентрировались на процессе нападения, все остальное становится неважным, снижается болевая чувствительность, рождается боевой азарт.

Уже сам этот боевой настрой, явно ощущаемый оппонентом, часто помогает решить проблему. Выше упоминалось, что для двух базовых темпераментов — для меланхоликов и холериков — характерен смещенный баланс в сторону пассивно-оборонительного (у первых) и активно-оборонительного (у вторых) поведения. В случае холериков центры агрессии в фоне уже отчасти возбуждены, и атака чаще всего является первой реакцией, которую их мозг запускает.

Еще раз подчеркнем, что ключевыми центрами, связанными с оборонительным поведением, являются гипоталамус

и миндалина . Агрессивные реакции — это прежде всего реакции, которые «ведет» миндалина. Анатомически она представляет собой небольшую округлую парную структуру, расположенную в глубине височных долей больших полушарий. Именно в миндалину попадают различные сенсорные стимулы, потенциально способные вызвать агрессию (как врожденно узнаваемые мозгом — прямо через таламус, так и ставшие значимыми в результате обучения). Дальше миндалина для запуска вегетативных и эндокринных реакций, которые будут сопровождать «прелюдию» к драке и сам бой, передает сигнал на гипоталамус (рис. 8.1). Кроме того, импульсы направляются в ассоциативную кору больших полушарий, чтобы нападающий, запустив моторную программу, на поведенческом уровне начинал двигать конечностями и челюстями, наносить укусы и удары. Ассоциативная лобная кора, в свою очередь, пытается контролировать избыточные проявления агрессии (поэтому стрелка 3 на рис. 8.1. направлена в обе стороны).

Если напрямую стимулировать некоторые зоны миндалины, можно вызвать агрессивные реакции без всяких видимых причин. Классические исследования физиологов середины XX века это подтверждают. Вот пример подобной работы.

Кот и крыса долго жили вместе в одной клетке и практически стали друзьями. Однако, когда ученые вживили электрод в миндалину кота, ее стимуляция вызывала нападение на крысу. В момент стимуляции миндалины агрессивная реакция появлялась внезапно, причем это было не пищевое поведение, а очевидная программа ярости. В результате кот наносил характерный смертельный укус в основание шеи крысы.

У хищников присутствует врожденная программа нанесения такого укуса. У крысы она тоже есть, только крыса так убивает мышь, и это проявление того, что в теории эволюции называют «межвидовой конкуренцией» (по той же причине крупная собака атакует кошку).

Рис. 8.1. На фазе запуска агрессивного поведения миндалина функционирует как центр, собирающий сенсорные сигналы, которые поступают непосредственно через таламус (врожденно значимые, 1) либо после обработки в коре больших полушарий (2). На следующем этапе миндалина активирует гипоталамус, а также способна запустить поведенческие реакции (через ассоциативную лобную кору, 3).

Поделиться

Если у человека миндалина повреждается, например возникает опухоль либо происходит инсульт, то возможны серьезные нарушения агрессивного поведения. В этом случае порой возникают агрессивно-маниакальные состояния, иногда с сексуальной окраской. Подобные повреждения миндалины требуют серьезного лечения, поскольку такой человек становится потенциально опасен для окружающих. Особенно если это сопряжено, например, с наличием «эпилептиформного» (сходного с эпилептическим) очага возбуждения, который периодически неконтролируемо активирует миндалину. Тогда все поведение «взрывается» в настолько агрессивной форме, что для приведения пациента в норму нужны сильнодействующие лекарственные препараты (как правило, нейролептики).

В последнее время в клинику входят технологии, которые позволяют вживлять электрод в миндалину, но не стимулировать ее, а, напротив, подавлять ее активность. Очевидно, что в течение первой половины XXI века такие нейроимпланты будут получать все более широкое распространение. Тогда человек, у которого есть соответствующие клинические показания (в том числе эпилептический очаг или очаг тяжелой депрессии, которые не удается сдерживать с помощью обычной фармакотерапии), будет получать некую коробочку с кнопкой. Когда пациент будет ощущать, что деятельность его мозга «выходит из-под контроля», он сможет эту кнопку нажимать, контролируя уровень активности соответствующего отдела мозга за счет электрических импульсов (а не за счет лекарственных препаратов). Подобные импульсы может, конечно, запускать и специализированная компьютерная программа, встроенная в нейроимплант, как это уже сейчас успешно делают кардиостимуляторы. Запуск агрессивного поведения становится более вероятным при наличии определенного гормонального фона. Есть сенсорные стимулы, которые по врожденным механизмам запускают реакцию нападения, а также сигналы, которые мы по ходу жизни научились идентифицировать как провоцирующие агрессивный ответ.

Например, паукообразные и многоножки для многих животных являются врожденно значимыми «пусковыми стимулами» проявлений агрессии. Когда, скажем, обезьяна что-то подобное видит, то через таламус зрительная информация идет прямо в миндалину, и включаются врожденные поведенческие программы «бей» или «беги». А если мозг врожденно не идентифицировал такое членистоногое как потенциально опасный объект, то можно легко научить его это делать. Тогда сигнал будет проходить через зрительную кору, центры памяти, но тоже в конце концов достигнет миндалины. В этом случае агрессию (и панику) контролировать легче.

Самым очевидным стимулом, ведущим к возникновению агрессии, является, конечно, боль. Появление болевого сигнала говорит о том, что происходит повреждение клеток, тканей, и с этим нужно срочно разбираться.

Лобная кора

должна выбрать и запустить поведенческую программу, позволяющую решить проблему, избавиться от неприятностей, от боли или конкурента, отбить пищу, территорию, совершить другие важные действия. На следующем этапе лобная кора, дав «добро» определенному поведению, должна узнать, насколько успешно все сработало, например убежал противник или не убежал.

Если животное пугает конкурента, то ему нужен постоянный сенсорный анализ ситуации, которая может очень быстро меняться. Например, кот оскалил зубы, распушился и смотрит, как его оппонент отреагировал — тоже оскалился или, может, пугливо отодвинулся назад. И в зависимости от этого паттерн поведения нашего кота будет меняться, он будет наращивать давление, наступать или, наоборот, себя сдерживать. Тонкости подобного взаимодействия с окружающим миром отслеживают сенсорные системы, которые передают информацию к центрам памяти и поясной извилине (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Миндалина (1), влияя на ассоциативную лобную кору (АЛК, 2), способствует запуску поведенческих программ, результаты выполнения которых оцениваются сенсорными зонами (3). В поясной извилине (4) происходит сравнение реальных и ожидаемых результатов поведения, после чего сигналы поступают к гипоталамусу (5), другим центрам эмоций и подкрепления, а также к АЛК. Данный контур повторно многократно срабатывает при выполнении длительных многоэтапных программ. Кроме того, агрессивные компоненты поведения могут присоединяться к программам, если в ходе их выполнения возникают заметные отрицательные эмоции. Меткой (6) показана область на границе поясной извилины и АЛК, которая наиболее активна при сложном многоальтернативном выборе путей реализации очередного этапа программы.

Поделиться

Задача поясной извилины

состоит в данном случае в том, чтобы сравнить ожидаемые и реальные результаты поведения. Например, кот оскалил зубы и ожидает, что противник испугается. И тот испугался! Поясная извилина радостно сообщает об этом ассоциативной лобной коре. Кот понимает, что все идет хорошо, его уже боятся и, возможно, еда вскоре будет его. Когда все идет нормально, сигнал уходит в гипоталамус и другие центры положительных эмоций (голубое пятно, n. accumbens ), боевой азарт охватывает кота все сильнее. Но может быть и обратная ситуация: противник оказался крупным, агрессивным и вовсе не собирается отступать. Тогда поясная извилина кричит: «Ой, что-то пошло не так!» — и сигнал от нее опять уходит к гипоталамусу, островковой коре, которые генерируют отрицательные эмоции, а перед лобной корой ставится вопрос: «Шеф, будем дальше зубы скалить или какой-то другой вариант попробуем? Убежим, например?» В этом случае от лобной коры требуется максимально оперативный просчет развития ситуации и возможное изменение программы.

Чаще всего, когда проводят эксперименты с функциональной ядерно-магнитной томографией (фМРТ) и принятием решений, зоны поясной извилины и ассоциативной лобной коры (вентромедиальной, дорсолатеральной) активируются очень явно. Технология фМРТ основана на том, чтобы увидеть наиболее возбужденные, интенсивно потребляющие кислород области мозга. Участок на стыке поясной извилины и ассоциативной лобной коры в ситуациях выбора поведенческих программ крайне активен, поскольку все время идет обмен информацией между данными структурами (см. метку 6 на рис. 8.2). Можно реально наблюдать, как происходит сравнение реальных и ожидаемых результатов, принимается решение о том, продолжать программу или менять.

Результаты исследований говорят о том, что у агрессивных людей, которые склонны добиваться своего, очень ярка активность миндалины. А у более осторожных индивидов поясная извилина и лобная кора все время держат миндалину под контролем, как бы говоря: «Не надо этого делать, не стоит, мало ли что. Как бы чего не вышло…»

Итак, у агрессивных людей и агрессивных животных наблюдается явное возбуждение миндалины на фоне низкой активности поясной извилины. В результате ассоциативной лобной коре («префронтальной коре», «орбитофронтальной коре») сложнее контролировать быстро развивающиеся, порой импульсивные реакции агрессии.

Подробнее читайте: Дубынин, В . Мозг и его потребности: От питания до признания / Вячеслав Дубынин. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 572 с.

Физиологические потребности взрослого

Нужды взрослого во всем повторяют потребности ребенка, только к ним прибавляется еще один особо важный инстинкт – размножения (половой, либидиозный). Этот «основной инстинкт» при его неудовлетворении способен превратить человека в настоящего агрессора. При адекватном гормональном фоне, конечно. Сейчас из-за загрязнения окружающей среды, плохого питания и других факторов эта потребность у многих приглушена. Однако есть и люди, у коих она превышает другие нужды, что толкает их на преступление. К счастью, таких единицы, и они, скорее всего, имеют в анамнезе психиатрические патологии.

Что же касается людей здоровых, где эта физиологическая потребность стоит на подобающему ей месте, то стоит сказать, что неправильным является как преуменьшение ее важности, так и преувеличение. Последнее свойственно кинематографу и эстрадным «попсовым» звездам, апеллирующим своим видом и творчеством к этому древнему инстинкту. Здесь очень важным является здоровое адекватное отношение. Интимные отношения важны для человека, но не значит, что нужно предаваться им при любой возможности. Идеальным вариантом является брак или стабильные отношения с любимым человеком.

Подробности

Абрахам Маслоу

Согласно теории американского психолога Абрахама Маслоу, разработанной в 1943 году (так называемой модели мотивации личности), самыми основными человеческими потребностями, играющими главную роль в поведении человека, являются физиологические. От удовлетворения которых зависит нормальное состояние человеческого организма. Попросту говоря, главной для человека является еда в условиях ее отсутствия. Когда же человек сыт, то данная потребность уходит на второй план, предоставляя место другим, более ценным и духовным.

В основе данной схемы — наиболее приоритетны физиологические потребности, такие как голод и отсутствие воды, а также удовлетворение естественных инстинктов, способствующих продолжению рода.

Второе место принадлежит потребности в безопасности, которая оказывает серьезное влияние на поведение человека и его восприятие действительности. Данное понятие весьма расплывчатое и складывается из разных аспектов: комфорта, защищенности от врагов, от загрязненности окружающей среды, от природных катастроф и неумения им противостоять и т.д.).

Третье место принадлежит социальной потребности (общение, общая деятельность, забота и т.д.), то есть данного вида потребности важны для человека после его насыщения и нахождения в комфортных условиях. Общение оказывает влияние на формирование человеческой психики. Посредством общения человек воспринимает установленные обществом поведенческие нормы, правила, жизненные ценности, приобретает навыки. Путем общения люди познают окружающий мир. Эта потребность появляется с рождения и развивается в процессе всей жизни, проявляясь в различных формах. Сначала это общение матери и ребенка, затем педагогическое, игровое, профессиональное и т.д.

Четвертое место занимают так называемые «престижные» потребности (уважение, самоуважение).

Завершающими считаются потребности духовного характера.

Согласно теории Маслоу, удовлетворение потребностей происходит снизу вверх, то есть для удовлетворения высших ступени необходимо полное удовлетворение низших. Духовное развитие личности очень важно, однако оно невозможно, когда все мысли человека поглощены утолением голода.

Применение

Эти схемы применялись на практике деспотами и древними полководцами. Голодным человеком проще управлять, чем сытым. Мысли голодных людей прежде всего заняты удовлетворением своих физиологических потребностей, а не стремлением обрести свободу и независимость.

Современный мир имеет несколько иную модель, где подобные схемы утрачивают свою актуальность, однако, надо сказать, что теория «тайной пирамиды» вполне успешно применяется маркетологами и крэйтерами. В основе их рекламных текстов лежат обращения к низшим человеческим инстинктам.

Поговорим о том, насколько важны физиологические инстинкты. Несомненно, важны! Ведь, мы просто не смогли бы выжить физически. С этими потребностями человек рождается и каждый прием пищи ребенка сопровождается требовательным криком.

Основные инстинкты малыша – материнское молоко

…, тепло, сон и хорошее самочувствие. Удовлетворив эти потребности, ребенок счастлив и весел. Для взрослого человека детские физиологические потребности дополнены инстинктом размножения. Без удовлетворения данного инстинкта, человек может быть агрессивен.

В современном мире эта потребность несколько приглушена, это зависит от многих факторов: питания, образа жизни, загрязнения окружающей среды. Но, надо сказать, есть личности, у которых данная потребность превышает все остальные, что толкает их на совершение преступлений на сексуальной почве.

К счастью, в обществе их немного и, зачастую данные персонажи имеют психические отклонения. Если говорить о здоровых людях, то важность потребности в интимных отношениях несомненна, однако, это не значит, что удовлетворять ее при первой возможности. Идеальным решением считается брак либо устоявшиеся отношения с любимым человеком.

В цивилизованном мире понятие голода известно лишь из исторической литературы. А в последнее время, в массовой культуре, очень часто рекламируется другая крайность – голодание, с применением различных методов: таблетки для похудения, диета и т.д. Люди, принимающие рекламные проекты за основу жизни зачастую, не понимают к каким последствиям может привести их чрезмерное похудение. Все чаще фиксируются случаи булимии (нарушения психического и физиологического плана), анорексии (психическое нарушение, выражающееся в отказе от приема пищи). Важно помнить, что неудовлетворенные нужды организма могут перерасти в манию и зависимость.

Важнейшей физиологической потребностью человека является сон. Не стоит приуменьшать его значение. Отсутствие сна либо его нехватка приводит к психологическому дискомфорту, делает человека более уязвимым и чувствительным к боли, отрицательно сказывается на работоспособности, в некоторых случаях приводит к галлюцинациям (слуховым и зрительным). Мозг человека, не отдыхавшего длительное время способен «отключаться» на короткое время, однако, этого достаточно и может быть смертельно опасно как для самого человека, так и для окружающих, если человек находится за рулем автомобиля, либо работает на производстве со сложными механизмами.

Пища. Как не позволить потребности перерасти в зависимость

Голод и жажда, как мы говорили выше, была даже причиной войн и кочевой жизни наших древнейших предков. К счастью, в цивилизованных странах понятие голода знакомо только из учебников истории. В массовой культуре же пропагандируется другая крайность – постоянное похудение, таблетки для снижения аппетита, оздоровительное голодание стали модными и востребованными вещами. Но люди, идущие на поводу реклам, часто не осведомлены о том, что бороться с заложенными природой краеугольными камнями чревато последствиями как для здоровья физического, так и психологического. На фоне массовой погони за идеальным телом все больше и больше возникает клинических случаев булимии (психическое или физиологическое нарушение, характеризуемое постоянным желанием принимать пищу) и анорексии (отказ от пищи, обусловленный психологическими нарушениями личности). Стоит не забывать, что неудовлетворенная потребность организма способна стать зависимостью и манией.

Медицинская энциклопедия

Расход энергии, как и энергетическая ценность рациона, определяется в больших калориях (ккал) или по международной системе единиц (СИ) в килоджоулях (1 ккал = 4,184 кДж).

Суточные энерготраты человека складываются из трех величин: основного обмена, расхода энергии на усвоение пищи и энерготрат на выполнение работы в течение дня. Основной обмен характеризует расход энергии организма в состоянии полного покоя, натощак, при комфортной температуре воздуха. Он определяет количество энергии, расходуемой на обеспечение жизненных функций органов и систем организма (дыхание, работа сердца, почек, обмен веществ в скелетной мускулатуре и т. д.). Величина основного обмена зависит от пола, возраста, массы тела, размера

Таблица 1Потребность в энергии, жирах и углеводах для взрослого трудоспособного населения (в день)

| Группафизи-ческойинте-нсив-ноститруда | Возраст- ная группа | Мужчины | Женщины | ||||||

| Энер-гия, ккал | Белки, г | Жиры, г | Угле-воды, г | Энер-гия, ккал | Белки, г | Жиры, г | Угле-воды, г | ||

| 18-29 | 2800 | 91 | 103 | 378 | 2400 | 78 | 88 | 324 | |

| 1-я | 30-39 | 2700 | 88 | 99 | 365 | 2300 | 75 | 84 | 310 |

| 40-59 | 2550 | 83 | 93 | 344 | 2200 | 72 | 81 | 297 | |

| 18-29 | 3000 | 90 | ПО | 412 | 2550 | 77 | 93 | 351 | |

| 2-я | 30-39 | 2900 | 87 | 106 | 399 | 2450 | 74 | 90 | 337 |

| 40-59 | 2750 | 82 | 101 | 378 | 2350 | 70 | 86 | 323 | |

| 18-29 | 3200 | 96 | 117 | 440 | 2700 | 81 | 99 | 371 | |

| 3-я | 30-39 | 3100 | 93 | 114 | 426 | 2600 | 78 | 95 | 358 |

| 40-59 | 2950 | 88 | 108 | 406 | 2500 | 75 | 92 | 344 | |

| 18-29 | 3700 | 102 | 136 | 518 | 3150 | 87 | 116 | 441 | |

| 4-я | 30-39 | 3600 | 99 | 132 | 504 | 3050 | 84 | 112 | 427 |

| 40-59 | 3450 | 95 | 126 | 483 | 2900 | 80 | 106 | 406 | |

| 18-29 | 4300 | 118 | 158 | 602 | — | — | — | — | |

| 5-я | 30-39 | 4100 | 1113 | 150 | 574 | ||||

| 40-59 | 3900 | 107 | 143 | 546 |

его поверхности, от климата, физиологического состояния организма. В среднем у взрослого человека она составляет 1 ккал на 1 кг массы тела в час. У женщин основной обмен на 5-10% ниже, чем у мужчин, в связи с меньшим количеством мышечной массы. У пожилых основной обмен снижается на 10-15% по сравнению с молодыми людьми. На величину основного обмена влияет соотношение массы тела и его поверхности. При одной и той же массе тела у высокого и худого человека по сравнению с невысоким и полным потребность в энергии будет выше, так как теплопотери его увеличиваются за счет теплоотдачи с большей поверхности тела и основной обмен при этом возрастает

Таблица 2 Число А

| Вес тела, кг | Мужчины | Женщины |

| 3 | 107 | 683 |

| 4 | 121 | 693 |

| 5 | 135 | 702 |

| 6 | 148 | 712 |

| 7 | 162 | 721 |

| 8 | 176 | 731 |

| 9 | 190 | 741 |

| 10 | 203 | 751 |

| 15 | 272 | 798 |

| 20 | 341 | 846 |

| 25 | 479 | 942 |

| 35 | 548 | 990 |

| 40 | 630 | 1047 |

| 45 | 685 | 1085 |

| 50 | 754 | 1133 |

| 55 | 823 | 1181 |

| 60 | 892 | 1229 |

| 65 | 960 | 1277 |

| 70 | 1029 | 1325 |

| 75 | 1088 | 1372 |

| 80 | 1167 | 1420 |

| 90 | 1304 | 1516 |

Таблица 3Число БМужчины

| Рост, см | Возраст, в годах | |||||||||||

| 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |

| 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 50 | 60 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 60 | 160 | 95 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 70 | 260 | 195 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 80 | 360 | 285 | 230 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 100 | 560 | 495 | 430 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | |

| 110 | 595 | 530 | 475 | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 120 | — | 695 | 630 | 600 | 380 | — | — | — | — | — | — | — |

| 130 | — | — | 730 | 725 | 480 | — | — | — | — | — | — | — |

| 140 | — | — | 830 | 835 | 580 | 543 | — | — | — | — | — | — |

| 150 | — | — | — | 958 | 680 | 618 | 582 | 514 | 480 | 413 | 345 | — |

| 160 | — | — | — | 1040 | 780 | 684 | 632 | 598 | 564 | 530 | 463 | 395 |

| 165 | — | — | — | 1095 | 815 | 714 | 657 | 623 | 589 | 555 | 488 | 420 |

| 170 | — | — | — | 1150 | 850 | 744 | 682 | 648 | 623 | 580 | 513 | 445 |

| 175 | — | — | — | — | 875 | 774 | 707 | 673 | 648 | 605 | 638 | 470 |

| 180 | — | — | — | — | 900 | 804 | 732 | 698 | 673 | 630 | 563 | 495 |

Женщины

| Рост, см | Возраст, в годах | ||||||||

| 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | |

| 40 344 | 234 | 194 | — | — | — | — | — | — | |

| 50305 | 194 | 153 | — | — | — | — | — | — | |

| 60 264 | 154 | 114 | — | — | — | — | — | — | |

| 70 224 | 114 | 74 | — | — | — | — | — | ||

| 80 184 | 74 | 34 | 54 | — | — | — | — | — | |

| 100104 | 16 | 40 | 38 | 5 | — | — | — | — | |

| 110 | — | 46 | 80 | 88 | 45 | — | — | — | — |

| 120 | — | 86 | 126 | 133 | 85 | — | — | — | — |

| 130 | — | — | 166 | 177 | 125 | — | — | — | — |

| 140 | — | — | 206 | 221 | 165 | — | — | — | — |

| 150 | — | — | — | 259 | 204 | 138 | 90 | 44 | 2 |

| 160 | — | — | — | 298 | 242 | 155 | 109 | 62 | 16 |

| 165 | — | — | — | 315 | 260 | 164 | 119 | 71 | 25 |

| 170 | — | — | — | — | 278 | 175 | 128 | 81 | 34 |

| 175 | — | — | — | — | 313 | 193 | 146 | 99 | 52 |

действия складывается из химического воздействия всасываемых продуктов пищеварения, процессов ассимиляции, а также из рефлекторного возбуждения клеточных систем актом приема пищи. Установлено, что при обычной смешанной пище с нормальным соотношением белков, жиров и углеводов расход энергии на прием и усвоение пищи составляет 10-12% от величины основного обмена.

Расход энергии человека на выполненную в течение дня работу зависит от характера производственной деятельности, режима труда и отдыха, объема домашней работы, особенностей использования свободного от труда времени. Физическое напряжение характеризуется значительным повышением энерготрат по сравнению с умственной работой. В результате многочисленных исследований с участием больших контингентов исследуемых людей определены средние величины энерготрат при различных видах физической и умственной деятельности. На основании этих исследований составлены специальные таблицы расхода энергии при различных видах деятельности человека.

Таблица 4Расход энергии при различных видах работы (включая основной обмен)

| Вид работы | Энерготраты, ккал/мин на 1 кг веса |

| Бег со скоростью: | |

| 180 м/мин | 0,1780 |

| 320 м/мин | 0,320 |

| 8 км/ч | 0,1357 |

| Беседа сидя | 0,0525 |

| Беседа стоя | 0,267 |

| Вытирание пыли | 0,0411 |

| Гимнастика, вольные движения | 0,0845 |

| Одевание и раздевание | 0,0281 |

| Глажение белья | 0,0323 |

| Домашняя работа | 0,0530 |

| Езда на велосипеде на работу | 0,1142 |

| Прием пищи сидя | 0,0236 |

| Писание писем и т. д. | 0,0240 |

| Произнесение речи без жестов | 0,0369 |

| Подметание пола | 0,0402 |

| Работа бетонщика | 0,0855 |

| Работа врача-хирурга (операция) | 0,0360 |

| Работа в лаборатории стоя (практические занятия) | 0,0360 |

| Работа в лаборатории сидя | 0,0250 |

| Работа в научной лаборатории | 0,0309 |

| Работа каменщика | 0,0952 |

| Работа переплетчика | 0,0405 |

| Пилка дров | 0,1143 |

| Работа плотника | 0,0833 |

| Печатание на машинке | 0,0333 |

| Работа портного | 0,0321 |

| Работа по ремонту сельскохозяйственных машин | 0,0533 |

| Работа на счетной машинке | 0,0571 |

| Работа столяра | 0,0247 |

| Работа текстильщика | 0,0460 |

| Работа химика-аппаратчика | 0,0504 |

| Работа шахтера (добыча угля комбайном) | 0,0500 |

Для расчета энерготрат вначале необходимо провести хронометраж суточной деятельности человека с четким фиксированием времени, затрачиваемого на тот или иной вид работы. Затем используется таблица 4 схода энергии при различных видах работы.

Данная информация не является руководством к самостоятельному лечению. Необходима консультация врача.

Здоровый сон как важнейшая из потребностей

Сон стоит в одном ряду с потребностями в еде и воде, удовлетворении полового инстинкта и дыхании. Однако многие преуменьшают его значение, что делается зря. Пример Наполеона, спавшего несколько часов в сутки, померкнет, если вспомнить о неустойчивой психике и панических атаках этого исторического персонажа. Хотите испытать на себе эти «радости»? Вряд ли. Нехватка и отсутствие сна лишают психологического комфорта, понижают болевой порог (делают нас более чувствительными к боли), отрицательно влияют на работоспособность. Неудовлетворенная физиологическая потребность в сне может привести даже к зрительным и слуховым галлюцинациям. Более того, недоспавший человек, работающий с механизмами или транспортом, может быть смертельно опасен для окружающих фазой микросна (явление, когда не знавший отдыха и сна длительное время мозг человека «отключается» на доли секунды).

ГЛАВА IV

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

В предыдущей главе «потребность» характеризовалась как свойство организма требовать для своего нормального функционирования строго определенных условий, без которых он не может поддерживать состояние внутреннего равновесия. В особую группу выделены потребности, относящиеся ко всему, что непосредственно связано с физиологической деятельностью организма, то есть физиологические потребности. В этой главе они будут предметом более основательного анализа.

Факторов, от которых непосредственно зависит внутреннее равновесие организма, множество. К ним относятся такие, как необходимое количество строительных и энергетических веществ, нужная температура, наличие кислорода в атмосфере, вода, отдых после напряжения, сон в определенное время и т. д. Мы говорим, что живые организмы имеют потребность в пище, воде, сне и т. д. Хотц, изучение влияния этих факторов на организм в принципе является задачей физиологии, однако оно по ряду причин интересует также психолога. Прежде всего удовлетворение или неудовлетворение физиологических потребностей оказывает явное влияние на психические процессы и даже на личность в целом, представляя, следовательно, одно из важных условий психической жизни индивида. В свою очередь процессы удовлетворения физиологических потребностей часто зависят от психических факторов, обусловлены психически и с этой точки зрения заслуживают внимания психолога. Что касается первого вопроса, то физиология располагает в данное время обширным материалом, полученным в экспериментальных исследованиях, доказывающим большое влияние удовлетворения отдельных физиологических потребностей на ход психических процессов человека, а также других живых организмов. Примером таких исследований могут служить эксперименты Хелмера (1943), который показал, что способность к научению у крыс строго зависит от температуры помещения, в котором они находятся. Так крысы из холодного помещения с температурой +55° по Фаренгейту научились проходить лабиринт в среднем после 13,6 попытки, делая 113,4 ошибки, а крысы, находившиеся в жарком помещении с температурой +90° по Фаренгейту, должны были сделать в среднем 53,9 попытки и 258,8 ошибки. В контрольной группе, содержавшейся при температуре +75° по Фаренгейту, получены средние результаты.

Много исследований посвящено состоянию аноксии. Установлено, что недостаток кислорода в атмосфере отрицательно влияет не только на ход соматических процессов, но и на психическое состояние человека. Аноксия вызывает временное изменение установок, уменьшение критичности, возбужденное состояние, что приводит, например, у пилотов, которые не надели на соответствующей высоте кислородных масок, к временной, но серьезной дезорганизации личности (Боринг, 1960). Нарушения эти могут, однако, значительно уменьшиться после введения в кровь глюкозы, являющейся вторым после кислорода по важности элементом процесса обмена веществ (Бергер, 1943).

Однако не только получение определенных веществ

из внешней среды является физиологической потребностью организма. Для постоянно работающих, нередко очень чувствительных и легко разрушающихся тканей организма человека необходимо также определенное циклическое наступление восстановительных процессов, из которых важнейшим, может быть, является сон, прекращающий активность, направленную на поддержание внешнего равновесия, и делающий возможным восстановление биохимического равновесия в организме. Лишение человека сна, невозможность углубиться в это состояние ведет к ряду сложных соматических и психических нарушений. Эти нарушения издавна интересовали психологов, о чем свидетельствует тот факт, что первые экспериментальные исследования этой проблемы датируются 1896 годом. Испытуемых поддерживали в состоянии бодрствования по 60—80 часов, что вызывало всегда раздражительность, увеличение времени реакции, трудность . концентрации внимания и т. д. Рекорд продолжительности бодрствования был поставлен в экспериментах Каца и Ландиса (1935), которые исследовали человека после 231 часа лишения сна и установили, что возникшие соматические и психические нарушения вполне обратимы. Всесторонним и сложным исследованиям подверг Эдварде (1941) группу в несколько десятков человек в ходе 100-часового бодрствования; он наблюдал, кроме уже упомянутых нарушений, также психотические состояния, клиническая картина которых была характерна для разных типов личностей, представленных среди исследуемых. Например, один испытуемый постоянно пересчитывал всех присутствующих и не мог прервать этого счета, другой хотел выйти через окно, думая, что это дверь, многих преследовали зрительные и слуховые галлюцинации. Некоторые нарушения можно было, судя по описанию, определить как синдром Корсакова. Нарушения эти полностью проходили после полутора десятков часов нормального сна.

Можно было бы привести данные многих исследований, подтверждающих существенное значение для психического состояния разного рода витаминов (Валентинер, 1943). Особую роль, до недавнего времени недооцениваемую, играют физические раздражители внешнего мира, такие, как свет, давление, звуки, а также тактильные раздражители. Поскольку человек чрезвычайно редко оказывается в условиях так называемой сенсорной деприва-ции (исключение всякого влияния раздражителей на рецепторы), он не отдает себе отчета, насколько важным условием равномерной работы его мозга является соответствующая «загруженность» рецепторов.

Толчком к изучению этого вопроса послужила подготовка к продолжительным космическим полетам. В настоящее время уже собран значительный экспериментальный и описательный материал по этому вопросу. Например, исследования, проведенные в лаборатории психологии Мак-Гиллского университета, показали, что нормальный, физически здоровый человек, погруженный в специальный бассейн, где до него не доходят никакие акустические и световые раздражители и почти исключены осязательные и обонятельные ощущения, а также ощущения температуры, испытывает большие трудности в контролировании своих мыслей, представлений, теряет ориентировку в строении собственного тела, у него начинаются галлюцинации, кошмары. Нарушения эти могут появиться уже по истечении нескольких часов; у некоторых людей наблюдаются при этом настоящие психические расстройства (Херон, Доане, Скотт, 1956).

Итак, следует пересмотреть выдвинутый Павловым тезис, согласно которому центральная нервная система, лишенная сенсорных раздражителей, впадает в состояние сонного торможения. Действительно, в начальном периоде состояния сенсорной депривации появляется сонливость и даже сон, но через некоторое время сонливость уступает место возрастающему напряжению, беспокойству, которому сопутствуют трудности в овладении мыслями, зрительными представлениями и т. д. (Лилли, Шарли, 1961). Установлено, что появление этих нарушений зависит от свойств личности исследуемого. При соответствующем сочетании свойств личности и надлежащей тренировке удается овладеть ситуацией с помощью приспособительной техники (Холт, Голдберг, 1961). Розенцвейг (1959) заметил, что в случае, когда обследуемому не удается остановить развитие нарушений, они нарастают и напоминают клиническую картину шизофрении. Он утверждает, что сенсорная депривация приводит к возникновению явлений, более близких к шизофреническим симптомам, чем те, которые вызваны действием мескалина или ЛСД-25 (сильнодействующее психотомиметическое средство).

При дальнейшем изучении этой проблемы были получены интересные данные, позволившие выдвинуть гипотезу о том, что условием ликвидации нарушений, вызванных сенсорной депривацией, является не само раздражение рецепторов, а приток информации к мозгу. Информацией мы называем любое изменение, доставленное от передатчика к приемнику. Если мы будем возбуждать слуховой анализатор однообразным звуком, то рецептор придет в состояние возбуждения, но никакой передачи информации не произойдет. Эксперименты показали, что само по себе возбуждение рецепторов не редуцировало эффектов сенсорной депривации. Необходимы были раздражители, содержащие определенную информацию. Авторы исследований (Дэвис, Мак-Коурт, Соломон, 1960) утверждают в связи с этим, что «смысловой контакт» с внешним миром является более существенным для нормального функционирования человеческого мозга, чем количественное возбуждение рецепторов. s

Эти исследования подводят к некоторым не вполне ясным психологическим проблемам, которые мы будем рассматривать в следующих главах нашей работы. Они указывают также на тесную связь между познавательной деятельностью человека и состоянием гомеостатического равновесия организма. Ведь получение информации об окружающем мире есть не что иное, как исходный пункт для его познания. До настоящего времени считалось, что связь между ориентировкой в окружающем мире и гомеостазом основывается только на том, что мы благодаря ориентировке можем осуществлять правильную приспособительную деятельность, обеспечивающую внешнее равновесие. Оказалось, что связь эта более непосредственна.

Некоторые данные были получены в ходе наблюдений за нарушениями, появляющимися у детей, лишенных материнского ухода, которые находились в монотонной атмосфере яслей или больниц. У грудных детей в этих условиях дело доходило не только до регрессии в развитии, но и до ряда соматических нарушений, сопровождавшихся физическим истощением (Райбл, Шпиц, Олехно-вич). В этих исследованиях, несмотря на обширный казуистический материал, до настоящего времени отсутствовала достаточная теоретическая база. Надо думать, что эксперименты, которые показывают, что так называемая сенсорная депривация является у человека, скорее всего, информационной депривацией, дадут верный исходный пункт для изучения вышеупомянутого продукта современной цивилизации. Они показывают также, что у человека психический фактор может быть интегральным компонентом потребностей, даже потребностей, казалось бы, наиболее физиологических. Подтверждением этого положения будет анализ потребности в пище.

2. ВЛИЯНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПИЩЕ НА ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В группе физиологических потребностей существует потребность, которая всегда особенно интересовала психологов, служа им моделью, иллюстрирующей определенные закономерности, присущие потребностям вообще (см., например, Кац, 1933, стр. 295). В связи с этим потребность в пище (как она обычно называется, хотя исследовалась большей частью потребность в белках и углеводах) является наиболее основательно исследованной физиологической потребностью. Поэтому именно на ее примере можно будет рассмотреть двусторонние связи, которые могут образовываться между удовлетворением физиологической потребности и психикой человека. Обратим прежде всего внимание на то, что человек может жить достаточно долго или вообще не получая пищи, или же в состоянии значительного недоедания. Это позволяет исследовать, как отсутствие пищи влияет на ход психических процессов. Известно, например, что уже нехватка отдельных алиментарных факторов может вызывать заметные изменения в ходе психических процессов, а при полном отсутствии пищи изменения эти приобретают острый и специфический характер.

Потребность в пище представляет собой особенно важный предмет экспериментальных исследований и, как никакая другая, указывает на связь между физиологическими и химическими механизмами ее удовлетворения и психической жизнью; это касается как субъективных переживаний, так и изменений личности.

Известен эксперимент, в котором одновременно регистрировались спазмы желудка, появляющиеся под влиянием голода, и субъективные переживания, связанные с голодом. Тут обнаруживалась явная взаимозависимость. Когда, например, посредством введения инсулина понижали уровень сахара в крови, спазмы желудка и ощущение голодных болей значительно усиливались (Мунн, 1956, стр. 25).

При продолжительном голодании можно также установить очень значительные и сравнительно типичные психические изменения, касающиеся всей личности.

Современный читатель мог бы в собственном прошлом опыте и в обширной литературе, посвященной военной тематике, найти сотни примеров влияния голода на поведение людей. Научных работ по этому вопросу не так уж много. Позволю себе поэтому подробно изложить результаты исследований советского врача Богданович (1948), проведенных ею на лицах, которые пережили во время немецкой оккупации вынужденное продолжительное голодание. Она установила специфические психопатологические изменения при алиментарном истощении, в ходе которых выявила три периода. Картина первого периода напоминает неврастению, а ее дополнительной особенностью является «доминирование в сознании комплекса пищи, становящегося своего рода сверхценным образованием» (стр. 332).

Во втором периоде наряду с новыми соматопатологическими симптомами появляются элементы делириозного порядка и сходные с онейроидом состояния с частичной или полной амнезией. В это время возникают также специфические сдвиги, основанные на переживании возврата в детство с яркой галлюцинаторно-иллюзорной окраской. Больной видит стол, уставленный яствами, кажется сам себе учеником, бегущим в школу с теплыми, ароматными пирожками в кармане, запах которых он явственно ощущает, и делает движения, как бы приступая к еде. Одна больная видит себя маленькой девочкой, лежащей на лесной поляне, слышит шелест листьев, чувствует запах парного молока и видит, как мать доит корову. Другая больная месит тесто в пустой квашне, третья режет что-то ножом на пустой тарелке, придерживая нечто несуществующее вилкой. В этой фазе у больных появляются особенности, ранее им не присущие, например часто они становятся более эгоистичными.

В третьем периоде, который автор называет астено-адинамическим, больные становятся апатичными, лежат целыми днями без движения. Самый слабый внешний раздражитель, нарушающий локой, вызывает на их лице плаксивую гримасу. На неприятные ситуации они реагируют слезами, обижаются, но сами ничего не делают для изменения этой ситуации. Они одинаково пассивны как в отношении неприятных, так и приятных событий. Больные становятся равнодушными к делам других людей и их переживаниям. Они, казалось бы, эмоционально тупеют.