Классический гуманизм (или ренессансный гуманизм) — это движение, в котором человек, изучая античную литературу стремился улучшить свою природу. Это зарождение гуманизма как движения, системы взглядов и направления человеческой мысли. Классический гуманизм создал целую революцию в философии, просвещённости и миропонимании современников.

Гуманизм как философия — это мировоззрение и образ жизни, основанный на натурализме (убеждение, что вселенная/природа — это всё то, что существует, что реально). Это рациональная философия, вдохновлённая искусством, мотивированная состраданием и образованная наукой.

Гуманистический — проникнутый духом гуманизма; например: гуманистическое отношение к людям, гуманистические идеи.

Синонимы слова гуманизм: человеколюбие, гуманность, человечность.

Гуманизм эпохи Возрождения

Ренессансный гуманизм (также называемый классическим гуманизмом) — это изучение различных древностей, которое началось в Италии в эпоху Ренессанса и распространились по всей Европе с 14 по 16 век.

Термин «Ренессансный гуманизм» использовался, чтобы отличить развитие гуманизма в эпоху Возрождения от более ранних течений. Классический гуманизм был создан в ответ на более узкий подход средневековых учёных.

Гуманизм был уникальной программой, призванной возродить моральную философию, литературное и культурное наследие классической древности.

В основе ренессансного гуманизма лежало изучение классических текстов с целью изменить современное мышление, порвать со средневековым мышлением и создать что-то новое.

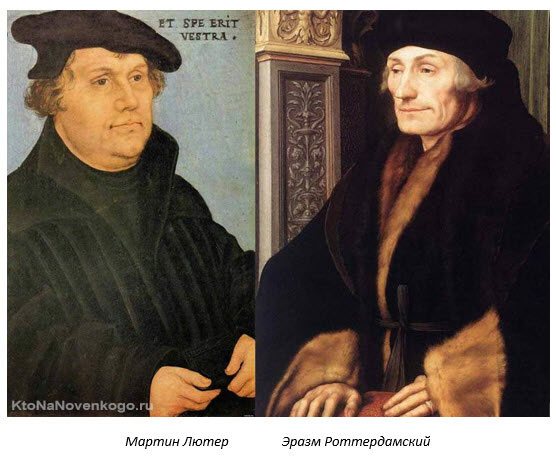

Как связаны между собой гуманизм и Реформация

Реформация – это общественное движение по преобразованию христианской церкви. Началось в XVI веке в Германии, в самый разгар эпохи Возрождения. Как связаны между собой гуманизм и Реформация?

Можно сказать, что гуманисты провели хорошую подготовительную работу для дальнейшей деятельности реформаторов. Существует даже такое выражение «Эразм снес яйцо, а Лютер его высидел», его сформулировал сам Эразм Роттердамский в своих спорах с Мартином Лютером – основоположником Реформации.

Именно гуманисты хотели церковных реформ, именно они вскрывали и подвергали критике пороки духовенства, именно они, стремясь к совершенству человека, хотели возродить истинное христианское благочестие, основанное на жизни по заповедям Христа. Но по факту, подготовив почву для Реформации, гуманисты дальше пошли своей дорогой, а реформаторы — своей.

Реформаторы vs гуманисты

| Реформаторы | Гуманисты |

| Отрицание свободы воли человека. Все в этом мире подвластно Божественному предопределению. | Идея свободы воли человека. Человек, двигаясь в сторону нравственного совершенствования, формирует свой характер сам. |

| Хотели реанимировать первоначальную чистоту христианской веры. Завершили религиозное развитие эпохи Средних веков. | Хотели реанимировать науки и искусства античного мира. Положили начало светской культуры, которая переросла в эпоху Просвещения XVIII века. |

| В центре — мысли о загробном спасении. | В центре — интересы земной жизни. |

| Важно божественное начало Христа. | Важно человеческое начало Христа. |

Правда, надо отметить, пока ребята несли и высиживали яйца, католическая церковь преследовала и тех и других.

Кто такие гуманисты?

Гуманист — это человек, который заинтересован или заботится о благополучии, ценностях и достоинстве человечества. Гуманисты предоставляют человеку свободу выбора. По их мнению, принятие собственных решений приведёт к прогрессу, личностному росту и к более позитивной самооценке.

Они также заостряют внимание на том, что беспокойство является движущей силой перемен. Гуманисты считают, что перемены равным образом ведут к более независимой и полной жизни.

Некоторые из первых гуманистов, включая Поджо Браччолини, Джованни Боккаччо и Франческо Петрарка, были коллекционерами древних рукописей.

Итальянский поэт Франческо Петрарка (1304–1374)

Франческо Петрарка считается отцом гуманизма. Он был первый, кто заявил о первостепенной значимости человека. Петрарка определил познание человека как важнейшую дилемму для учёных и философов. Петрарка также придумал новый метод постижения — самопознание вместо логики.

Основные задачи гуманистической педагогики

Сторонники движения в прошлом были уверены в том, что достаточно передать свои знания ребенку, и из него сформируется универсально развитая и граждански ответственная личность.

В настоящее время педагоги считают, что этого недостаточно для достижения главной цели гуманистической педагогики.

Есть большая разница между полученными знаниями и повседневными привычками человека.

Теоретические ценности нужно уметь реализовывать в практической жизни индивида. Гуманистическое воспитание имеет определенную дуальность.

С одной стороны, человек должен обладать определенными моральными принципами по отношению к себе и окружающему его обществу.

В чём проявляется гуманизм?

Гуманисты утверждают, что нет никаких доказательств того, что какая-либо сверхъестественная сила нуждалась в чём-то или чего-то хотела от людей, что-либо им сообщала или вмешивалась в законы природы, помогала или вредила кому-либо.

Гуманисты утверждают, что благополучие человечества, а не предполагаемого Бога или богов, имеет самое важное значение. Поэтому гуманизм направлен на удовлетворение человеческих желаний и потребностей.

Сторонники гуманизма утверждают, что люди могут найти смысл жизни и максимально увеличить уровень своего счастья на долгое время, развивая свои таланты и используя их для служения человечеству.

Гуманисты уверены, что такой подход к жизни более полезный и приводит к более глубокому и долгосрочному удовлетворению, чем гедонистическое стремление к материальным или чувственным удовольствиям, которые вскоре исчезают.

Читайте подробнее про гедонизм.

Принципы гуманистической педагогики

Гуманизм в педагогике не преследует цель установления определенной авторитарной идеологии, а наоборот стремится помочь ученику стать более независимым. Это делает его и более ответственным при решении жизненных проблем.

Ценность подобного воспитания состоит в том, что учитель и ученик проводят совместную работу по определению методов самоорганизации и самопознания.

Гуманистическая педагогика направлена прежде всего на самореализацию каждого ученика

Педагогика при этом реализует следующие принципы:

- Непредвзятость, объективность и научность процесса обучения и воспитания. На деле это означает, что учитель должен быть максимально непредвзятым при передаче или обсуждении информации. Иначе будет нарушено хрупкое равновесие идей свободы и равенства, а, следовательно, и возможности на самореализацию каждого ученика. Конечно, подобного достичь почти невозможно. На любого человека влияют так или иначе приходящие извне события, но тем не менее педагог должен быть максимально отстранен от пристрастий и штампов, быть объективным и меньше поддаваться идеологическим эмоциям.

- Побуждение к самодетерминации и саморегуляции воспитательных процессов, главная цель которых — вызвать в ученике тягу к самопознанию, саморазвитию, самооценке, самокоррекции и так далее. На практике это означает, что педагог раскрывает ученику методы и технологии работы над собой, а также способы оценки эффективности культурной и социальной жизни.

- Предлагающие объяснения, которые задают грани моральной и этической правомерности методов процесса познания. Ученик должен понимать, почему он делает выбор в пользу этой идеи или технологии, зачем ему это нужно, какие цели он преследует и так далее.

Принципы гуманистического мировоззрения

Гуманизм превратился в основание мировоззрения эпохи Возрождения.

Основные характеристики гуманистического мировоззрения:

Интерес к человеческим нуждам

Философы-гуманисты постигали учения античных классиков, увлекаясь изучением внешнего образа и духовной сущности гомо сапиенса.

Развитие культа индивидуальности

Значимым орудием образования человека становится литература, в частности поэзия (поэзия воплощалась в единении всего лучшего, что есть в человеке, считалась блестящей формой проявления мыслей и чувств одновременно).

Философская система

Философы-гуманисты стали отрицать философско-теологическую основу средневековых мудрецов, они исследуют человека, принимая во внимание его речь и поведение, которые выражают его темперамент и последствия его действий.

Интеллектуал-гуманист находится в центре гуманизма как системы, он выражает и оберегает свою неординарность, отделяя свои убеждения от иных философов, и пытается преподнести свою идеологию.

Универсальность гуманистических ценностей

Философы-гуманисты переступили сословные и классовые границы и объявили о всеохватности представленных ими людских ценностей, которые, по их мнению, имели важное значение для всего образованного общества.

Что такое ценности

Ценности — это идеи, которые помогают нам действовать. В этом они похожи на планы, цели, страхи, намерения, политики и т. д. Все это идеи, которые ведут нас к действию.

Среди этих идей одни ценности относятся только к способам наших действий, а не к последствиям (как к планам, целям и страхам) или простому факту их работы (как с намерениями, так и политикой).

Нет какого-то определенного способа разделить ценности, но здесь есть частичная таксономия. Например, есть ценности, связанные с отношением к другим людям, с действиями, с отношением к вещам.

Типы гуманизма

Разные мыслители делят гуманизм на множество разных типов. Некоторые из этих типов известны как:

Ренессансный гуманизм

Известный как классический гуманизм; это дух обучения, который развился в конце Средневековья с возрождением классического письма и новой верой в способность людей определять для себя истину и ложь.

Светский гуманизм (секулярный)

Секулярный гуманизм отвергает теистическую веру и существование сверхъестественного мира. То есть для них сверхъестественные убеждения не могут быть поддержаны с помощью рациональных аргументов, и поэтому сверхъестественные аспекты, связанные с религиозной деятельностью, должны быть отвергнуты.

Религиозный гуманизм

Считает себя религиозным или охватывает некоторую форму теизма, деизма или сверхъестественного, при этом не обязательно должна существовать какая-либо связь с организованной религией.

Эти гуманисты считают, что светский гуманизм слишком холодно логичен и игнорирует весь эмоциональный аспект, который делает людей людьми.

Читайте подробнее про религию.

Постгуманизм

Философия конца 20 века. Она пытается привести ренессансный гуманизм в современный технологический мир и противостоять обвинениям в видовой дискриминации (превосходство одного вида над другим, обычно человеческого вида) и в антропоцентризме (вера в то, что люди являются центром существования мира).

Эти обвинения были направлены на гуманизм.

Марксистский гуманизм

Наиглавнейшими считаются интересы трудящихся, они противопоставляются интересам «угнетателей» и «буржуазному псевдогуманизму».

Это пролетарский или социалистический гуманизм, который является новым скачком в развитии гуманизма и следствием критической переработки гуманистических идей прошлого.

Интегральный гуманизм

Политическая философия, разработанная в Индии в 1960-х годах, в противовес западным политическим философиям (они, по мнению основателей этого гуманизма, были озабочены материализмом и пренебрегали социальным благополучием личности).

Основоположники видели и в капитализме, и в социализме несовершенные и стимулирующие жадность идеи, классовый антагонизм (столкновение интересов социальных классов общества, проявляется в классовой борьбе), эксплуатацию и социальную анархию.

Смотрите также значения Экзистенциализм и Философия.

Корни гуманизма

Эпоха Возрождения в мировой истории ознаменовалась появлением новых идей.

Это революционное время противопоставило средневековому аскетизму ценность земного бытия, в основе которого лежала любовь к человеку и уважение к его личности.

Эпоха Возрождения принесла в мировую культуру много нового, в том числе и гуманизм

Данная концепция получила название гуманизм. Это новое мировоззрение имело огромное влияние на развития человечества и не только в педагогике.

Что такое гуманизм? Термин произошел благодаря латинским словам humanitas и homo, что в переводе означает «человечность» и «человек».

Любознательные и энергичные гуманисты Возрождения добивались права самим творить свою судьбу и развивать окружающий их мир, опираясь на духовную сторону собственной личности.

Наибольший вклад в развитие этого мировоззрения вложили: Алигьери Данте, Петрарка Франческо, Леонардо Бруни, Поджо Браччолини, Марсилио Фичино, Томас Мор, Пьетро Паоло Верджерио и многие другие.

Мысли и идеи, высказанные в трудах этих людей новой эпохи, легли сначала в основу классического европейского образования, а затем и в современную педагогику, получившую в последствии название гуманистической.

В обществе с этого времени между понятиями воспитание и образование появилась тесная связь.

Главной целью гуманистического воспитания является развитие человеческой индивидуальности, которая неразрывно связана с природой ребенка.

Появилась новая система обучения, которая была направлена прежде всего на развитие творческих и коммуникативных способностей ученика, а также его самостоятельности при принятии решений.

Так что же такое гуманизм в педагогике? Это мы и рассмотрим подробнее.

Российское гуманистическое общество

Гуманизм является следствием естественно присущей человеку гуманности, человечности. Он теснейшим образом связан с тем, что есть Я, человек как человек, его позитивная сущность.

Это не значит, что люди “обречены” на гуманизм. Человеку присущи отрицательные черты. У него есть и нейтральные качества, к которым относятся все физические, нервно-физиологические и познавательные способности, свобода, любовь и другие психо-эмоциональные характеристики. Правда, зачисление последних двух в рубрику нейтральных обычно вызывает возражения, ведь, сколько слов сказано во славу свободы и любви. Но реализм гуманиста в том и состоит, что он понимает негарантированность человечности свободы и любви, их обязательной связи со светлыми сторонами человеческого существа. Сколь ни неприятно нам признавать это, но жизнь демонстрирует бесчисленные проявления свободы как произвола, насилия и злой воли, а любви — как паразитизма и деспотизма, экспансии и притязаний, также как и, к сожалению, совместимости гения и злодейства. Очевидно, что нейтральные человеческие качества сами по себе ни хороши, ни плохи, они становятся таковыми, когда сочетаются, соответственно, с положительными и отрицательными качествами человека. Именно поэтому “нейтральная” область не может образовать какого-то мировоззрения.

Другое дело бесчеловечность. На ее основе формируется нечто противоположное гуманизму, скажем, криминальное или садистское мировоззрение. Оно реально, но его содержание негативно, оно — антипод гуманистического мировоззрения и предстает как его изнанка, как темная и иррациональная тяга к уничтожению и самоуничтожению человека. Нас же интересует не отрицательный, а положительный полюс личности. С этой точки зрения, гуманность — высшее жизнеутверждающее начало в человеке.

Главным признаком фундаментального характера гуманизма является особый характер его связи с личностью. Она решает здесь актуальный, исключительно важный выбор себя в качестве не просто индивидуального Я (что происходит в обычном акте самосознания), а Я человечного, достойного лучшего в себе и равно достойного всем ценностям мира. На этой основе позитивно решаются все иные — философские, религиозные, политические, правовые и другие мировоззренческие вопросы.

Осознание человеком своей собственной человечности, ее ресурсов и возможностей — это решающая интеллектуальная процедура, переводящая его с уровня гуманности на уровень гуманизма. Каким бы невероятным это иногда ни казалось, но человечность — неустранимый элемент внутреннего мира любого психически нормального человека. Абсолютно бесчеловечных людей не бывает и быть не может. Но нет и абсолютно, стопроцентно человечных людей. Речь идет о преобладании и борьбе в личности того и другого.

Гуманизм представляет собой определенную сумму общечеловеческих ценностей, обычных (простых) нравственных, правовых и иных норм поведения. Их каталог знаком практически каждому из нас. Он включает в себя такие конкретные проявления человечности, как доброжелательность, сочувствие, сострадание, отзывчивость, благоговение, общительность, участие, чувство справедливости, ответственность, благодарность, терпимость, порядочность, кооперативность, солидарность и др.

Сложнее дело обстоит с характеристиками основ гуманизма как мировоззрения и явления общественной и культурной жизни. В них должна фиксироваться сущность человека, его взаимосвязи с обществом и природой, место и специфика гуманизма по отношению к другим мировоззрениям, социальным практикам и институтам.

По моему разумению, фундаментальными чертами гуманистического мировоззрения являются следующие:

1. Гуманизм — это мировоззрение, в центре которого идея человека как высшей ценности и приоритетной по отношению к себе реальности в ряду всех других материальных и духовных ценностей. Иначе говоря, для гуманиста личность — исходная реальность, приоритетная и безотносительная по отношению к себе и относительная в ряду всех остальных.

2. Гуманисты, следовательно, утверждают равноправие человека как материально-духовного существа по отношению к другому человеку, природе, обществу и всем иным, известным или еще не известным ему реальностям и существам.

3. Гуманисты допускают возможность генезиса, эволюционного порождения, создания или творения личности, но они отвергают редукцию, т.е. сведение сущности человека к нечеловеческому и безличному: природе, обществу, потустороннему, небытию (ничто), неизвестности и т.д. Сущность человека — это сущность, обретаемая, созидаемая и реализуемая им самим в себе и в мире, в котором он рождается, живет и действует.

4. Гуманизм, таким образом, — это собственно человеческое, светское и мирское мировоззрение, выражающее достоинство личности, ее внешне относительную, но внутренне абсолютную неуклонно прогрессирующую самостоятельность, самодостаточность и равноправие перед лицом всех иных реальностей, известных и неизвестных существ окружающей ее действительности.

5. Гуманизм — это современная форма реалистической психологии и жизнеориентации человека, которая включает в себя рациональность, критичность, скептицизм, стоицизм, трагизм, терпимость, сдержанность, осмотрительность, оптимизм, жизнелюбие, свободу, мужество, надежду, фантазию и продуктивное воображение.

8. Гуманизму присуща уверенность в неограниченных возможностях самосовершенствования человека, в неисчерпаемости его эмоциональных, познавательных, адаптивных, преобразовательных и творческих способностей.

7. Гуманизм — это мировоззрение без границ, поскольку предполагает открытость, динамизм и развитие, возможность радикальных внутренних трансформаций перед лицом изменений и новых перспектив человека и его мира.

8. Гуманисты признают реальность антигуманного в человеке и стремятся максимальным образом ограничить ее сферу и влияние. Они убеждены в возможность все более успешного и надежного обуздания негативных качеств человеческого существа в ходе поступательного развития мировой цивилизации.

9. Гуманизм рассматривается в качестве принципиально вторичного феномена по отношению к гуманистам — группам или слоям населения, фактически существующим в любом обществе. В этом смысле гуманизм — не более чем самосознание реальных людей, понимающих и стремящихся взять под контроль естественно присущую любой — в том числе и гуманистической — идее тенденцию к тоталитарности и господству.

10. Как социально-духовное явление гуманизм — это стремление людей достигнуть возможно более зрелого самосознания, содержание которого составляют общепринятые гуманистические принципы, и практиковать их во благо всего общества. Гуманизм представляет собой осознание наличной гуманности, т.е. соответствующих качеств, потребностей, ценностей, принципов и норм сознания, психологии и образа жизни реальных слоев любого современного общества.

11. Гуманизм — это больше, чем этическая доктрина, поскольку стремится осознать все области и формы проявления человечности человека в их специфике и единстве. Это значит, что задача гуманизма — интегрировать и культивировать на уровне мировоззрения и образа жизни нравственные, юридические, гражданские, политические, социальные, национальные и транснациональные, философские, эстетические, научные, жизнесмысловые, экологические и все иные человеческие ценности.

12. Гуманизм не является и не должен являться идеологией или какой-либо партийно-политической программой, т.е. общественным идейным течением и структурой, организующей, мобилизующей и направляющей людей к достижению определенных политических или иных целей, связанных с господством и властью части людей над остальными членами национального или мирового сообщества. Вместе с тем, задача гуманизма — прояснить и очертить плюрализм общечеловеческих политических ценностей, составляющих общую основу политических доктрин и движений. Тем самым он способен, готов выполнять и выполняет коммуникативно-интегративную, координирующую и согласительную функцию в диалоге, конкуренции и обмене политическими идеями в обществе. Он способен предложить и предлагает всем не тоталитарным и не экстремистским политическим партиям и движениям целостную, открытую и динамичную систему ценностей, способных гуманизировать политические идеологии и политику в целом.

13. Гуманизм не является и не должен являться какой-либо формой религии. Гуманистам чуждо признание реальности сверхъестественного и трансцендентного, преклонение перед ними и подчинение им как сверхчеловеческим приоритетам. Гуманисты отвергают дух догматизма, фанатизма, мистицизма и антирационализма.

14. Гуманисты скептически относятся к явлениям, которые объявляются паранормальными, экстрасенсорными, оккультными, магическими, спиритическими, ясновидческими, астрологическими, телекинетическими и т.п., и выступают за необходимость независимого и объективного научного критического исследования заявлений о такого рода феноменах.

15. Идеи гуманизма не могут быть использованы для достижения противоположных ему целей. Гуманисты в целом разделяют принципы Всеобщей декларации прав человека.

***

Для гуманистического движения важен и дорог не гуманизм сам по себе, а человек, его объективная человечность. Он, его практический образ жизни приоритетны по отношению к любой, пусть даже и блестяще сформулированной, гуманистической доктрине или программе. В организационном и социальном смысле это означает максимально возможную открытость и демократизм гуманистических движений, обществ и институтов. Для практики гуманистического просвещения это означает максимально цивилизованные и взвешенные формы обсуждения и оценки оппозиционных или противоположных гуманизму точек зрения или идей, что отнюдь не исключает определенности, последовательности, решительности и смелости в воплощении и защите гуманистических ценностей. Особенно корректной должна быть работа по расширению участников движения светского, гражданского гуманизма. Главное здесь — консолидация людей, уже считающих себя гуманистами или способных осознать себя в качестве таковых. Это перспективно, поскольку их действительно много даже в стране с такой сложной исторической судьбой, как Россия.

Речь, таким образом, идет о том, что связано с советом человеку разобраться со своим внутренним миром, навести в нем порядок. Гуманистический призыв — это, в конечном счете, призыв к человеку не принимать что-то извне безразлично, а прежде обрести себя с помощью самого себя и объективных возможностей, это призыв докопаться, увидеть в себе позитивные основы самого себя, своей ценности, свободы, достоинства, самоуважения, самоутверждения, творчества, общения и равноправного сотрудничества с себе подобными и со всеми другими — социальными и природными — не менее дос-тойными и удивительными реальностями.

В. А. Кувакин Президент Российского гуманистического общества

Марксистский (социалистический) гуманизм

Основная статья: Марксистский гуманизм

Согласно марксистской теории, гуманизм — мировоззрение, признающее высшей ценностью человека, его достоинство, благо, свободное гармоничное развитие. Гуманистические идеи как система взглядов зародились в XIV—XV вв., получив значительное распространение и развитие в эпоху Возрождения и буржуазных революций XVII — начала XIX вв. в «борьбе прогрессивных сил против феодально-сословного угнетения и духовной диктатуры церкви».

В марксистской теории на первый план выходит так называемый пролетарский, социалистический гуманизм

, который, как утверждается, представляет собой «качественно новый скачок в развитии гуманизма», результат «критической переработки гуманистических идей прошлого».

Особенность социалистического гуманизма состоит в его партийности, классовом (изначально, пролетарском) характере, выдвижении на первый план интересов трудящихся масс, которые противопоставляются интересам «угнетателей» и — в конечном счёте, «буржуазному псевдогуманизму с антикоммунистическим содержанием».

Как заявляется в марксистской теории, мерилом гуманности человеческих поступков является то, насколько они на практике способствуют решению назревших задач общественного прогресса, «освобождению трудящейся личности», созданию социалистического и коммунистического общества.

Отличительные черты марксистского гуманизма:

- утверждение «неразрывности связей личностей с коллективом, обществом», неприемлемости «индивидуализма и эгоизма»;

- провозглашение «пролетарского, социалистического интернационализма» в противовес «национализму, расизму, шовинизму, всем проявлениям человеконенавистничества и мракобесия»;

- признание человеческого труда высшей ценностью жизни, забота о его всестороннем развитии, о создании «счастливой жизни, наполненной глубоким смыслом и радостным творчеством»;

- «оптимизм, вера в силы человека, в его способность творить добро, переделывать мир по законам справедливости и красоты».

Согласно марксистской теории, только построение коммунистического общества способно решить такие великие гуманистические задачи, как освобождение трудящихся от капиталистической эксплуатации, политического гнёта, национального порабощения, уничтожение нужды и безработицы широких народных масс, ликвидацию различий между людьми умственного и физического труда, между городом и деревней, искоренение бесправия женщин, избавление народных масс от духовного порабощения.

Гуманистическое воспитание

Несмотря на то что гуманистические ценности являются неотъемлемой частью содержания образования, их выявление не происходит само по себе. Этот процесс должен быть целенаправленным, а сами ценности необходимо структурировать, дидактически переработать, после чего педагог принимает их как личную систему ценностей. И только после этого их можно использовать как систему ценностных ориентаций учащихся, учитывая их возрастные особенности. Только в этом случае они могут выступить как основа духовно-нравственного воспитания школьников.

Историческая справка

Встречается мнение, что основа для гуманистических идей была заложена еще в глубокой древности и нашла свое отражение как в античной мысли, так и в мировых религиях. Но все же точкой отсчета принято считать время Ренессанса. Именно тогда в работах ученых и философов появились тезисы, из которых непосредственно выросли современные гуманистические концепции.

История появления и развития

В раннее Средневековье цивилизация Европы переживает упадок и долгое время находится на очень низком уровне. В итальянских полисах благодаря активной международной торговле и развитой городской жизни происходит культурный обмен. Кризис и падение Византии способствует концентрации уцелевшего античного наследия на Аппенинах — многие труды греческих мыслителей обретены заново в оригинале или арабских переводах. Все это в конечном итоге рождает мышление нового типа — антропоцентризм, ставший альтернативой картине мира, установленной церковью.

Наступает эпоха Возрождения. Приверженцы антропоцентрического подхода стремятся сместить фокус внимания на человека, его желания и потребности. Под studia humanitatis понималось то, что сейчас скорее бы назвали вопросами саморазвития. Мыслители включают сюда взращивание таких качеств, как ученость, добродетель и благое поведение. Эти свойства увязывались с «возделанностью» индивида через классическое образование на основе античных образцов. Под влиянием стоицизма формируется новый идеал личности — исполненной разумом, силой духа и творчества, великодушной, справедливой и активно познающей мир.

В Новое время гуманистичность уже понимается иначе — влияние богословия и христианской идеи промысла Бога в жизни людей теперь окончательно отходит на второй план. Схоластики и богословы постепенно проигрывают светским философам. Утверждается деизм — идея, что влияние высших сил на этот мир в действительности гораздо меньше или отсутствует вовсе. Таким образом, человек, предоставленный Богом самому себе, признается вершиной мироздания и источником нравственного закона. Он имеет право на свободу, счастье и самосовершенствование.

Современное состояние

За последние два столетия мир переживает радикальные изменения. Колониализм, распространение и отмена рабства, отмирание сословных привилегий, мировые войны и процессы глобализации заставили людей неоднократно пересмотреть ценность личности и ее место в постоянно меняющемся обществе.

На данной стадии развития гуманистического движения можно выделить следующие этапы:

- Зарождение (середина XIX столетия — начало 1930-х годов).

- Становление и развитие (1930—1980-е годы).

- Возникновение и размежевания светского и религиозного направления (с 1980-х годов).

В 1933 году под руководством философа Роя Селларса и протестантского пастора Рэймонда Брэгга выходит Первый гуманистический манифест. В документе отражено стремление примирить веру с наукой и сформулировать некую новую религиозную концепцию, отвечающую нуждам времени. Так, признавалась несотворенность мира и теория эволюции, а также необходимость формулировать вопросы веры в научном ключе. Также отвергалось противопоставление священного и мирского, души и тела.

Второй манифест вышел в 1973 году и отражал реалии мира, уже пережившего ужасы Второй мировой войны и расколотого на два противоборствующих политических лагеря. Текст содержал призывы к объединению людей на основе общих принципов, борьбе с распространением оружия массового поражения, насилием и дискриминацией. Говорилось о правах и свободах людей в сфере общественной и личной жизни. Заявлялось, что не Бог спасает человека, а лишь он сам, беря на себя ответственность.

Следующий манифест был подписан в 2003 году и по объему был значительно меньше предыдущих. В нем призывается активно познавать мир, указывается неотъемлемая связь человечества с природой и его социальная сущность. Авторы призывают людей активно взаимодействовать и работать на благо общества.

Принципы и нормы

Существует множество постулатов, признаваемых гуманистическими. Однако из-за сильной сегментации этого движения многие из них оспариваются или вовсе не признаются, особенно в контексте отношения к религии.

Поэтому лучшим здесь будет универсальный подход, согласно которому можно выделить следующие принципы:

- Свобода развития и выбора каждого индивидуума.

- Уважение достоинства и личных границ всех членов общества вне зависимости от происхождения, социального положения и взглядов.

- Демократический подход во взаимоотношениях между людьми.

- Прогресс и улучшение общества для повышения качества жизни и нравственного климата.

- Развитие организаций для защиты прав и свобод.

- Стремление к мирному урегулированию конфликтов между людьми и государствами.

- Признание человечества неотъемлемой частью природы и экологический активизм.