Приемы конструктивного взаимодействия необходимы любому современному человеку. Наиболее важны такие способности тем, кто вынужден работать с людьми. Так, основы конструктивного взаимодействия обязательно преподают в курсе подготовки психологов, преподавателей, депутатов. Впрочем, не будет лишним иметь представление об этой сфере простым обывателям. Не секрет, что виды конструктивного взаимодействия помогут родителям наладить диалог с ребенком, даже если речь идет о проблемном периоде подросткового возраста. Не менее важны такие навыки и для остальных людей, заинтересованных в реализации в социуме.

Успех в жизни: навыки помогут

Действительно многого в реальности может получить тот, кто располагает специальными умениями. Это позволяет манипулировать обществом и поворачивать любую ситуацию в свою пользу. Зная механизмы конструктивного взаимодействия, можно составить для себя программу поведения с разными людьми, и ее результат будет полезен для обеих сторон диалога. В то же время психологи обращают внимание: угрюмые, малообщительные, не способные к продуктивной коммуникации участники социума будут сталкиваться с серьёзными сложностями в самых разных сферах жизни.

Если в попытках взаимодействия с окружающими у человека отсутствуют признаки конструктивного взаимодействия, это будет вызывать отторжение социума. Создание результативного диалога становится не просто сомнительным, но иногда и вовсе невозможным. В таких условиях успехи и в личной жизни, и в карьере представляются маловероятными. Для изменения динамики ситуации необходима детальная, продуманная организация конструктивного взаимодействия.

Конструктивная критика

Правильно критиковать – это целое искусство. Критические высказывания могут больно ранить, а могут принести пользу и подсказать правильное решение. Именно такая критика и является конструктивной.

Проанализируем два примера. Первый: жена «пилит» мужа: «Опять свой футбол смотришь, по дому мне не помогаешь!». Это деструктивная критика. Как правило, подобные замечания высказываются на эмоциях и потому не имеют какого-либо конструктивного значения, лишь усугубляя негатив в отношениях.

Второй пример: «Иванова, вы неправильно рассчитали показатели последнего эксперимента. Попробуйте использовать другой коэффициент». Налицо и указание на ошибку и, в то же время – на путь ее исправления. Эту критику с полным основанием можно назвать конструктивной.

Оказывается, искусству правильно критиковать можно научиться. Психологи дают следующие советы:

- высказывая свое мнение, не настаивайте на том, что оно единственно верное;

- не переходите «на личности»;

- акцентируйте внимание не на работе оппонента в целом, а на отдельные неудачные ее моменты;

- находите достоверные аргументы, не озвучивайте свою точку зрения без подкрепления фактами;

- критикуйте только в том случае, если в данной сфере являетесь профессионалом;

- предлагайте варианты решения проблемы;

- выслушивайте возражения оппонента.

Социальный диалог – это тоже искусство

Общение – это не просто навык, данный всякому от природы. Психологи обращают внимание, что это искусство, которому приходится учиться всю жизнь. В силу характера, особенностей личности кому-то оно дается проще, а вот другим с ним ладить намного сложнее. Применяя правила, на которых зиждется конструктивное взаимодействие в обществе, зная психологический контекст, подтекст, инструментарий влияния на взаимодействие между участниками социума, можно добиться успеха. Зачастую всестороннее развитие личности предполагает условия конструктивного взаимодействия, но при отсутствии таковых человек, понимающий суть отношений, может приложить усилия для формирования подходящей среды.

Личность, психика, особенно в детском возрасте, во многом формируются взаимоотношениями с самыми близкими людьми. В будущем это будет регламентировать отношения с иными участниками общества. Психологи обращают внимание: детям свойственны очень сильные эмоции, которые с возрастом ослабевают, становятся приглушенными, и поведенческие аспекты проявляются более ярко. Способы конструктивного взаимодействия предполагают корректировку эмоционального развития ребёнка таким образом, чтобы становление личности было максимально полноценным. В период детства важно заложить концепцию «Я», которой будет подчинена вся будущая жизнь. На помощь приходят способы конструктивного взаимодействия.

Причины деструктивных отношений

Почему между одними людьми складываются здоровые и полноценные отношения, а другие влюбленные испытывают постоянное недовольство друг другом? Давайте разберемся в этом.

Детские травмы

Как говорится: «корни всех проблем ищите в детстве». Почему человек изначально вступает в деструктивные отношения? В большинстве случаев, он бессознательно пытается повторить сценарий отношений между мужчиной и женщиной, отцом и матерью, который знаком и понятен ему с детства.

Так, часто случается, что два человека, которые в детстве были свидетелями домашнего насилия, постоянных скандалов или алкоголизма родителей находят друг друга и бессознательно начинают повторять действия родителей. Несмотря на деструктивность и болезненность таких отношений, влюбленные не спешат их разрывать или совершенствовать, так как не представляют, каким образом могут складываться нормальные отношения между супругами. Страдания в отношениях для них норма, усвоенная с самого детства.

Женщина, которая в детстве была свидетелем постоянного неуважения родителей друг к другу, может впоследствии не обращать внимания на ухаживания внимательных и заботливых мужчин. Подсознательно она будет искать партнера, с которым можно построить отношения подобные тем, что складывались между ее родителями.

Постоянно находясь в поисках «плохих парней» она потом удивляется «я никак не могу найти нормального парня». Она просто не хочешь его найти. Все её представление о нормальных парнях сводится к образцам, которые окружают её по жизни: отец и мать, сиблинги (братья и сестры), все тоже окружение, таких же деструктивных образцов отношений.

Как не стать жертвой детских переживаний?

Психологи часто советуют молодым влюбленным не спешить начинать совместную жизнь сразу после переезда от родителей или даже на одной территории с родителями. Чтобы абстрагироваться от модели отношений между мужчиной и женщиной, свидетелем которой человек был в детском возрасте, нужно создать собственное представление о нормальных отношениях в семье.

Многие, осознав, что находятся в деструктивных отношениях не могут набраться смелости, чтобы их разорвать. Как бы тяжело не было, но чтобы развиваться и жить нормальной жизнь это всё же нужно сделать и чем раньше, тем лучше. Процесс расставания со временем забудется и в новых продуктивных отношениях вы будете себя уважать и хвалить за то, что сделали это раньше, ради того, чтобы найти «вашего» человека сегодня. Страх разорвать деструктивные отношения не так страшен, как жизнь в таких отношения: длинная, грустная, страдальческая, полная разочарования, непонимания и не дай Бог — насилия.

Потребность быть нужным

Изначально каждый человек хочет быть любимым и нужным кому-то. Но некоторые женщины и мужчины, особенно если в детском возрасте они получали мало родительской любви, имеют особенно обостренную потребность быть нужным. В худшем случае такие люди начинают строить отношения с домашними тиранами, требующими от партнера, чтобы тот жил только его жизнью, отказался от своих друзей, увлечений, убеждений и жил постоянными попытками угодить ему во всем.

Но, даже имея отношения с адекватным партнером, человек, испытывающий постоянную потребность быть нужным, будет пытаться раствориться в супруге, теряя собственную индивидуальность и привлекательность. Отсюда депрессия, разочарование и прочие последствия.

Как удовлетворить свою потребность конструктивным способом?

Растворяясь в любимом человеке полностью, вы никогда не сможете построить конструктивных отношений. Каждый из участников отношений должен быть отдельной личность со своими увлечениями, мыслями и занятиями. Быть нужным не значит зацикливаться на конкретной личности. Жизнь многогранна и интересна. Не забывайте, что быть нужным и иметь определенные обязательства перед другими людьми можно не только в семейном кругу.

В Америке есть хор «Юные сердцем», в который не берут молодых исполнителей. Молодых — имеется ввиду младше 80 лет. Они путешествуют по всему миру, несмотря на давление и преклонный возраст. Пошли ли бы вы в такой хор, если бы ваши дети и внуки уже выросли и вашей каждодневной обязанностью осталось только НичегоНеДеланье?! Если вас пригласили попробовать что-то новое, не стоит отказываться. Не нужно тиранить семью сына или дочки, когда им потребуется ваша помощь они сами обратятся, когда она потребуется. Убедиться в этом вам поможет наша статья Как изменить свою жизнь к лучшему и видео, прилагаемое к ней.

Очень часто образец таких деструктивных отношений мы наблюдаем в семье, когда единственный сын женится и уходит из под опеки мамы. Вот тут и начинаются, уже не раз инсценированные, отношения невестки и свекрови. Читайте нашу статью: Как наладить отношения со свекровью

Чтобы улучшить деструктивные отношения и качество собственной жизни, человек, который постепенно теряет свою личность, должен активно заняться её спасением. Можно найти интересную работу, увлечение, познакомиться с новыми друзьями, наполнить свою жизнь яркими красками и одновременно дать партнеру немного передохнуть от вашей опеки.

Потребность в контроле

Человек, чувствующий постоянную потребность контролировать все действия и мысли своего партнера также может создать только деструктивные отношения в семье. Непрерывно контролируя действия партнера, человек в любом случае остается неудовлетворенным отношениями. В конечном счете контроль превращается в «подгон» другого человека «под себя», под то, как он привык. Забывая о потребностях и желаниях оппонента.

Если притязания на полный контроль личной жизни пресекаются партнером, это может послужить поводом для ревности, упреков и оскорблений. Но и когда потребность человека в контроле удовлетворяется, он не может быть в полной мере доволен результатом, а требует все большей и большей отдачи от партнера.

Как удовлетворить потребность в контроле?

Нужно понимать, что любые конструктивные отношения строятся в первую очередь на любви, доверии и уважении. Уважение интересов и потребностей вашего партнера. Научится доверять своему партнеру не так трудно, если заранее (в начале отношений) определить «рамки» ваших отношений. Кроме того, склонному к неумеренной потребности контролировать человеку лучше не начинать отношений с человеком, который подогревает ревность и подозрения партнера, чтобы почувствовать себя нужным.

Причин, по которым люди вступают в деструктивные отношения, может быть много, но разумных способов выхода из ситуации всего два. Поговорим о них.

Общение: важный аспект для любой личности

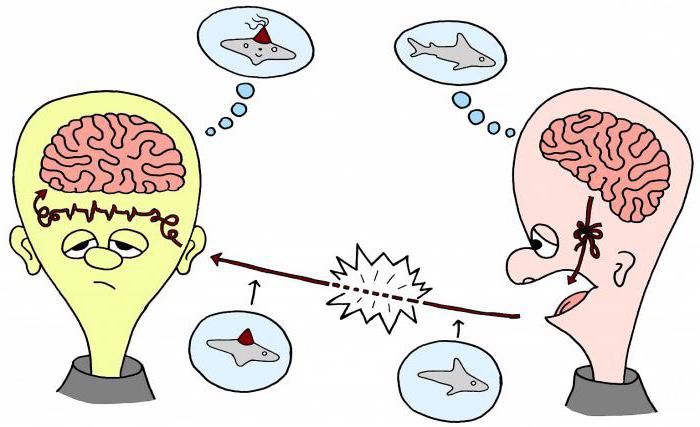

Необходимо понимать, что конструктивное взаимодействие – это категория, четко связанная с особенностями социального взаимодействия людей. При этом учитывают, что общение имеет много планов, развивается, устанавливается различными механизмами. Предполагается, что участники социума обмениваются данными и формируют стратегию действий, понимают друг друга. Таким подходом создается база для конструктивного взаимодействия. Это важно с точки зрения результата, так как только при выработке совместной корректной стратегии можно решить какую-либо сложную задачу, требующую координации усилий.

С точки зрения образовательного процесса конструктивное взаимодействие – это комплекс мер, включающий в себя подготовительный этап, непосредственно наставничество, а также определённые манипулятивные методики внушения информации, убеждения. От ученика в рамках такого взаимодействия требуется повторение, подражание, готовность содействия. В то же время конструктивное взаимодействие – это явление, которое может включать в себя противодействие как дополнительный, побочный элемент или как один из базовых инструментов формирования личности.

Признаки конструктивных и деструктивных межличностных отношений

| Деструктивные отношения | Конструктивные отношения | |

| 1 | Заниженная самооценка | Адекватная самооценка, партнеры уважают мнения друг друга |

| 2 | Страдания и обиды. | Партнеры не боятся говорить о своих проблемах и решать их совместно. |

| 3 | Отказ от личных интересов в пользу кого-либо из членов семьи. | Учет интересов каждого члена семьи. |

| 4 | Навязывание своего мнения. | Члены семьи могут быть сами собой. Обращение за помощью к другим по мере её необходимости. |

| 5 | Отказ признать наличие проблемы деструктивных отношений. | Умение признать и проанализировать деструктивные отношения. |

| 6 | Фрустрация, страх, тревога, депрессия, неудовлетворенность. Чувство, будто проживаешь не свою жизнь. | Удовлетворенность всеми аспектами отношений и психологическим здоровьем семьи. |

| 7 | Партнеры поочередно примеряют роли преследователя и жертвы, манипулятора и манипулируемого. | У каждого члена семьи свои роли и обязанности. |

| 8 | Отсутствуют общие жизненные позиции, цели, мечты и планы. | У всех в семье есть общие мечтают. Главной целью таких отношений является благополучие каждого члена семьи. |

Находясь в конструктивных отношениях, партнеры могут открыто обсуждать любые возникшие между ними проблемы и признать собственную ответственность за психологическую атмосферу, сложившуюся в семье.

Психологическая незрелость, инфантильность свойственна члену семьи, находящемуся в позиции жертвы. Для таких людей характерно отсутствие желание что-то менять в своей жизни, а как говорится «Кто не рискует, с того вода не течёт. Лежачий камень не пьёт шампанского!» © Шоу Трумана.

Бунин говорил: «Больше всего рискует тот, кто не рискует». В нашем случае, этот человек рискует остаться с большой корзиной психологических проблем, чувством одиночества даже при наличии партнера.

Ну что же делать?! Сначала нужно признаться самому себе в наличии проблемы. Для этого следует знать некоторые причины токсичных отношений.

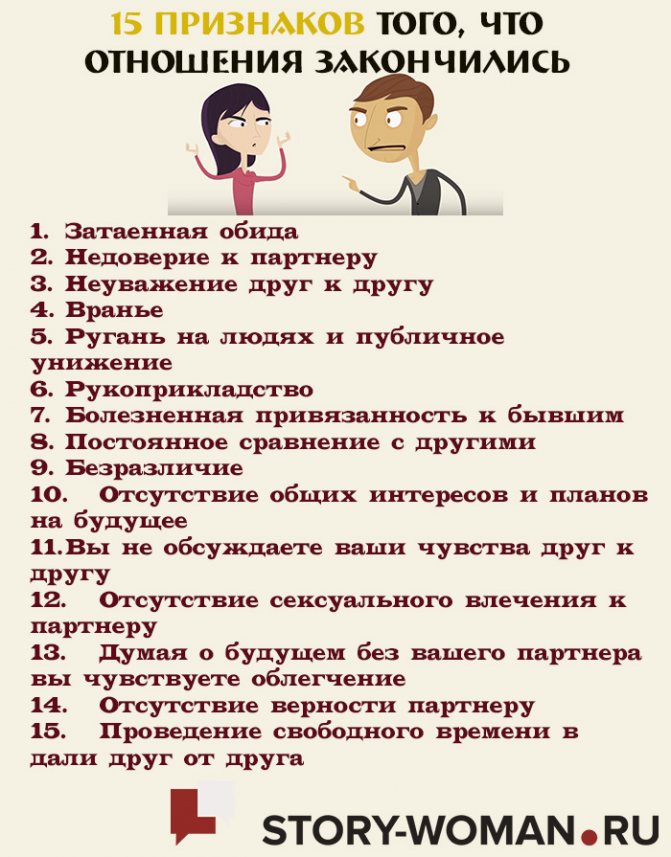

рис. Как понять, что отношения закончились

Образование и взаимодействие

В настоящее время образовательный процесс во всем мире (и в нашей стране тоже) претерпевает изменения, контролируемые принципами гуманизма. На основании этого сильно меняются отношения, допустимые между преподавателями, учениками. Обе стороны в равной степени должны участвовать в процессе общения, в этом суть конструктивного взаимодействия. Нельзя применять методики влияния на одну из сторон, которые бы разрушали личность, воздействовали на поведение, сознание.

Гуманистический подход обязывает принимать и взрослых, и детей такими, какие они есть. Пример конструктивного взаимодействия – совместное обучение, в ходе которого уникальное восприятие каждой из сторон сохраняется в полной мере. В то же время нужно контролировать, чтобы развитие личности продвигалось в положительном направлении. Старшие не имеют права оценивать личность, это доступно лишь применительно к конкретным действиям. Важно учитывать интересы обеих сторон взаимодействия, в том числе анализировать перспективы. Общение, построенное с учетом этих аспектов, на все будущее молодого поколения заложит основы корректного социального взаимодействия.

Дошкольный период – основа для развития конструктивного общения

Для развития навыков конструктивного взаимодействия у ребенка взрослый должен:

- Развивать свободное общение у детей и взрослых.

- Всесторонне развивать разговорную речь с детства: произношение, лексика, грамматика, связность речи.

- Закреплять усвоение норм речи на практике.

В возрасте 6-7 лет дети переходят на новый этап развития, идут в школу, поэтому необходимо иметь основу для дальнейшего конструктивного общения в коллективе.

Конструктивное взаимодействие — это залог взвешенного разрешения школьных конфликтов.

Без взаимодействия – никуда

Развитие, обучение, совершенствование совершенно невозможны без социального взаимодействия. В то же время принято выделять не только конструктивные методики, но и ряд других. Некоторые из них допустимы, другие строго запрещены, а применение их – ошибочно и должно пресекаться сразу же.

Примеры конструктивного взаимодействия – это такие отношения, которые обеспечивают развитие личности, причем комплексное и всестороннее. В результате ребенок становится целостным человеком, который без труда адаптируется в социуме. Хороший пример – это стимуляция чувства удивления у участников ситуации. Провоцируя собеседника повести себя так, как было бы полезно, взаимовыгодно для обеих сторон, человек может попытаться вызвать у него удивление нестандартной подачей ситуации. Также можно прибегнуть к внешним, дополнительным средствам, в том числе к общению с иными персонами, чтобы вызвать удивление и тем самым простимулировать конструктивное взаимодействие в рамках сложившейся ситуации. Что примечательно, такой подход дает положительный результат даже в случае, когда характер ситуации в целом – негативный.

Виды международных отношений

И, наконец, для полного представления о системе международных отношений необходимо выделить виды международных отношений. Международные отношения носят объективный характер. В соответствии с этим выделяют следующие виды международных отношений, каждый из которых имеет свою структуру, функции, свой процесс развития:

Политические – играют главенствующую роль, т.к. преломляют, синтезируют, детерминируют все другие виды отношений. Политические отношения находят свое выражение в реальной политической деятельности элементов политической системы, прежде всего государства. Они гарантируют безопасность и создают условия для развития всех остальных отношений, т.к. в концентрированном виде выражают классовые интересы, что и определяет их главенствующее положение.

Экономические и научно-технические. В современных условиях эти два вида международных отношений практически неотделимы, и, кроме этого, не могут существовать в отрыве от политических отношений. Внешняя политика направлена, как правило, на защиту экономических отношений, которые влияют на формирование мирового рынка, международного разделения труда. Состояние экономических отношений во многом определяется уровнем развития производства и производительных сил государств, различными моделями экономики, наличием природных ресурсов и другими секторами.

Идеологические отношения – относительно самостоятельная часть политических отношений. Роль и значение идеологических отношений изменяется в зависимости от изменения роли идеологи в обществе. Но характерна общая тенденция – к возрастанию роли идеологии, а следовательно, и идеологических отношений.

Международно-правовые отношения – предполагают регулирование взаимоотношений участников международного общения правовыми нормами и правилами, о которых эти участники договорились. Международно-правовой механизм позволяет участникам защитить свои интересы, развивать взаимоотношения, предотвращать конфликты, решать спорные вопросы, поддерживать мир и безопасность в интересах всех народов. Международно-правовые отношения носят универсальный характер и основываются на системе общепризнанных принципов. Кроме общепризнанных норм, регулирующих все виды международных отношений, существуют и специфические нормы, которые регулируют их специальные направления (дипломатическое право, морское торговое право, международный арбитраж, суд и т.д.).

А что еще есть?

Кроме конструктивного, принято говорить о деструктивном, реструктивном, рестриктивном социальном взаимодействии. Каждый из перечисленных типов имеет ряд специфических особенностей.

Деструктивный – это такой метод взаимодействия, который предполагает некоторое разрушение. Прибегая к нему, нужно быть готовым к дестабилизации взаимосвязей между участниками общения. Система, в которую вписаны взаимодействующие люди, может рухнуть. Если предполагается, что один участник диалога обучает чему-то другого (преподаватель, родитель), применение деструктивных методик может привести к искажению информации и полной неэффективности процесса совершенствования личности.

Рестриктивное взаимодействие между участниками социума – это такой ограничивающий вид отношений, в рамках которого одна из сторон диалога контролирует другую, не обращая внимания на целостную картину. Развитие ситуации может пойти по положительному сценарию, но гарантий нет. Реструктивное взаимодействие подразумевает поддержку. Если некое взаимодействие между участниками общества позволило добиться определённого успеха, использование таких механизмов взаимоотношений позволяет сохранить успех.

Что такое конструктивные отношения

. Почему-то многие убеждены, что только Печорины и Долоховы могут дать яркие эмоции и «настоящую» страсть, а конструктивные взаимоотношения — это что то бесцветное и скучное. Это убеждение происходит от непорядка в мировоззрении. ПО настоящему счастливым, причём устойчиво счастливым, несмотря на превратности судьбы, может быть лишь конструктивный человек, у которого правильно выстроена система ценностей. И на первом месте в ней стоите вы и ваше дело. С эгоизмом это не имеет ничего общего. У себялюбивых людей со своим Я очень плохие отношения. Итак, на первом месте находятся Я и Моё дело, на которое направлены ваши основные силы и ресурсы. Моё дело — это творческий труд, любимое дело, самореализация. Говоря о творчестве, я имею в виду не только написание книг и симфоний, а под самореалзацией подразумеваю не карьеру в транснациональной корпорации. Творчество и самореализация — это занятие любимым делом, которое приносит радость как минимум вам и людям рядом с вами. Самореализация питает ваше самоуважение, это делает вас привлекательным для других людей. В любом возрасте, при любой внешности.

Если вы будете реализовывать себя в любимом деле, ваша жизнь никогда не будет скучной, серой, бедной эмоциями и впечатлениями. Организм творческого, созидающего человека производит гормоны счастья. При таком раскладе у вас будет невероятно насыщенная жизнь и без эмоциональных качелей. Вам не понадобится искусственный перчик в отношениях. Вы, наоборот, будете стремиться к любимому человеку, чтобы отдохнуть и расслабиться. И он даст вам это, а вы дадите это ему.

Конструктивные отношения — это: близость при сохранении автономности паритет, равноправие уважение к интересам друг друга уважение к телу друг друга: здоровому и больному, полному и стройному, юному и зрелому; уважение к биоритмам друг друга спокойствие, защищённость, ощущение надёжного тыла за спиной. И вы такой же тыл для вашего партнёра; — возможность быть слабой. Некрасивой. Хандрящей. Потерпевшей неудачу. Это возможность сморозить глупость. Плакать при просмотре кино и потом весь день ходить с опухшими глазами, не стесняясь этого. Это возможность быть естественной, спонтанной, а не продумывать стратегии поведения и не подбирать слова; и наконец, это большой шанс прожить долгую, насыщенную, интересную жизнь. Я искренне желаю вам обрести такие отношения или сберечь их, если они у вас уже есть. Впрочем, поиск партнёра не должен быть вашей самоцелью. Можно прожить счастливую жизнь и в формате «соло». Ни нарцисса вам, ни параноида!

Таня Танк «Бойся, я с тобой». Страшная книга о роковых и неотразмых.

Источник

Одного без другого не существует

Общение, социальное взаимодействие – очень сложный процесс. Нельзя сформировать диалог между двумя людьми, подчинив его только принципам конструктивного взаимодействия и полностью обойдя другие аспекты. Основная задача обеих сторон – приложить усилия к тому, чтобы конструктивный как наиболее продуктивный метод доминировал, в этом случае результат будет выгодным для всех заинтересованных сторон.

Единство методик налаживания контакта вынуждает очень аккуратно относиться к активизации познавательной деятельности. Безусловно, наиболее важно это, когда речь идет о развитии младшего поколения. Воспитательный, обучающий процесс должен строиться на использовании конструктивных подходов как единственно верных. Это позволяет контролировать не только эмоциональность, но и познавательную активность. При правильном подходе конструктивные методики позволяют эффективно подготовить ребенка к тому, что в жизни могут быть неудачи. Одновременно с этим конструктивный подход позволяет закрепить механизмы регулировки поведения, учитывающие как осмысленность поступков, так и личностные аспекты участников ситуации.

Конструктивное взаимодействие — это что такое? Основы, виды, приемы

Приемы конструктивного взаимодействия необходимы любому современному человеку. Наиболее важны такие способности тем, кто вынужден работать с людьми. Так, основы конструктивного взаимодействия обязательно преподают в курсе подготовки психологов, преподавателей, депутатов. Впрочем, не будет лишним иметь представление об этой сфере простым обывателям. Не секрет, что виды конструктивного взаимодействия помогут родителям наладить диалог с ребенком, даже если речь идет о проблемном периоде подросткового возраста. Не менее важны такие навыки и для остальных людей, заинтересованных в реализации в социуме.

Профессиональный подход

Как отмечают специалисты, в последние несколько лет особенно актуальной стала проблема изменения профессионального подхода к взаимодействию между обучающими и обучаемыми. Это выражено и на уровне работников воспитательных детских учреждений, и образовательных – от школ до университетов. Перед методистами стоит задача проработки методологии, теории, которая сделала бы возможным и общепринятым конструктивное взаимодействие. Очень важно это и в случае, когда речь идет о специальном профессиональном образовании.

Взаимодействие, в том числе в области специального образования, между обучающимся и обучающим – это междисциплинарная сложность. Чтобы максимально реализовать потенциал ученика, а также возможности преподавателя, необходимо подходить к образовательному процессу комплексно, объединяя усилия с другими специалистами, преподающими смежные дисциплины.

Идея совместной работы

Когда речь идет об образовательном процессе, необходимость конструктивного взаимодействия возникает не только между учителем и учеником, но и внутри коллектива преподавателей. При этом идея заключается в согласовании преследуемых разными специалистами целей, а также способов, средств. Необходимо понимать, что действительно конструктивный подход предполагает учет задач, значимых для каждой участвующей в процессе личности. Это помогает не только развивать каждого участника процесса, но и совершенствовать группу как социальную единицу, организм, работающий системно.

Конструктивное взаимодействие при детальном рассмотрении выглядит довольно противоречивой задачей. Это обусловлено тем, что крайне сложно согласовать цели разных социальных элементов, участников одной группы. Кроме того, редко можно наблюдать, что внутри группы применяются действительно оптимальные способы, средства, а стороны, вступающие в контакт, занимают действительно продуктивные позиции. Все это напрямую сказывается на результате. Продуктивность рабочего процесса падает, группа, отдельные личности, ее формирующие, не могут развиваться на весь доступный потенциал.

Конструктив и деструктив

Нередко при попытке сформировать конструктивное сотрудничество участники рабочего процесса приходят к ровно противоположному. Это обусловлено нехваткой навыков и умений, так как в настоящее время большинство воспитателей, преподавателей не имеют качественной теоретической базы по формированию корректной группы и отношений внутри нее. Заметить деструктивное взаимодействие можно, когда отмечается, что один участник не готов принимать и признавать важные для другого цели, способы. Одновременно с этим отрицаются позиции. Это приводит к тому, что вместо решения проблемы и задачи лишь формируются дополнительные отрицательные связи между членами группы, что предсказуемым образом не дает эффективного итога.

Если рабочий процесс выстраивается с учетом принципов гуманизма, можно предотвратить перекос отношений в негативную сторону, в результате чего формируется система связанных между собой предпосылок и последствий, обеспечивающих конструктивное взаимодействие. Для этого на первом месте – оценка личности как значимого, самостоятельного объекта, достойного уважения и внимания. Необходимо признавать право на уникальность всякой особи, включенной в социум. Понимая, что собеседник неповторим, можно учесть это в совместной работе. Одновременно с этим конструктивное взаимодействие предполагает ориентироваться на идеи толерантности, следовательно, все участники отношений должны быть терпимы к другим. Недопустимо предубеждение, которое может сказаться на правильности оценки событий, мнений, людей. Это напрямую влияет на характер взаимоотношений в группе.

Как написать курсовую работу по логопедии

07.09.2010 224696

Данные методические рекомендации составлены с целью помочь студентам получить представления о содержании и структуре курсовых работ по логопедии.

Логопедия (от греч. lógos — слово, речь и paideía — воспитание, обучение) — это отрасль педагогической науки, которая изучает аномалии развития речи при нормальном слухе, исследует проявления, природу и механизмы нарушений речи, разрабатывает научные основы их преодоления и предупреждения средствами специального обучения и воспитания.

Предметом логопедии как науки являются нарушения речи и процесс обучения и воспитания лиц с расстройством речевой деятельности.

Объект изучения — человек, страдающий нарушением речи.

Основной задачей логопедии как науки является изучение, предупреждение и устранение различных видов нарушений речи.

Курсовая работа по логопедии представляет собой научно-экспериментальное исследование студента. Этот вид учебной деятельности, предусмотренный образовательно-профессиональной программой и учебным планом, способствуют приобретению навыков работы с литературой, анализа и обобщения литературных источников с целью определения круга недостаточно изученных проблем, определения содержания и методов экспериментального исследования, навыков обработки и качественного анализа полученных результатов. Необходимость выполнения курсовой работы по логопедии обусловлена актуализацией знаний, касающихся содержания, организации, принципов, методов и приемов логопедической работы.

Как правило, за время обучения студенты должны написать две курсовые работы — теоретическую и практическую.

Первая курсовая работа должна быть посвящена анализу и обобщению общей и специальной литературы по выбранной теме. На основании данного анализа следует обосновать и разработать методику констатирующего (диагностического) эксперимента.

Во второй курсовой работе необходимо привести анализ результатов, полученных в ходе констатирующего эксперимента, а также определить направления и содержание логопедической работы, подобрать адекватные методы и приемы коррекции.

Итак, представим общие требования к содержанию и оформлению курсовой работы по логопедии.

Начальным и самым важным этапом работы над курсовым проектом является выбор темы, которая либо предлагается научным руководителем, либо выбирается студентом самостоятельно из перечня тем, созвучных направлениям научных исследований кафедры.

Каждая тема может быть модифицирована, рассмотрена в разных аспектах, но с учетом теоретического и практического подхода. Выбрав тему, студенту необходимо детально продумать ее конкретное содержание, направления работы, практический материал и др., что должно найти свое отражение как в формулировке темы, так и в дальнейшем построении исследования. Следует напомнить, что выбранная тема может иметь не только сугубо теоретическую направленность, например: «Дизартрия. Характеристика дефекта», «Классификация дисграфий», но и учитывать практическое значение рассматриваемой проблемы, например: «Логопедическая работа по коррекции речи при дизартрии». Также следует учитывать, что при формулировании темы следует избегать чрезмерной детализации, например: «Формирование просодических компонентов речи у дошкольников шестого года жизни, посещающих дошкольное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи».

Курсовая работа включает в себя такие обязательные части как: введение, три главы, заключение, список литературы и приложение.

Текст курсовой работы начинается с титульного листа. Пример его оформления можно посмотреть здесь.

Затем дается содержание работы, в котором формулируются названия глав, параграфов, разделов в точном соответствии с содержанием дипломной работы. Пример его оформления можно посмотреть здесь.

В тексте каждая последующая глава и параграф начинаются с новой страницы. В конце каждой главы обобщаются материалы и формулируются выводы.

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой проблемы в целом и изучаемой темы в частности, определяются проблема, предмет, объект, цель исследования. В соответствии с целью и гипотезой должны быть определены задачи и комплекс методов исследования, направленных на реализацию поставленных задач.

Актуальность темы заключается в отражении современного уровня педагогической науки и практики, отвечать требованиям новизны и полезности.

Определяя проблему исследования, важно указать, реализацию каких практических задач обучения и воспитания лиц с речевой патологией она поможет осуществить.

Под объектом исследования понимаются те или иные аспекты педагогической действительности, воспринимаемые через систему теоретических и практических знаний. Конечная цель любого исследования — совершенствование этого объекта.

Предмет исследования — это какая-то часть, свойство, элемент объекта, т.е. предмет исследования всегда указывает на конкретную сторону объекта, которая подлежит изучению и о которой исследователь хочет получить новое знание. Предмет – это часть объекта.

Можно привести пример формулировки объекта, предмета и проблемы исследования:

– Объект исследования — речевая деятельность детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи.

– Предмет исследования — особенности интонационного оформления речи детей с фонетико-фонематическим нарушением речи.

– Проблема исследования — определение эффективных направлений логопедической работы по формированию интонационной выразительности речи в системе коррекционного воздействия.

Цель исследования способствует конкретизации изучаемого объекта. Цель любого исследования — решение определенной проблемы. Цель конкретизируется в задачах с учетом предмета исследования.

Задачи исследования формулируются в определенной последовательности, что определяет логику исследования. Задачи исследования ставятся на основе теоретического анализа проблемы и оценки состояния ее решения в практике.

Первая глава представляет собой анализ литературных источников, где рассматривается состояние данной проблемы в историческом и современном аспектах, представлены важнейшие теоретические положения, составившие основу исследования.

При написании первой главы следует обратить внимание на то, что текст курсовой работы должен быть выдержан в научном стиле. При изложении научного материала необходимо соблюдать такие требования, как:

– Конкретность – обзор только тех источников, которые необходимы для раскрытия только данной темы или решения только данной проблемы;

– Четкость – которая характеризуется смысловой связностью и цельностью отдельных частей текста;

– Логичность – которая предусматривает определенную структуру изложения материала;

– Аргументированность – доказательность мыслей (почему так, а не иначе);

– Точность формулировок, исключающая многозначное толкование высказываний авторов.

Литературный обзор состояния изучаемой проблемы не должен сводиться к последовательному изложению литературных источников. Он должен представлять обобщенную характеристику литературы: выделять основные направления (течение, концепции, точки зрения), подробно анализировать и оценивать наиболее фундаментальные работы представителей этих направлений.

При написании работы студент должен корректно использовать литературные материалы, делать ссылки на авторов и источники, откуда заимствуются результаты научных исследований. Отсутствие необходимых ссылок снижает оценку за курсовую работу.

Как правило, в курсовых работах по логопедии ссылки на литературные источники оформляются следующим образом: в квадратных скобках ставится номер цитируемого источника в общем списке литературы. Например: Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики [17].

При использовании цитат, в квадратных скобках, помимо указания номера источника, указывается номер страницы, с которой взята эта выдержка, например: Речевой ритм опирается на физиологическую и интеллектуальную основу, поскольку, во-первых, непосредственно связан с ритмом дыхания. Во-вторых, являясь элементом, выполняющим коммуникативную функцию, «соотносится со смыслом, т.е. управляется интеллектуально» [23, С.40].

Однако курсовая работа не должна носить сугубо реферативный характер, поэтому не следует злоупотреблять необоснованным обилием цитат. Цитирование должно быть логически оправданным, убедительным и применяться лишь тогда, когда это действительно необходимо.

Во второй главе, посвященной экспериментальному исследованию, следует описать организацию и представить программу констатирующего эксперимента. Методика обследования, как правило, состоит из описания нескольких серий заданий, с подробным указанием инструкций, наглядного и лексического материала, процедуры выполнения заданий участниками эксперимента, критериев балльной оценки. В данной главе также приводится качественный и количественный анализ полученных результатов.

При анализе результатов эксперимента необходимо использовать систему балльной оценки. Примеры разнообразных критериев количественно-качественной оценки представлены в следующих работах:

– Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: Аркти, 2002. — 144 с.

– Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. — М.: Аркти, 2000. — 56 с.

– Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. — М.: Академия, 2000. — 232 с.

Для того чтобы наглядно представить результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, рекомендуется использовать таблицы, графики, диаграммы и др. Гистограммы могут использоваться самые разные – столбчатые, цилиндрические, плоскостные, объемные и т.п. Пример оформления таблиц, рисунков, гистограмм можно посмотреть здесь.

В третьей главе дается обоснование предлагаемых методов и приемов, раскрывается содержание основных этапов коррекционной работы.

Заключение содержит обобщение изложенного материала и основные выводы, сформулированные автором.

В списке литературы должно быть обозначено не менее 25 источников. В список включаются библиографические сведения об использованных при подготовке работы источниках. Пример его оформления можно посмотреть здесь.

В приложении можно представить громоздкие таблицы или иллюстрации, протоколы обследования, записи наблюдений, продукты деятельности (рисунки, письменные работы детей), конспекты логопедических занятий и т.п.

Объем одной курсовой работы должен быть не меньше 30 страниц машинописного текста.

В целом, курсовые работы по логопедии являются основой будущей дипломной работы, в которой может быть продолжено изучение начатой проблемы, но с позиций другого подхода или сравнительного анализа изучаемых нарушений у разновозрастных категорий лиц с различными видами речевых расстройств.

О содержании и оформлении дипломных работ по логопедии можно ознакомиться здесь.

Литература:

1. Как написать курсовую работу по логопедии: Методические рекомендации. Учебно-методическое пособие / Сост. Артемова Е.Э., Тишина Л.А. / Под ред. Орловой О.С. – М.: МГОПУ, 2008. — 35 с.

2. Научно-исследовательская работа студентов в системе высшего профессионального педагогического образования (по специальности 031800 — Логопедия). Методические рекомендации к выполнению дипломной работы / Сост. Л.В. Лопатина, В.И. Липакова, Г.Г. Голубева. — СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. — 140 с.

Основные принципы взаимодействия

Строя конструктивные рабочие отношения, участники должны учитывать идею конгруэнтности. Интерактивность в таком подходе требует активности всех участников, заинтересованную позицию и согласованность действий для достижения поставленной перед ними общей цели. Участники должны координировать свои возможности, средства, дабы достичь максимального взаимопонимания.

Еще один важный принцип, на основании которого создаются конструктивные отношения, – честность, что некоторые также называют открытой игрой. Этот подход дает возможность регулировать значимость отношений между участниками группы. Впервые идея была рассмотрена в работах Кубертена, который упоминал, что стремление к победе не должно быть оправданием любым поступкам, важно благородное поведение, и дух борьбы главенствует над важностью собственно победы.