Характеристика рабочей памяти. Основные методы и результаты ее исследования

Интегрируя все данные, полученные при изучении кратковременной памяти, А. Бэддели и Дж.Хитч предложили заменить термин «кратковременная память», который, по их мнению, не отражает функциональных характеристик данной подсистемы, на термин «рабочая память». Этот термин подразумевает, что в данной подсистеме происходит интенсивная переработка информации, кроме того, именно рабочая память служит «местом пересечения» собственно памяти и других познавательных процессов: мышления, воображения и т.д.

1 стр., 181 слов

Основные показатели деятельности педагога (глазами учащихся 9–11 классов)

… к учителю. Максимальная сумма баллов – 75, она свидетельствует о высокой оценке учеником деятельности учителя.

В концепции А. Бэддели и Дж.Хитча рабочая память разделена на три подструктуры. Кроме фонологической петли авторы выделяют еще две подструктуры: центральный исполнитель и визуально-пространственную матрицу. Центральный исполнитель имеет небольшую емкость, но управляет двумя другими подструктурами, а также связывает память с другими познавательными процессами. Визуально-пространственная матрица — это место, где идет работа с визуальными объектами, а также объектами, представленными в форме тактильных ощущений, запахов и вкуса. В центральном исполнителе возможна семантическая обработка информации, а фонологическая петля и визуально-пространственная матрица играют в данных процессах вспомогательную роль. Центральный исполнитель также «пользуется услугами» долговременной памяти и других психических процессов. Для подтверждения данного понимания места центрального исполнителя в целостной системе познания А. Бэддели провел серию экспериментов, в которых от испытуемых требовалось одновременно запоминать ряды чисел и решать логические задачи. Хотя испытуемые и справлялись с заданиями, их выполнение существенно замедлялось. Оптимальные результаты достигаются в том случае, если существует возможность распределения задач между фонологической петлей и визуально-пространственной матрицей. Эффективность различных стратегий распределения задач между этими подструктурами сравнивалась в работе Л. Брукса. Испытуемым предлагалось проследить мысленным взором по часовой стрелке контур объекта, давая ответ «да» для углов, включавших верхнюю или нижнюю грань фигуры, и ответ «нет» для остальных углов (рис. 41).

Правильная последовательность ответов: «Да — да — да — нет — нет — нет — нет — нет — нет — да». Ответ надо было давать либо устно (задание распределено между визуально-пространственной матрицей и фонологической петлей), либо письменно (задание требует участия только визуально-пространственной матрицы).

При распределенной стратегии задание выполнялось значительно быстрее (в среднем за 12,7 с против 28,2 с).

Точно так же, если задача предполагает двойную нагрузку на фонологическую петлю, эффективность выполнения задания снижается, когда от испытуемых требовалось указывать части речи в воспринимаемом на слух предложении (например: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе»), выполнение задания занимало 9,8 с при письменном ответе и 13,8 с при устном.

Таким образом, в настоящее время принято говорить о блоке рабочей памяти, состоящей из четырех подструктур. Подструктура центрального исполнителя характеризуется ограниченным объемом (5—9 единиц информации).

Фонологическая петля и визуально-пространственная матрица представляют собой рабочие «органы» данного структурного блока памяти и позволяют оперировать информацией в различных формах. Их емкость значительно варьирует в зависимости от индивидуальных особенностей и опыта человека (так у профессионального музыканта емкость фонологической петли будет значительно больше, чем у человека, который не занимается музыкой).

В последние годы А. Бэддели дополнил свою модель подструктурой эпизодического буфера, которая дает возможность интегрировать находящуюся в рабочей памяти информацию.

2 стр., 690 слов

Праздники сегодня и вчера: влияние праздника на личность человека

… притягивает детей и молодёжь, глубоко оставаясь в их памяти. Он является очень важным поводом к отождествлению себя … оказывается гипертрофия праздничной фазы, искусственно (особенно в жизни эксплуататорских классов) раздутой и потому пустой, поверхностной, декоративно-развлекательной, … праздник оказывает влияние на социализацию личности, а дарение и получение подарков – на психическое …

Функция блока рабочей памяти заключается в том, что, во-первых, он обеспечивает текущую деятельность, во-вторых, подготавливает информацию к переводу в постоянное хранилище долговременной памяти и, в-третьих, обеспечивает связь памяти в целом с другими психическими функциями и внешним миром.

12.Структура и психологические особенности потребностей и мотивов

Потребность – это внутреннее состояние организма, испытывающего нужду в чем-то. Актуализация потребности свидетельствует о том, что равновесие, гомеостаз между организмом и окружающим миром нарушен. Энергия, которая направлена на восстановление гомеостаза, и есть та энергия, которая рождает деятельность субъекта, т.е. именно потребность является источником активности. Однако наличие энергии не всегда ведет к деятельности, так как живое существо может и не знать, что же в окружающем мире способно удовлетворить его потребность. В этом случае наступает состояние, которое можно охарактеризовать как «чего-то хочется, но неясно, что именно». Естественно, что такая, не имеющая предмета, способного ее удовлетворить, потребность не реализуется в деятельности, что приводит к эмоциональному дискомфорту. Состояние напряженности, беспокойства возникает и в том случае, если существует барьер, препятствие на пути достижения потребности. Это состояние называется фрустрацией, и оно часто становится причиной агрессии, тревоги, неврозов и даже соматических болезней. Разрядка потребности происходит в том случае, если она опредметилась, т.е. имеет предмет, который приводит к ее удовлетворению. Такой предмет потребности называется в теории деятельности мотив. Необходимо помнить о том, что разделение потребности и мотива свойственно только этой теории, так как в других (например, в психоанализе или гуманистической психологии) эти термины тождественны, т.е. мотив-потребность одновременно является и источником энергии, и целью деятельности. Появление мотива ведет к появлению деятельности, направленной на его достижение. Таким образом, потребность дает энергию для деятельности, а мотив ее направляет. Выстраивается последовательность, раскрывающая направление развития деятельности: потребность –> мотив –> деятельность. При этом потребность является внутренним психическим состоянием, в то время как мотив и деятельность — внешними, объективно наблюдаемыми проявлениями психики. Так как возможно выстроить достоверное, в частности экспериментальное, исследование внешней деятельности и ее связи с мотивом, то возможно и изучение внутренних психических состояний и деятельностей на основании анализа того, какая потребность породила тот или иной мотив и деятельность по его удовлетворению. Появляется новая связь: деятельность –> мотив –> потребность, которая показывает направление исследования психики.

9 стр., 4362 слов

Профессиональная деятельность и личность педагога (2 часа)

… и педагогической, являетсяналичие цели. Цель педагогической деятельности связана с достижением цели воспитания человека как гармонично развитой личности. Цель педагогической деятельности – явление историческое и динамическое. Она … но и на развитие и становление личности, на построение отношений в классе, на организацию внеклассной воспитательной деятельности, на создание в школе развивающей и …

13.Сущностная характеристика личности и индивидуальности.

Прежде чем обратиться к понятию «личность», нужно отметить, что человек не рождается личностью, а становится благодаря процессам, которые возможны только в обществе,

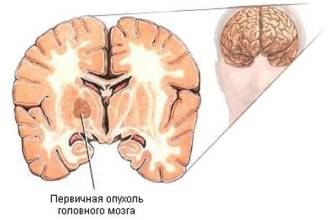

Человек, появляясь на свет, обладает свойствами индивида: возрастно-половыми (стадии онтогенетической эволюции и половой диморфизм) и индивидуально-типичными (конституциональные особенности, нейродинамические свойства мозга, особенности функционирования больших полушарий).

На основании данных свойств определяется динамика психофизиологических функций (психическая реактивность — проактивность, эмоциональность).

Эти свойства являются производными основных свойств индивида. Природные свойства человека определяются генетически.

Определение личности И.С. Кона связано с четырьмя сторонами личности, описанными Б.Г. Ананьевым (биологически обусловленные особенности, особенности отдельных психических процессов, уровень подготовленности или опыт личности социально обусловленные качества личности)1: «С одной стороны, она обозначает конкретного индивида как субъекта деятельности в единстве его индивидуальных свойств и его социальных ролей. С другой стороны, личность понимается как социальное свойство индивида, как совокупность интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения»2.

Личность характеризуется на основании ценностных ориентации, принятых социальных ролей, социальных статусов, которые определяют ее направленность и характер.

Реализация личности возможна в деятельности.

Индивид, личность, субъект деятельности во взаимосвязи всех свойств заключают неповторимость и уникальность человека и входят в понятие индивидуальности. Развитие личности невозможно вне человеческого общества (в данном случае речь идет о социокультурной среде, определяющейся системой сложившихся ценностей).

По-английски личность— personality

(от лат. persona, что означало маски, которые одевали актеры во время театрального представления).

Таким образом, в понятие личности заложен компонент, который подчеркивает остойчивость определенных черт (маска ассоциируется с определенным образом), а также указывает на обращенность данных характеристик вовне, к окружающим.

В зарубежной традиции теории личности заостряют внимание на структуре, мотивации, развитии, психопатологии, психическом здоровье и возможностях изменения поведения посредством терапевтического воздействия.

Примеры похожих учебных работ

Мотивационная деятельность человека и формирование человеческих потребностей

… по дисциплине «Человек и его потребности» и данные профессиональных Интернет-ресурсов и публикаций по основам общей психологии и философии. 1. Мотивационная сфера личности Всякая деятельность человека побуждается не одним мотивом, а несколькими, …

Мотивационно-потребностная сфера в деятельности человека

… потребностей и проявляющихся в деятельности человека. В своей диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности … мотивом и потребностью, между мотивом и деятельностью, потребностью и деятельностью … развитых людей, в особенности …

Способности как индивидуально-типологические особенности личности. Интеллект

… особенноси человека, в частности, типологические особенности свойств Н.С., психические процессы и функции, органов чувств, двигательного аппарата человека. Например, задаток – инертность Н.С., а способность (только в деятельности) – к …

Психологическое явление трудовой деятельности человека

… следующие задачи: ·рассмотреть физиологические особенности человека и их влияние на трудовую деятельность; ·изучить психические явления в трудовой деятельности человека; ·раскрыть способности человека как фактор особенности труда; ·обозначить влияние …

Психология личности. Структура личности. Способности и задатки

… место в жизни), потребностные состояния личности и мотивы личности (внутренние психические побуждения к деятельности, поведению, обусловленные актуализацией тех или иных потребностей личности. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С точки зрения …

Общая характеристика долговременной памяти

Для долговременной памяти, как ясно из названия, характерно длительное хранение знаний, навыков и умений. Объем долговременной памяти огромен, и поэтому успешное хранение информации возможно только при условии высокой степени ее организации. Экспериментальные данные подтверждают, что в долговременной памяти одновременно действуют несколько форм организации знаний. Одна из них – создание иерархических структур по принципу выделения более абстрактных, родовых понятий и более специфических, видовых. В настоящее время предложено множество теорий и моделей, которые описывают строение и функционирование долговременной памяти, но психологи признают, что все еще находятся далеко от истины. Нет единого мнения даже по «простейшим» вопросам, например: имеет ли место забывание в долговременной памяти или информация просто становится недоступной для воспроизведения; хранится ли в памяти вся информация или только ее часть и т. д. Тема долговременной и кратковременной (а также ультракратковременной) памяти оказалась наиболее разработанной и изученной в рамках когнитивной психологии (см. раздел 6). Некоторые авторы подразделяют долговременную память на: а) генетическую память — это все то, что накопили наши предшественники. б) наследственную память — память ближайших родственников. В) индивидуальную – события собственного опыта.

Классификация памяти в зависимости от длительности удержания материала

Большинство психологов признают существование нескольких уровней памяти, которые различаются тем, как долго информация может храниться в каждом из них. Первый уровень соответствует сенсорному типу памяти. Его системы сохраняют достаточно точные и полные данные о том, как мир воспринимается нашими органами чувств на уровне рецепторов. Период хранения составляет 0,1-0,5 секунды.

Если полученная информация привлекает внимание высших отделов мозга, она сохраняется еще около 20 секунд (без повторения или воспроизведения сигнала, пока мозг обрабатывает и интерпретирует его). Это второй уровень — кратковременная память.

Кратковременная память все еще поддается сознательному контролю, может контролироваться человеком. Но «мгновенные отпечатки» сенсорной информации нельзя повторить, они сохраняются лишь на доли секунд, и продлить их в психике невозможно.

Вначале любая информация попадает в кратковременную память, которая обеспечивает хранение однажды предъявленной информации в течение короткого времени, после чего она может быть полностью забыта или перенесена в долговременную память, но при условии 1 или 2 повторений. Емкость кратковременной памяти ограничена, в среднем 72 хранятся в одном представлении. Это магическая формула памяти человека, то есть в среднем человек может запомнить от 5 до 9 слов, цифр, фигур, картинок, информации. Главное, чтобы эти «кусочки» стали более информационными, группируя и объединяя цифры и слова в единый «кусок информации».

Долгосрочная память используется для длительного хранения информации. Он бывает двух типов:

- ПР с сознательным доступом (т.е. человек может извлекать и извлекать необходимую информацию по своему желанию);

- Закрытый ДП (человек не имеет к нему доступа в естественных условиях, только под гипнозом, когда раздражающие участки мозга могут получить к нему доступ и актуализировать себя во всех деталях образов, переживаний, картин жизни).

Оперативная память — это вид памяти, которая возникает во время выполнения определенной деятельности и обслуживает эту деятельность, сохраняя информацию из CP и DP, необходимую для выполнения текущей деятельности.

Промежуточная память обеспечивает хранение информации в течение нескольких часов, собирает информацию в течение дня, а время ночного сна организм тратит на очистку промежуточной памяти и категоризацию информации, собранной за предыдущий день, и переносит ее в долговременную память. По окончании сна кэш снова готов к приему новой информации. Человек, который спит менее трех часов в сутки, не успевает очистить кэш-систему, в результате нарушается мышление и арифметические операции, внимание, кратковременная память, возникают ошибки в речи и действиях.

Семантическая память.

Семантическая память – тип памяти, отражающий обобщенные знания о мире («медведь – это млекопитающее животное», «в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы»).

Информация в семантической памяти хранится в иерархически организованных сетевых структурах, которые состоят из узлов и отношений между ними. Каждому узлу соответствует набор свойств, который является истинным для него самого и всех категорий нижележащего уровня. Автор концепции семантических сетей М. Киллиан провел эксперимент с измерением времени реакции. Испытуемым предлагалось оценить истинность утверждений типа «канарейки могут петь», «канарейки имеют перья», «канарейки имеют кожу». Оказалось, что время, затраченное на оценку истинности первого утверждения, было меньше, чем затраченное на оценку второго, а оно, в свою очередь, меньше, чем на оценку третьего. По мнению Киллиана, обнаруженный факт связан с тем, что для проверки первого утверждения испытуемый мог сразу адресоваться к категории «канарейка» (канарейка поет и желтая), для проверки второго утверждения ему следовало «пройти» один узел (канарейка – птица, птицы имеют перья), а для проверки третьего – два узла (канарейка – птица – птицы имеют перья, птицы – животные – животные имеют кожу).

Элеонора Рош в 1973 г. дополнила модель Киллиана, введя понятие степени категориального членства. Степень категориального членства отражает то, насколько тот или иной объект является типичным представителем своей категории. Рош просила своих испытуемых оценить типичность различных объектов по 7 балльной шкале. Наиболее типичным овощем оказалась морковь, а наименее типичным – петрушка; наиболее типичным видом спорта – футбол, а наименее типичным – тяжелая атлетика; наиболее типичной птицей – канарейка, а наименее типичной – пингвин и т.д. При решении задач аналогичных тем, которые использовал Киллиан, время, затрачиваемое на идентификацию менее типичных представителей категории, было больше, чем на идентификацию более типичных. Например, испытуемый соглашался с тем, что «канарейка – птица» быстрее, чем с тем, что «пингвин – птица». Рош показала своими исследованиями, что семантические сети в долговременной памяти строятся не только по формальным признакам объектов. Значительную роль играет также эмпирическая частота встречаемости тех или иных свойств. Важно отметить, что узлы семантических сетей могут представлять собой не только словесные описания, но и образы, схемы и сценарии (фиксированные последовательности действий).

21 стр., 10368 слов

Память как интегративный психический процесс

… личность других людей. Лишившись памяти, человек утрачивает информацию о своей личности, теряет собственное «я», а значит и перестает существовать. В быстром темпе современной жизни … существуют аппараты, позволяющие возбуждению длительно циркулировать по замкнутым цепям, а долговременная память обеспечивается распределением синаптических связей между нейронами. Строение нейрона (основного клеточного …

Эпизодическая память была выделена в отдельную подструктуру долговременной памяти Э. Тульвингом.

10.Сущность и психологические особенности способностей

В отечественной психологии экспериментальные исследования способностей чаще всего строятся на основе подхода, утверждающим то, что способности — это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике.

под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где речь идет о свойствах, в отношении которых все люди равны

Несмотря на то, что способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, это не означает, что они никак не связаны со знаниями и умениями. От способностей зависят легкость и быстрота приобретения знаний, умений и навыков. Приобретение же этих знаний и умений, в свою очередь, содействует дальнейшему развитию способностей, тог как отсутствие соответствующих навыков и знаний является тормозом для развития способностей.

Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает пользоваться, со временем утрачивается. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как музыка, техническое и художественное творчество, математика, спорт и т. п., мы поддерживаем и развиваем у себя соответствующие способности.

успешность выполнения любой деятельности зависит не от какой-либо одной, а от сочетания различных способностей, причем это сочетание, дающее один и тот же результат, может быть обеспечено различными способами

Существует очень много способностей. В науке известны попытки их классификации. В большинстве этих классификаций различают в первую очередь природные, или естественные, способности (в основе своей биологически обусловленные) и специфически человеческие способности, имеющие общественно-историческое происхождение.

К числу общих способностей человека мы с полным основанием должны отнести способности, проявляющиеся в общении, взаимодействии с людьми. Эти способности являются социально обусловленными

Помимо разделения способностей на общие и специальные принято разделять способности на теоретические и практические

. Теоретические и практические способности отличаются друг от друга тем, что первые предопределяют склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а вторые — к конкретным практическим действиям.

Существует также деление на учебные и творческие

способности. Они отличаются друг от друга тем, что первые определяют успешность обучения, усвоения человеком знаний, умений и навыков, в то время как вторые определяют возможность открытий и изобретений, создания новых предметов материальной и духовной культуры и др.

В психологии чаще всего встречается следующая классификация уровней раз вития способностей: способность, одаренность, талант, гениальность.

3 стр., 1090 слов

Понятие о личности человека в психологии

… личности человека в психологии Для психологического анализа важны следующие аспекты: индивид (природные свойства темперамента), личность, субъект деятельности и индивидуальность (неповторимость). Личности – конкретный субъект деятельности, … ценность, смысл – именно эти понятия характеризуют базисные потребности человека. Своеобразной ветвью гуманистической психологии можно также считать духовную …

В развитии способностей условно можно выделить несколько этапов.

Первичный этап в развитии любой способности связан с созреванием необходимых для нее органических структур или с формированием на их основе нужных функциональных органов.

Вторая — воспитательная — концепция направлена на подготовку индивида к профессиональной жизни, на его самоопределение в соответствии с запланированными воспитательными воздействиями. Основное значение в ней придается изучению развития личности в процессе овладения разными видами деятельности.

Рассматривая соотношение способностей и требований профессии, Е. А. Климов выделил четыре степени профессиональной пригодности. Первая — непригодность к данной профессии. Она может быть временной или практически не преодолимой. Вторая — годность к той или иной профессии или группе их. Она характеризуется тем, что человек не имеет противопоказаний в отношении той или иной области труда, но нет и показаний. Третья — соответствие данной области деятельности: нет противопоказаний, и имеются некоторые личные качества, которые явно соответствуют требованиям определенной профессии или группе профессий. Четвертая — признание к данной профессиональной области деятельности. Это высший уровень профессиональной пригодности человека.

Автобиографическая память

Автобиографическая память – тип памяти, занимающий промежуточное положение между семантической и эпизодической памятью. В автобиографической памяти сохраняются личностно отнесенные события и состояния, которые определяют самоидентичность личности.

Автобиографическая память, безусловно, несет в себе некоторые черты как семантической памяти (например, создание словесно оформленной истории жизни), так и эпизодической памяти (представление прошлого в виде ярких эпизодов), однако не может быть сведена к ним. Скорее автобиографическая память представляет собой структуру, «пронизывающую» многообразный мир мнемических процессов и связывающую память в целом с личностью.

Рассмотрение функций автобиографической памяти в жизни личности помогает понять, почему данной проблемой занимаются как психологи – специалисты по познавательным процессам, так и психологи, которые работают в сфере изучения личности. Функции автобиографической памяти можно разделить на три группы: связанные с жизнью человека как члена социума (интерсубъективные), связанные с саморегуляцией личности (интрасубъективные) и экзистенциальные функции, которые необходимы личности для переживания и понимания своей уникальности. К группе интерсубъективных функций относятся, например, такие функции, как достижение социальной солидарности или отторжения, передача опыта новому поколению или предсказание поведения других людей по аналогии с событиями своей жизни. К группе интрасубъективных функций относятся, например, такие функции, как построение и выбор целей и тактик поведения или управление настроением (когда нам грустно, мы можем вспомнить радостный эпизод прошлого и развеселиться).

Экзистенциальные функции в наибольшей степени затрагивают основные пласты личности.

Среди экзистенциальных функций автобиографической памяти можно выделить:

• функцию самопознания;

• функцию самоопределения (формирования целостной стратегии жизни);

• функцию определения смысла жизни;

• функцию культурной, исторической и социальной отнесенности (например, «быть человеком своего времени»); • функцию осознания уникальности своей жизни;

14 стр., 6668 слов

Вопрос 1. Память как психическая функция и процесс

Память, как и любая высшая психическая функция, связана с индивидуальными психическими свойствами личности. Кроме этого, существует взаимодействие мнемических процессов с такими индивидуальными … воспроизведения – припоминание изученного материала, последовательности движений, нюансов какого-либо события вашей жизни и т. п. Психологи считают, что воспроизведение возможно даже при вытеснении …

• функцию структурирования самосознания во времени на основе интервалов самоидентичности личности (субъективной оценки изменений личности на протяжении жизненного пути);

• функцию финальной интеграции личности.

Функция финальной интеграции личности представляет собой, наверное, самую загадочную функцию автобиографической памяти. В критической ситуации, когда возникает угроза самому существованию, происходит виртуальное проживание заново всей жизни человека. Этот феномен получил название «вся жизнь прошла перед глазами». Интеграция личности перед завершением физического существования человека оказывается важнее прямого выживания, а иногда позволяет личности максимально сконцентрировать все ресурсы для продолжения физической жизни. Возможно, что этот механизм закреплен на биологическом уровне. Именно в момент приближения катастрофы интегрально срабатывают механизмы автобиографической памяти как особого вида памяти, и человеку открывается его истинная судьба. Исследователь предельных переживаний личности Р. Моуди (1991) пишет, что умирающий человек «пытается оценить свою жизнь, и этот обзор (прошлой жизни) можно описать только в терминах воспоминаний, хотя некоторые черты отличают его от обычных воспоминаний. Прежде всего – необычайная скорость. Эти воспоминания, когда их описывают в наших обычных временных выражениях, следуют быстро, одно за другим, в хронологическом порядке. Несмотря на то что воспоминания крайне выразительны, все, пережившие этот опыт, полагают, что этот обзор прошлого совершился буквально за одно мгновение».

Феномены автобиографической памяти крайне многообразны. Автобиографическое воспоминание может актуализироваться как в форме конкретного яркого эпизода прошлого (яркая вспышка), так и в форме лишенного наглядности воспоминания о важных и судьбоносных событиях или даже в обобщенной форме представления о своей жизненной истории и судьбе. Удобно представить структуру автобиографической памяти в виде пирамиды, горизонтальные сечения которой – это эпизодическая и семантическая память, а вершина – концепция Я, принадлежащая личности. Грани пирамиды представляют собой оси времени, уровня обобщенности, опыта (знаю – помню) и отнесенности к Я. От основания пирамиды к вершине показатели по осям обобщенности и отнесенности к Я нарастают, показатели по оси опыта снижаются, а показатели по оси времени скачкообразно изменяются. Данная модель была создана на основе представления об уровневом иерархическом строении автобиографической памяти.

В описанных технологиях создается ситуация диссонанса между утверждением авторитетного для субъекта источника о наличии определенного факта жизни и феноменальным отсутствием воспоминания о нем. Диссонанс снимается за счет «имплантации» ложного воспоминания в автобиографическую память.

Случается и так, что человек достаточно аккуратно воспроизводит содержание воспоминания, но затрудняется в установлении обстоятельств получения информации. В данном случае автобиографическая память, для нормального функционирования которой критически важна рефлексия по поводу источника (Кто? Где? Когда?), начинает работать по принципу семантической памяти, нейтральной к происхождению своих содержаний. Создается иллюзия «знакомости» материала, которая ложно представляется как «воспоминание» о пережитом опыте. Большую роль в этом процессе играет воображение.

7 стр., 3225 слов

Психофизиология памяти 2

… интуитивиста, который выделял два вида памяти: память – привычка, или память тела, основой которой служат физиологические мозговые процессы, и память–воспоминание, или память духа, не связанная с … Этот процесс основан на сличении воспринимаемых признаков с соответствующими следами памяти, которые выступают в качестве эталонов опознавательных признаков воспринимаемого предмета. Выделяют: …

Память и ее значение

Образы предметов и явлений, возникающие в мозгу в результате их воздействия на анализаторы, не исчезают бесследно после прекращения этого воздействия. Эти образы остаются даже при отсутствии этих предметов и явлений в виде так называемых репрезентаций памяти. Репрезентации памяти — это образы предметов или явлений, которые мы ранее воспринимали и теперь мысленно вспоминаем. Представления могут быть визуальными, слуховыми, обонятельными, вкусовыми и тактильными. Представления памяти, в отличие от перцептивных образов, естественно, бледнее, менее стабильны и не так богаты деталями, но они составляют важный элемент нашего фиксированного прошлого опыта.

Память — это воспроизведение человеческого опыта посредством запоминания, сохранения и воспроизведения.

На запоминание сильно влияет эмоциональное отношение человека к тому, что он вспоминает. Все, что вызывает у человека яркий эмоциональный отклик, оставляет глубокий след в памяти и запечатлевается в ней прочно и надолго.

Продуктивность памяти во многом зависит от волевых качеств человека. Таким образом, память связана с особенностями личности. Человек сознательно регулирует процессы своей памяти и контролирует их, начиная с целей и задач, которые он ставит перед собой в своей деятельности.

Память уже вовлечена в акт восприятия, поскольку восприятие невозможно без узнавания. Однако память выступает и как самостоятельный психический процесс, не связанный с восприятием, когда объект воспроизводится в его отсутствие.

Эпизодическая память.

Эпизодическая память – тип памяти, в которой хранятся эпизоды прошлого. Именно ей мы обязаны переживанием прошлого, настоящего и будущего, так как единицами эпизодической памяти являются эпизоды, локализованные во времени. В эпизодической памяти действует принцип специфичности кодирования, который заключается в том, что доступность образа прошлого определяется совпадением «ключевых» элементов ситуации кодирования и извлечения.

Примеры похожих учебных работ

Процессы и виды памяти. Память как деятельность

… деятельности: например, вкусовая память у дегустаторов различных продуктов. Образная память обычно бывает ярче у детей и подростков. У взрослых людей ведущим видом памяти является не образная, а логическая память; o механическая память …

Мнемонические процессы (память: запоминание, сохранение, забывание, узнавание, воспроизведение)

… в качестве компонентов познавательной активности человека и неразрывно связаны с его интеллектуальной деятельностью и перцептивными процессами. Образы памяти именуются представлениями. Что же такое память? Память — процесс сохранения прошлого …

Культурно-историческая память и достоинство личности

… проблеме достоинства человека и его защиты «человек, его самоценная личность, который … активно присутствующий в коллективной памяти и имеющий однозначно позитивную … многочисленных репрессий, уносивших миллионы жизней наших сограждан, детское мышление, …

Дать характеристику памяти, ее сущность, значение в жизни человека.Составить таблицу …

… деятельности человека имеют значение различные параметры памяти: а) объем памяти; б) скорость запоминания; … жизни и деятельности человека. Это основное условие психической жизни. Благодаря памяти человек … А. Н. Деятельность, сознание, личность [текст] …

Процессы памяти

Основные процессы памяти — это запоминание, хранение, воспроизведение, узнавание, вспоминание и забывание.

Запоминание — это процесс памяти, посредством которого происходит запечатление следов, ввод новых элементов ощущений, восприятие, мышления или переживания в систему ассоциативных связей. Основу запоминания составляет связь материала со смыслом в одно целое. Установление смысловых связей — результат работы мышления над содержанием запоминаемого материала.

Запоминание бывает осознанным (целенаправленным) или неосознанным (импринтинг и непроизвольное запоминание). Запоминанию помогают: 1) свежая голова (а для этого важно высыпаться), 2) эмоциональная окраска события (при желании любое нейтральное событие можно сделать эмоционально ярким), 3) позитивный эмоциональный фон (учитесь радоваться!), стремление, желание запомнить. По крайней мере, когда не хочется запоминать, обычно ничего и не запоминается. Лучше всего запоминается начало и конец. Закон «места в серии» гласит, что в любой последовательности легче всего запоминается ее начало, затем конец, а наиболее трудно — часть, следующая непосредственно за серединой. Эффект места в серии проявляется при выполнении любого задания такого рода — от запоминания телефонного номера до заучивания стихотворения.

Хранение — процесс накопления материала в структуре памяти, включающий его переработку и усвоение. Сохранение опыта дает возможность для обучения человека, развития его перцептивных (внутренних оценок, восприятия мира) процессов, мышления и речи.

Воспроизведение и узнавание — процесс актуализации элементов прошлого опыта (образов, мыслей, чувств, движений). Простой формой воспроизведения является узнавание — опознание воспринимаемого объекта или явления как уже известного по прошлому опыту, установлением сходств между объектом и образом его в памяти. Воспроизведение бывает произвольным и непроизвольным. При непроизвольном образ всплывает в голове без усилий человека.

Если в процессе воспроизведения затруднения, то идет процесс припоминания: отбор элементов нужных с точки зрения требуемой задачи. Воспроизведенная информация не является точной копией того, что запечатлено в памяти. Информация всегда преобразовывается, перестраивается. Что касается жизненных событий, то большая часть людей скорее придумывает, нежели вспоминает то что было. Верить человеческим воспоминаниям могут только те, кто склонен верить сказкам.

Забывание — потеря возможности воспроизведения, а иногда даже узнавания ранее запомненного. Наиболее часто забываем то, что незначимо. Забывание может быть частичным (воспроизведение не полностью или с ошибкой) и полным (невозможность воспроизведения и узнавания). Выделяют временное и длительное забывание.

Забывание может быть естественным процессом, и тогда забывается прежде всего то, о чём мы не думаем и то, что плохо запомнили. Как правило, забывается все то, о чем думаем перед сном: поэтому важные мысли, пришедшие перед засыпанием, куда-нибудь запишите. С другой стороны, сон хорошо стирает плохие воспоминания: легли, поспали, утром вечерних неприятностей как будто и нет: «Утро вечера мудренее».

Забывание может быть следствием психологических проблем, в том числе следствием вытеснения неприятным событий: у большинство людей неприятные события забываются скорее, чем приятные.

Характеристики внимания. Виды внимания

Ограниченный объем внимания определяет основные его характеристики: устойчивость, концентрацию, распределение, переключаемость и предметность.

Устойчивость

— это длительность привлечения внимания к одному и тому же объекту или к одной и той же задаче. Она может определяться периферическими и центральными факторами. Устойчивость, определяемая периферическими факторами, не превышает 2-3 секунд, после чего внимание начинает колебаться. Устойчивость центрального внимания может составлять значительно больший интервал – до нескольких минут. Понятно, что колебания периферического внимания при этом не исключаются, оно возвращается все время к одному и тому же объекту. При этом длительность привлечения центрального внимания, по мнению С. Л. Рубинштейна, зависит от возможности постоянно раскрывать в объекте новое содержание. Можно сказать, что чем интереснее для нас объект, тем устойчивее будет наше внимание. Устойчивость внимания тесно связана с его концентрацией.

Концентрация

определяется единством двух важных факторов — повышением интенсивности сигнала при ограниченности поля восприятия.

Под распределением

понимают субъективно переживаемую способность человека удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов одновременно. Именно это качество дает возможность совершать сразу несколько действий, сохраняя их в поле внимания. Многие слышали о феноменальных способностях Юлия Цезаря, который мог, по преданию, делать одновременно семь не связанных между собою дел. Известно также, что Наполеон мог одновременно диктовать своим секретарям семь ответственных дипломатических документов. Однако есть все основания предполагать, что одновременно протекает только один вид сознательной психической деятельности, а субъективное ощущение одномоментности выполнения нескольких обязано быстрому последовательному переключению с одной на другую. Таким образом, распределение внимания по существу является обратной стороной его переключаемости.

Переключаемость

определяется скоростью перехода от одного вида деятельности к другому. Важную роль этой характеристики легко продемонстрировать при анализе такого известного и широко распространенного явления, как рассеянность, которая сводится по преимуществу к плохой переключаемости.

Свойства внимания

Свойства внимания —направленность, объем, распределенность, сосредоточенность, интенсивность, устойчивость и переключаемость —связаны со структурой деятельности человека. На первоначальном этапе деятельности, при осуществлении общей ориентации, когда предметы этой обстановки еще равнозначимы, основной особенностью внимания является широта, равномерно распределенная направленность сознания на несколько объектов. На этой стадии деятельности еще нет устойчивости внимания. Но это качество приобретает существенное значение, когда из имеющихся объектов выявляются наиболее значимые для данной деятельности. Психические процессы концентрируются на этих объектах.

В зависимости от значения деятельности психические процессы становятся более интенсивными. Длительность действия вызывает необходимость устойчивости психических процессов.

Объемом внимания называется количество объектов, которое человек может одновременно осознавать с одинаковой степенью ясности.

Если наблюдателю показать одновременно на короткий срок ряд объектов, то окажется, что люди охватывают своим вниманием четыре, пять объектов. Объем внимания зависит от профессиональной деятельности человека, его опыта, психического развития. Объем внимания значительно увеличивается, если объекты сгруппированы, систематизированы.

При допросе следует учитывать, что свидетель, воспринимавший событие в течение незначительного интервала времени (например, быстро убежавшего за укрытие преступника, промчавшийся на большой скорости автомобиль) , не может дать показаний более чем о четырех-пяти особенностях воспринимавшихся объектов.

Объем внимания несколько меньше объема осознавания, ибо наряду с отчетливым отражением объектов в нашем сознании в каждый момент происходит и неотчетливое сознавание многих других объектов (до нескольких десятков).

Распределенность внимания —направленность сознания на выполнение нескольких одновременных действий. Так, следователь, производя обыск, одновременно обследует помещение, поддерживает контакт с обыскиваемым, наблюдает за малейшими изменениями его психического состояния, делает предположение о наиболее вероятных местах хранения искомых объектов. Распределение внимания зависит от опыта, навыков и умений. Начинающий водитель напряженно регулирует движение автомобиля, он с трудом может оторвать взгляд с дороги, чтобы посмотреть на приборы, и ни в коей мере не расположен поддерживать разговор с собеседником. Начинающему велосипедисту очень трудно одновременно двигать педали, сохранять равновесие и следить за особенностями дороги. Приобретая в процессе упражнения соответствующие устойчивые навыки, человек начинает совершать те или иные действия полуавтоматически: они регулируются теми участками мозга, которые не находятся в состоянии оптимального возбуждения. Это и дает возможность совершать несколько действий одновременно, тогда как любое новое действие требует полного сосредоточения сознания.

4 стр., 1980 слов

Технологии социально-культурной деятельности с людьми пожилого возраста

… разработка проекта программы лрганизации социально-культурной деятельности людей пожилого возраста. Объект исследования: процесс организация социально-культурной деятельности с людьми пожилого возраста. Предмет исследования: технологии социально-культурной деятельности с людьми пожилого возраста. Гипотеза исследования: организация …

Концентрация внимания —степень сосредоточенности сознания на одном объекте, интенсивность направленности сознания на этот объект.

Переключаемость внимания —скорость произвольной смены объектов психических процессов. Это качество внимания в значительной мере зависит от индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности человека —уравновешенности и подвижности нервных процессов. В зависимости от типа высшей нервной деятельности внимание одних людей более подвижно, других —менее подвижно. Эта индивидуальная особенность внимания должна учитываться при профессиональном отборе. Высокая переключаемость внимания —необходимое качество следователя. Частые переключения внимания представляют значительную психическую трудность, вызывают переутомление центральной нервной системы,

Устойчивость внимания —продолжительность сосредоточенности психических процессов на одном объекте. Она зависит от значимости объекта, от характера действий с ним и от индивидуальных особенностей человека.

Воображение – это психический познавательный процесс создания новых представлений на основе имеющегося опыта, т.е. процесс преобразующего отражения действительности. Учитывая особенности и причины возникновения, различают несколько видов воображения. Непроизвольное (пассивное, непреднамеренное) воображение – это создание новых образов без каких-либо внешних побудителей. Произвольное (активное, преднамеренное) воображение – создание новых образов с помощью волевых усилий. Оно представляет собой преднамеренное построение образов в связи с сознательно поставленной задачей в том или другом виде деятельности. Мечта – это образ желаемого будущего. Образы, которые человек создает в своих мечтах, отличаются следующими особенностями: а) ярким, живым, конкретным характером, со многими деталями и частностями; б) слабой выраженностью конкретных путей к осуществлению мечты, воображением этих путей и средств в самых общих чертах (в виде некоторой тенденции); в) эмоциональной насыщенностью образа, его привлекательностью для мечтающей личности; г) стремлением соединить мечты с чувством уверенности в ее осуществимости, со страстным стремлением к претворению ее в действительность. 4. Творческое воображение – это создание новых образов в процессе творческой деятельности человека (в искусстве, науке и т.п.). 5. Воссоздающее (репродуктивное) воображение – это воображение на основе прочитанного или услышанного.

Примеры похожих учебных работ

Вопрос 1. Память как психическая функция и процесс

… т. е. любое проявление жизнедеятельности человека является объектом запоминания. Этот процесс является первым в цепочке мнемических процессов – он необходим для любого последующего проявления памяти. Запоминание может быть механическим или …

Память как репродуктивный и продуктивный процесс

… этих действий. Функцию же закрепления связей осуществляет не повторение, а акт правильного воспроизведения объекта, соответствие воспроизведенного образа объекту запоминания. Глава 1. Теоретическая часть. Проблемы памяти в трудах …

Психологические аспекты восприятия, запоминания и воспроизведения информации о признаках …

… Объектом исследования являлись психологические аспекты восприятия, запоминания и воспроизведения информации о признаках внешности человека, возможности извлечения такой информации из памяти … оперативной деятельности. Актуальность … уголовному процессу. …

Ребенок как объект и субъект педагогического процесса

… направленного воздействия общества на формирование личности); собственной практической деятельности человека. В этом контексте фактор рассматривается как движущая сила процесса развития, а условие – как обстоятельство, от которого зависит …

Структура деятельности преподавателя высшей школы в учебном процессе

… процесс в целом. .Определить структуру деятельности преподавателя в высшем учебном заведении. Объектом исследования является структура деятельности … — сочетание ученого и педагога — человека высшей квалификации, настоящего трибуна. Вторая категория …