План урока:

Что такое сознание

Индивидуальное и общественное сознание

Самосознание

Самооценка личности

Сфера бессознательного: познание и его уровни

В отличие от животных люди способны осознавать, что с ними происходит и изменять текущую ситуацию. Люди понимают, что каждое их слово и действие будет иметь определенные последствия, поэтому человек способен сдерживать свои инстинкты, страсти, эмоции. Такой самоконтроль возможен благодаря наличию у людей сознания.

Что такое сознание

Сознание – это высший уровень психической деятельности, который позволяет человеку воспринимать окружающий мир и происходящие в нем события, осмысливать их и оценивать. Благодаря наличию сознания человек способен познавать не только окружающий мир, но и самого себя, оценивать собственные мысли, слова, поведение, внешний вид. Возможность увидеть себя со стороны, способность человека к самосозерцанию, предоставляют ему шанс измениться к лучшему, развиваться и самосовершенствоваться.

Благодаря развитию сознания личности у нее постепенно формируется научная картина мира, складывается собственная система ценностей, развивается способность к логическому мышлению, память. Сознание позволяет людям осуществить переход от пассивного проживания в этом мире к его преобразованию, таким образом, человек превращается в творца собственной реальности, постоянно воздействуя на окружающую его природу и общество.

Понять каким образом формируется сознание, можно понаблюдав за развитием психики ребенка. Так, например, в возрасте до 1-2 лет дети фактически не способны узнавать себя в зеркале, а уже после 3-4 лет они могут не только узнавать себя, но и могут оценивать свою внешность, поведение.

Без развития сознания индивид не сможет быть человеком в полном смысле этого слова, ведь сознание выполняет множество значимых функций:

- Познавательную – сознание необходимо для познания окружающего мира, людей, самого себя. Познание осуществляется посредством чувственного восприятия, ощущений, логического мышления. В зависимости от того, осуществляется познание с помощью чувств или разума, принято выделять чувственное и рациональное познание.

- Аналитическую – с помощью сознания люди анализируют события своей жизни, события в политической, экономической, социальной жизни общества, собственные поступки и поведение окружающих.

- Оценочную – человек дает оценку самому себе и окружающим его людям, оценивает жизненные обстоятельства, события как приятные или неприятные, хорошие или плохие, желательные и нежелательные.

- Креативную–благодаря наличию сознания люди способны к созидательной, творческой деятельности. Только человек может создавать произведения искусства, открывать научные законы и теории, изобретать способы излечения от многих болезней.

- Воспитательную–с помощью сознания люди передают свой опыт будущим поколениям, обучают его посредством накопленных обществом знаний.

Связь с бессознательным

Сознание может воздействовать на процессы обработки информации, которые протекают в бессознательном. Они не подчиняются логике, но обладают большей мощностью. Бессознательное помогает решать творческие задачи. Начало анализа проблемы спонтанно. Когда в подсознании накапливается достаточно информации, начинается ее обработка. В результате появляется решение, которое из области бессознательного переходит в область сознания. Этот процесс можно расценивать как проявление интуиции.

Некоторые типы задач решаются на сознательном и бессознательном уровне. Как именно задача переходит из низших сфер психики в высшую, психологам не известно. Согласно теории Я. Пономарева, это древний механизм, сформировавшийся эволюционно. Связь с бессознательным компонентом неразрывна. В обычном состоянии человек не может определить, какое решение пришло из подсознания, а какое было сформировано в высшей части психики.

Если бессознательное не подчиняется контролю, индивид утрачивает способность регулировать свое поведение. Все скрытые, низменные желания становятся доминирующими. Личность теряет социальные навыки, ее развития откатывается до уровня ребенка двух лет. Он эгоистичен, не способен на компромиссы, часто становится опасным.

Индивидуальное и общественное сознание

Существует две основные формы сознания – индивидуальное и общественное. Индивидуальное — представляет собой часть психической деятельности отдельно взятого индивида, это духовный мир личности, с ее собственными мыслями, идеями, установками, чувствами, переживаниями, взглядами на окружающий мир. У каждой личности свое собственное уникальное индивидуальное сознание, которое формируется в процессе взаимодействия индивида с окружающим его миром и социумом.

Коллективное, или как его еще называют общественное сознание, представляет собой совокупность всей мыслительной деятельности людей: их идеи, ценности, взгляды, убеждения, верования, традиции, интересы, нравы.Коллективное сознание существует как у небольших групп людей (например, кружков по интересам), так и у целых народов, наций, всех вместе взятых жителей планеты Земля.

Общественное сознание людей принято подразделять на научное, обыденное, политическое, экономическое, религиозное. Оно оказывает воздействие на каждого индивида, проживающего в данном обществе, и в тоже время, каждая отдельная личность вносит свой собственный вклад в развитие общественного сознания.

Формы и виды

В психологии сознания есть разные виды восприятия действительности: адекватное и неадекватные. Адекватной формой называют объективное восприятие окружающего мира. Человек в адекватном состоянии обладает способностью к осмысленной речи, быстро реагирует на изменения, легко ориентируется в пространстве.

Неадекватные виды восприятия:

- Неясное — индивид отрешен от окружающего мира, не реагирует на других людей. Не отвечает на вопросы, или делает это медленно, невпопад. Внимание притупляется, движения замедленные.

- Ступор — человек ведет себя так, словно его разбудили от глубокого сна. Он заторможенный, вялый, разговаривает неразборчиво, не заинтересован в общении, часто смотрит в одну точку.

- Отупление — человек полностью уходит в себя, проводя большую часть времени во сне. Просыпаясь, он не может понять, где находится, не может рассказать, что он делал, прежде чем уснул.

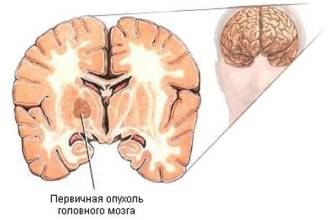

- Кома — состояние глубокого сна, из которого человека невозможно вывести. Он не реагирует на звуки, касания, не оценивает происходящее. Кома — медицинский феномен. Врачи не могут найти средство предотвращения коматозного состояния и способ выхода из него. Больной может проснуться только самостоятельно, контролировать это невозможно.

- Бред — искаженное восприятие действительности. Человек теряет способность мыслить адекватно, не может объяснить свое поведение и поступки.

- Галлюцинации — навязчивые зрительные и слуховые искажения. Человек видит и слышит то, чего нет на самом деле. Регулярные галлюцинации порождают недоверие к окружающим, тревожность, параноидальное состояние.

Формы сознания различаются по направленности:

- индивидуальная — в ней содержатся личные особенности, ценности, идеи.

- общественная — включает обычаи и традиции, характерные для конкретной культуры;

- теоретический уровень общественного сознания — соединяет общественные идеологии с реальностью;

- обыденная — отвечает за поведение человека в обычной жизни;

- массовая — объединяет познание человека как индивида и составляющую толпы.

Типы сознания в психологии:

- общественное — сформировано социумом;

- историческое — создается фоновым воздействием общего прошлого человечества;

- политическое — взгляд на мир, сформированный под влиянием политических настроений в стране и мире.

Развитие происходит линейно. Пропустить ступень развития нельзя.

Самосознание

Осознание индивидом самого себя, своих мыслей, внешности, характера, поступков, личностных качеств, называют самосознанием. Способность к самосознанию отличает людей от животных, позволяет им оценивать свои личностные качества и на основе этих оценок менять свой характер и привычки.

Самосознание личности начинается с восприятия ребенком собственной внешности, некоторых физических данных и особенностей. Постепенно, в процессе самосознания, у индивида формируется целая система представлений о себе, своем внутреннем мире, собственном месте в социуме. Жизненный опыт, эмоциональные и душевные переживания накладывают свой отпечаток на каждую личность, проживающую в социуме. У каждого индивида собственный, неповторимый опыт жизни, поэтому в мире нет людей с одинаковым характером, системой ценностей, мировосприятием.

Так как развитие самосознания происходит в результате взаимодействия индивида с окружающими его людьми, его представления о себе во многом зависят от общественного мнения, независимо то того, объективное оно или нет.

Пример 1. Маша Смирнова – девочка 14 лет — считает себя неинтересной личностью с непривлекательной внешностью. Такое представление о себе сформировалось у Маши под воздействием насмешек ее одноклассниц. Однако сверстницы Маши критиковали ее внешний вид и поведение неискренне, просто они завидовали красоте своей одноклассницы, в которую были влюблены несколько мальчиков из их класса.

Пример 2. Таня Михальчук считает себя очень талантливой и способной личностью, так как родители постоянно хвалят ее, восхищаются ее творческими и учебными достижениями. Учителя знают, что Таня обладает весьма средними способностями, но благодаря уверенности в своих силах и усердию, она достигает неплохих результатов в учебе.

Можно заметить, что в первом случае самооценка личности явно занижена, а во втором завышена. Разберемся, что такое самооценка, ведь она очень тесно связана с человеческим самосознанием.

Понятие сознания в психологии

С точки зрения психологии, сознание – это способность к рефлексии себя, своих действий и окружающего мира, что является высшей психической функцией.

То есть я знаю, что я – это я, а ты – это ты. Я вижу причинно-следственные связи событий и явлений, а если не вижу, то могу представить их абстрактно, фантазировать.

Я могу ощущать свое тело, осознавать чувства и эмоции, мне принадлежащие. Я даже умею транслировать все это через речевую деятельность, мимикой и жестами (вербально и невербально).

Самооценка

Самооценка – это мнение личности о самой себе, ее оценка собственных качеств, достоинств и недостатков, которая основывается на сравнении себя с другими людьми.В отличие от самосознания, самооценка всегда предполагает оценивание, сравнение, сопоставление, наличие взгляда на себя со стороны. Самооценка человека является составной частью самосознания, однако самосознание может существовать в чистом виде, без самооценки.

Психологи выделяют три основных вида самооценки личности:

- Завешенная самооценка- необъективные представления личности о самой себе, оценивание только собственных достоинств и фактическое игнорирование своих недостатков. С одной стороны, завышенная самооценка придает индивиду уверенность в себе, помогает ему добиваться поставленных целей и задач (ведь чем больше у человека веры в собственные силы, тем более он становится волевым и целеустремленным). С другой стороны, завышенный уровень самооценки не дает личности развиваться, ведь люди, уверенные что они все знают и умеют, перестают учиться у других, таким образом, они начинают постепенно деградировать.

- Заниженная самооценка –искаженное восприятие индивидом самого себя, из-за которого он не может увидеть собственных достоинств, сосредотачивает внимание только на своих недостатках. В этом случае, влияние самооценки еще более губительно сказывается на развитии личности, нежели в случае с завышенным самомнением. Индивид с заниженной самооценкой испытывает дискомфорт в общении с окружающими (ведь он постоянно сравнивает себя с другими, и находит, что намного хуже остальных), чувствует себя неполноценным, недостойным, не верит в собственные силы. Люди с заниженной самооценкой не могут реализовать полностью свои таланты и способности, бояться ставить перед собой высокие цели и достигать их.

- Адекватная самооценка — объективное восприятие индивидом самого себя, приближенная к действительности оценка собственных достоинств и недостатков. Человек с такой самооценкой знает, что есть люди, превосходящие его в качествах, и есть люди, которые еще не достигли такого уровня развития как он сам. В этом случае уверенность в себе не может стать чрезмерной, так как личность видит и признает свои недостатки, стремится их исправлять.

- 1. Сознание и его свойства. Виды сознания

- 2. Самосознание. Структура сознания. «Я-концепция»

- 3. Соотношение сознания и бессознательного

Проблемы и их анализ

Изучение феномена сопряжено с рядом проблем. Это затрудняет и само исследование, и классификацию результатов. У психологов-исследователей есть несколько теорий, позволяющих объяснить значение сознания.

Система взглядов Выготского рассматривает сознание как инструмент самопознания. Оно не возникает спонтанно, не является обязательным врожденным компонентом. Только нахождение в социуме дает толчок к появлению познавательного интереса, стремлению изучать себя, свою деятельность. Ключом к его пробуждению является речь. Задача психологов — исследование познавательного процесса и его составляющих.

Леонтьев опирался на идеи Выготского, но дополнил их результатами своих наблюдений. Он определил сознание как сформированную картину мира, в которую человек включает себя, окружающих и предметы, свои действия и состояния. Вначале человек только изучает мир, формируя свое представление о нем. На более поздних этапах развития — взаимодействует с ним, стремится повлиять на собственные действия и действия других людей.

Ананьев рассматривает сознание как необходимую часть действия. Вначале ребенок изучает мир с помощью собственных действий. Они не являются направленными: он просто выполняет действие и наблюдает, к какому результату оно приведет. По мере развития ребенок учится контролировать деятельность, планировать результат. Высшей точкой развития является навык переключения между разными видами деятельности.

Рубинштейн, изучая сознание, выделяет отдельные свойства в его структуре: переживание, познание, построение отношений. Каждый акт работы сознания включает минимум один компонент, но чаще он объединяет все свойства. Выражены они неравномерно. Для каждого акта взаимодействия с миром сознание выстраивает новые координаты и соотношение свойств.

Функции и свойства

Психологические характеристики сознания типичны. Им присущи конкретные свойства, позволяющие индивиду изучать и взаимодействовать с окружающим миром:

- активность — внутреннее состояние личности побуждает к устойчивой деятельности;

- интенциональность — направленность на конкретный предмет;

- рефлексия — позволяет познавать самого себя;

- мотивационно-ценностный характер — сознание всегда направлено на достижение результата.

Развитие сознания возможно только благодаря социальным контактам. Психологи полагают, что развитие познания связано с появлением речи. Вначале она становится способом общения, дальнейшем — средством мышления.

Помимо общего понятия, выделяют такие типы сознания:

- житейское — примитивное, развивается в процессе первичного изучения мира;

- проектное — направлено на решение бытовых проблем, рабочих задач;

- научное — комплексное исследование мира;

- эстетическое — направлено на эмоциональное насыщение, процесс преобразования мира;

- этическое — контроль поведения в соответствии с нравственными установками индивида.

Развитие сознания продолжается параллельно с процессом эволюции. Научно-технический прогресс значительно ускорил его. Можно предположить, что в будущем скорость развития станет еще выше.